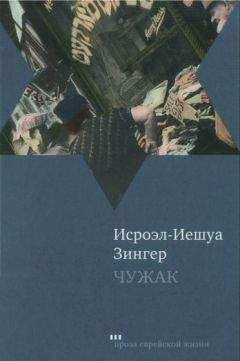

Исроэл-Иешуа Зингер - Чужак

Обзор книги Исроэл-Иешуа Зингер - Чужак

Исроэл-Иешуа Зингер

Чужак

Чужак

Когда крестьяне деревни Лешновка узнали поутру, что у их соседа Рефоэла-мельника ночью свели из конюшни обеих лошадей, они побросали полевые работы и пошли на мельницу.

Конюшня на большом, покрытом мучной пылью дворе, где куры клевали зерна, стояла нараспашку. Железный засов на воротах был перепилен пополам. Рефоэл-мельник, широкий в кости еврей с черной бородой, побелевшей от мучной пыли, и плечами, раздавшимися от перетаскивания мешков с зерном, глядел тоскливыми черными глазами на две сбруи, никчемно висевшие на стене. Его жена Бейла, баба с высокой грудью, утыканной булавками и иголками с нитками, заламывала руки и причитала, точно плакальщица.

— Ясные вы мои лошадушки, — жалела она пропажу и рыдала в фартук, — не лошадушки, а львы.

Собака Рефоэла Бурек, большой, каштановой масти пес, который, бывало, от злости все рвался с цепи, теперь лежал посреди двора задушенный, с вывалившимся длинным синим языком, над которым жужжали и хороводились мухи. Крестьяне носком сапога приглаживали стоящую дыбом шерсть на собачьей спине и качали головами.

— Ой, Рафал, Рафал, крепко тебя обидели! — жалели они соседа.

Рефоэл прошелся по двору, высматривая следы лошадиных подков, но никаких следов не было.

— Будто колдовством умыкнули, — шептались мужики, — ни одного следа.

— Каким еще колдовством? — махнул на них прокопченной и перемазанной рукой Ян-кузнец. — Эти сукины дети обмотали копыта мешковиной, вот и нет следов…

Из деревни подходили всё новые и новые крестьяне. Перепиленный железный засов и убитая собака посреди двора пробуждали в крестьянских душах одновременно страх и негодование.

— Вырезать ремни из спины у этих воров, — слышались тихие голоса.

— И солью присыпать, — прибавляли другие.

Соседи Рефоэла-мельника были вне себя от гнева.

Во-первых, Рефоэл был своим в деревне. Не только он сам, но и отец его родился в Лешновке. Старики еще помнили его деда, который был фактором[1] у помещика в усадьбе. К тому же Рефоэл вел себя, как обычный крестьянин, а не как еврей. Он не держал лавочку, не скупал сырье. Наравне со всеми лешновскими хозяевами сам возделывал свою землю, возил из леса дрова, ухаживал за скотиной. Наравне с лешновскими крестьянками его жена Бейла копала картошку, доила коров и на каждую ярмарку в местечке сама ездила продавать гусей, кур и яйца. Все крестьяне в округе мололи свое зерно на старой ветряной мельнице Рефоэла. Они знали, что весы у Рефоэла точные, им можно доверять. Кроме того, что Рефоэл не упоминал в своей речи Матку Боску, Езуса Хрыстуса и его святые раны, в остальном он говорил по-польски так же, как все крестьяне. И силой он не уступал самым крепким деревенским мужикам. Рефоэл с легкостью взбирался с мешком зерна по узкой лесенке мельницы. За все это крестьяне считали его своим, лешновским, и его горе воспринимали, как свое собственное.

Во-вторых, они беспокоились за самих себя. Единственным в деревне, кто запирал ворота конюшни на железный засов, был Рефоэл-мельник. И собака у него была крупнее и злее всех соседских-собак. Если смогли свести лошадей из его конюшни, значит, деревня беззащитна и никто не может быть спокоен за свою лошадку.

Сперва крестьяне решили, что это цыгане. Они всегда воруют лошадей, язычники чернявые, у них и нужно искать. Но Ян-кузнец, деревенский умник, умевший читать и писать, махнул на соседей прокопченной и перемазанной рукой.

— Глупости вы говорите, люди добрые, — сказал Ян высокомерно, как всегда, когда он, ученый, разговаривал с простым людом. — Во-первых, цыгане уже давно не раскидывали здесь своих шатров. Во-вторых, цыгане любят легкую поживу. Пилить железный засов они не станут, эта кража не их рук дело.

— Ежели так, то это Йойна-живодер сделал, — попробовал вмешаться один из стариков, — он городской и умеет управляться с железом.

Ян еще раз серьезно осмотрел перепиленный засов и отбросил подозрение насчет Йойны-живодера.

— Йойна может отомкнуть замок, — сказал он, — но перепилить засов ему не по силам. К тому же Йойна не стал бы связываться с собакой. Евреи боятся собак. Известное дело…

Крестьяне почесали в затылках.

— Кто же тогда мог это сделать? — спросили они у кузнеца, — скажи нам, Ян…

Ян перемазанными пальцами спокойно разгладил в стороны свои светлые усы и медленно проговорил:

— Это дело рук кривого Цегелека. Он раньше был кузнецом. К тому же он сидел в тюрьме с городскими ворами, и они научили его пилить железо.

— Правильно, Ян, — обрадовались крестьяне, — так оно и есть. И с собаками он тоже умеет управляться, этот Цегелек, еще с той поры, как он ловил бродячих собак. Этот самого большого пса одолеет..

На дороге показался староста деревни, войт. Он шел чинно, как подобает старосте. На груди у него была приколота бляха, знак его должности. Крестьяне расступились и пропустили его к конюшне. Он осмотрел пустые стойла и вынес официальное заключение.

— Свели лошадей, — изрек он торжественно, будто бы сообщая что-то новое, — и следов нет.

— Мы боимся за своих лошадей.

— Нужно поискать у Цегелека.

— Нужно посадить Цегелека.

— Вся деревня пострадала от этого вора!

— Пошли к Цегелеку!

— Пошли к Цегелеку, — сказал войт.

Он двинулся первым. За ним — Ян-кузнец и Рефоэл-мельник. Следом — мужики и, наконец, — бабы и дети. На краю деревни, в стороне от других домов, стояла на пригорке хибара Цегелека, открытая всем ветрам, вокруг — ни плетня, ни деревца. У ее дверей Цегелек рубил кривой корень дерева, выкопанный из земли. Хотя он и увидел людей, подходивших к его дому, но не повернулся к ним и не перестал рубить. Только когда его собака начала рваться с цепи и с дикой злобой лаять на подошедших, Цегелек воткнул топор в дерево и успокоил собаку.

— Чихо, пся юха![2] — прикрикнул он на собаку и кинул в нее щепкой.

Крестьяне приблизились, но не приветствовали его обычным «слава Иисусу». Цегелек, невысокий, коренастый, крепко, точно из дуба, сбитый, с густым гладким чубом, падающим ему на глаза, упирался крепкими ногами в землю и разглядывал толпу своим единственным глазом, проницательным и умным. Второй глаз у него вытек, осталась только красная щель. Толпа ждала, что Цегелек заговорит, но он молчал. Войт откашлялся, хоть ему этого и не требовалось, и начал:

— Цегелек, ночью у Рефоэла-мельника свели лошадей из конюшни.

— Ну? — буркнул Цегелек.

— Говорят, что это твоя работа, Цегелек.

Вместо ответа Цегелек спокойно вынул из кисета, сделанного из свиного пузыря, немного махорки, скрутил самокрутку, чиркнул друг о друга кусочками кремня, закурил и, лишь втянув побольше дыма и выпустив его изо рта и носа, процедил несколько слов:

— Если вы их у меня найдете, можете забрать.

Его спокойствие взбесило крестьян.

— Никто не мог их свести, кроме тебя, — закричали они, — все так говорят.

Цегелек снова втянул побольше дыма.

— Говорить можно о каждом, — невозмутимо проговорил он, — даже о ксендзе. От толков мало толку… Нужны доказательства или свидетель.

Из-за того что Цегелек так гладко говорил, а им нечего было ответить, крестьяне раскипятились еще больше. Войт широко распахнул ворота бедного Цегелекова хлева. Оттуда на войта замекала коза.

— Может, это твоя, Рафал? — усмехнулся Цегелек. — Возьми ее да подои.

Рефоэл вычесывал мучную пыль из своей черной бороды.

— Слушай, Цегелек, — сказал он, — лошади мне дороги. Даю двадцать пять рублей серебром тому, кто вернет их в мою конюшню. Все слышали?

Цегелек подмигнул ему слепым глазом.

— Хитрый ты, Рафал, — с ненавистью сказал он, — но Цегелек умнее тебя. Не крал я твоих лошадей и знать не знаю, кто их украл.

Он поплевал на ладони и снова принялся рубить кривой корень, больше не оглядываясь на людей.

Крестьяне гневно отступили с пригорка.

Вот уже несколько лет им приходилось терпеть множество неприятностей от Цегелека. С тех пор как он вышел из тюрьмы и поселился на пригорке, в деревне не стало покоя. То исчезнет забытая в поле лопата, то пропадет топор, то в стаде уток, вернувшихся с пруда, недосчитаются одной. Крупные кражи тоже случались. Однажды из конюшни пропала сбруя. Другой раз ночью кто-то открыл окно в дом помещика и украл золотые часы. Ксендз жаловался, что в церкви из коробки для пожертвований пропадают деньги. Войт после каждой кражи приходил в деревню, искал у Цегелека и каждый раз ничего не находил, но все знали, что корень зла — в его доме, что мелкие кражи — дело рук его жены и детей, а крупные — самого Цегелека. Прежде ничего такого в деревне не случалось.

Но краж ему было мало, он еще и пакостничал. Однажды утром еврей-лавочник обнаружил, что кто-то продырявил бочку с керосином, стоявшую у него в сенях, и весь керосин вытек. Хоть за руку тогда никого не схватили, но все знали, что это работа Цегелека, это он в отместку за то, что лавочник не захотел дать в долг его жене четвертинку керосина для лампы. В другой раз Цегелек поджег крыс, пойманных у себя в доме, и выпустил их горящими на поля, и это в самую засуху! Вся деревня была на волосок от пожара! А сколько раз он издевался над крестьянами, дурачил их и выставлял на всеобщее посмешище!