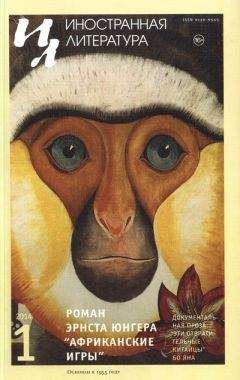

Эрнст Юнгер - Африканские игры

Обзор книги Эрнст Юнгер - Африканские игры

Эрнст Юнгер

Африканские игры

Повесть

Поразительно, как фантазия — словно лихорадка, микробы которой занесло невесть откуда, — постепенно завладевает нашей жизнью, проникая в нее все глубже и пылая все жарче. Под конец только воображаемое кажется нам действительностью, а повседневное — сном, в котором мы все делаем без радости, как актер, запутавшийся в своей роли. Потом наступает момент, когда нарастающее уныние обращается к разуму и ставит ему задачу — оглядеться в поисках выхода.

По этой причине словечко «сбежать» и приобрело для меня особое звучание, ведь о конкретной опасности, оправдывающей его использование, едва ли могла идти речь — не считая, конечно, участившихся, а в последние недели звучавших с явной угрозой, жалоб преподавателей, которые обращались со мной будто с лунатиком.

— Бергер, вы спите, Бергер, вы замечтались, Бергер, вы невнимательны… — раздавался вечный рефрен. И мои родители, которые жили в деревне, уже получили несколько писем неприятного содержания, начинающихся словами: «Ваш сын Герберт…»

Но эти жалобы были не столько причиной, сколько следствием моего намерения — или, точнее, находились с ним в том взаимодействии, какое обычно ускоряет движение по наклонной плоскости. Вот уже несколько месяцев я жил в состоянии тайного бунта, что трудно долго скрывать, находясь в школе-интернате. Я дошел до того, что фактически больше не участвовал в занятиях, а перелистывал под партой книги о путешествиях по Африке. Если мне задавали вопрос, я должен был сперва выбраться из всех этих пустынь и морей и только потом мог подать какие-то признаки жизни. В классе я присутствовал, в сущности, только как поверенный некоего путешественника, пребывающего вдали отсюда. И еще я любил, сославшись на внезапное недомогание, покинуть классную комнату, чтобы погулять под деревьями школьного двора. Там я размышлял над деталями своего плана.

Классный руководитель уже прибегнул в отношении меня к предпоследнему воспитательному средству (что могло предвещать окончательное расставание): он перестал меня замечать, «наказывал пренебрежением». И скверным знаком было то, что даже такое наказание больше не производило на меня впечатления: это показывало, в сколь большой мере я уже не присутствовал здесь. Попытка учителей изолировать меня посредством игнорирования моей персоны была мне даже приятна: она создавала вокруг меня пустое пространство, где я без помех занимался своими приготовлениями.

Бывает время, когда таинственное кажется сердцу чем-то пространственным, достижимым только на белых пятнах географической карты; когда все темное и неведомое обретает мощную привлекательность. Долгие, пьянящие сны наяву во время ночных прогулок по городскому валу так близко придвигали ко мне те далекие страны, что, казалось, не хватает только решения добраться туда и вкусить их блаженства. Выражение «девственный лес» означало для меня такую жизнь, перед соблазном которой в шестнадцать лет устоять невозможно: жизнь, посвященную охоте, разбою и редкостным открытиям.

В один прекрасный день мне стало ясно, что утраченный Эдем скрывается в путаных верховьях Нила либо реки Конго. И поскольку тоска по таким местам относится к самым неодолимым видам тоски, я начал вынашивать безумные планы — как лучше проникнуть в район великих болот, сонной болезни и людоедства. У меня мало-помалу созрела мысль, пожалуй, знакомая каждому по воспоминаниям детства: я хотел добраться туда как безбилетный пассажир, как юнга или как странствующий подмастерье. Но в конце концов я решил завербоваться в Иностранный легион, чтобы таким образом хотя бы добраться до границы земли обетованной, а уж потом, на собственный страх и риск, продвигаться в ее внутренние районы… После того, конечно, как я поучаствую в нескольких сражениях (ведь свист пуль представлялся мне музыкой горних сфер, о которой можно разве что прочитать в книгах, а чтобы приобщиться к ней, нужно совершить паломничество, как американцы совершают паломничество в Байройт).

Итак, я готов был присягнуть любой телячьей шкуре на свете[1], только бы эта шкура, словно волшебный плащ Фауста, доставила меня к экватору. Но Иностранный легион не относится к тем темным силам, которые, коли надумал заключить с ними договор, можно вызвать заклинанием хоть на ближайшем перекрестке. Он, правда, наверняка где-то существовал, ибо время от времени я читал в газетах сообщения о нем — наполненные описаниями таких смертельных опасностей, лишений и жестокостей, какие не придумал бы и самый искусный шеф рекламной конторы, задайся он целью завлечь бездельников моего пошиба. Я многое бы отдал, чтобы встретиться с одним из вербовщиков легиона, которые будто бы подпаивают и похищают молодых людей и от которых нас столь соблазнительно предостерегают; однако такая возможность — для нашего городка, мирно дремлющего в долине Везера, — представлялась мне совершенно невероятной.

Поэтому я думал, что правильнее всего сначала как-нибудь перейти границу, тем самым совершив первый шаг из сферы порядка в сферу неупорядоченного. Мне представлялось, что чудесное, это царство сказочных случайностей и приключений, будет с каждым моим шагом заявлять о себе все отчетливее, стоит только набраться мужества и вырваться из заурядного существования; что его притяжение ощущается тем сильнее, чем больше ты к нему приближаешься.

От меня, правда, не укрылось, что любому состоянию присуща немалая сила инертности, для преодоления которой одной мысли недостаточно. Конечно, когда — скажем, по вечерам, перед тем как заснуть, — я мысленно рисовал себе возможные способы бегства, мне казалось: нет ничего легче и проще, как сейчас же одеться и сесть на вокзале в ближайший поезд. Но стоило мне шевельнуться, и я ощущал в себе свинцовую тяжесть. Несоответствие между безудержными возможностями мечтания и ничтожностью мер, принимаемых для исполнения мечты, очень меня огорчало. С какой бы легкостью я ни бродил — в своих мыслях — по труднодоступным ландшафтам, мне было понятно, что в реальном мире даже покупка проездного билета потребует гораздо больших усилий, чем я рассчитывал.

Когда, не привыкший к прыжкам, стоишь на высоком трамплине, очень ясно чувствуешь разницу между той частью тебя, которая хотела бы броситься вниз, и другой частью, которая этому противится. Когда попытка взять себя за шиворот и швырнуть вниз не удается, находится другой выход. Он заключается в том, чтобы обхитрить себя, заставив тело колебаться на самом краю трамплина до тех пор, пока ты внезапно не увидишь, что просто вынужден спрыгнуть вниз.

Я чувствовал, что таким усилиям, направленным на выталкивание себя в мир приключений, больше всего мешает мой собственный страх. Сильнейшим моим противником в данном случае был я сам: инертное существо, которое любит мечтать над книгами и следить за передвижением своих героев по опасным ландшафтам, вместо того чтобы в ночь и туман самому убежать из дому и последовать их примеру.

Но во мне был еще и другой, более дикий, дух, который нашептывал, что опасность это не спектакль, каким любуешься из удобного кресла, что ее воспринимаешь совсем иначе, когда отваживаешься ступить в ее реальность; и этот другой пытался вытащить меня на сцену.

Во время таких тайных бесед, по ходу которых мне предъявлялись все более суровые требования, меня часто охватывал трепет. Мне не хватало также практической сметки: мысль о том, как много потребуется мелких уловок и хитростей, чтобы осуществить план побега, угнетала меня. Как все мечтатели, я бы хотел иметь волшебную лампу Аладдина или кольцо рыбака Джудара[2], с помощью которых можно вызывать услужливых джиннов.

С другой стороны, скука, точно смертельный яд, с каждым днем все сильнее проникала в меня. Мне казалось совершенно невозможным, что я сумею «стать» чем-то; мне претило само это слово, и из тысячи должностных мест, предлагаемых цивилизацией, ни одно, как я думал, не предназначалось для меня. Скорее меня прельстило бы какое-нибудь из самых простых занятий — труд рыбака, охотника или дровосека. Да только услышав, что лесничие нынче превратились в эдаких счетоводов, работающих больше перьевой ручкой, чем ружьем, а рыбаки пользуются моторными лодками, я решил, что и это мне будет в тягость. В этом смысле у меня не было ни малейшего честолюбия, и разговоры о выборе будущей профессии, какие родители обычно ведут с подрастающими сыновьями, занимали меня так мало, как если бы в ближайшее время мне грозил приговор к каторжной тюрьме.

Отвращение ко всему полезному сгущалось день ото дня. Читать и мечтать было противоядием — но области, в которых я мог бы действовать, казались недостижимо далекими. В тех местах, как я представлял себе, существует сообщество отважных мужчин, символ которого — бивачный костер, стихия пламени. Ради того, чтобы быть принятым в это сообщество или хотя бы познакомиться с одним из его достойных всяческого уважения членов, я бы охотно отказался от любых почестей, каких можно добиться в пределах или за пределами четырех традиционных факультетов[3].