Уильям Моэм - Рассказы

Обзор книги Уильям Моэм - Рассказы

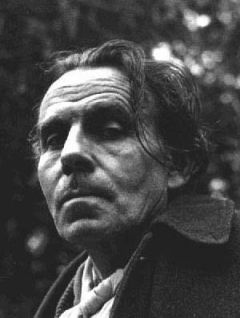

Сомерсет Моэм

Рассказы

Безволосый мексиканец

(пер. И. Бернштейн)

— Вы любите макароны? — спросил Р.

— Что именно вы имеете в виду? — отозвался Эшенден. — Все равно как если бы спросили, люблю ли я стихи. Я люблю Китса, и Вордсворта, и Верлена, и Гете. Что вы подразумеваете, говоря про макароны: spaghetti, tagliatelli, vermicelli, fettuccini, tufali, farfalli или просто макароны?

— Макароны, — ответил Р., который был скуп на слова.

— Я люблю все простые блюда: вареные яйца, устрицы и черную икру, truite au bleu,[1] лососину на вертеле, жареного барашка (предпочтительно седло), холодную куропатку, пирожок с патокой и рисовый пудинг. Но изо всех простых блюд единственное, что я способен есть каждый божий день не только без отвращения, но с неослабевающим аппетитом, это — макароны.

— Рад слышать, так как хочу, чтобы вы съездили в Италию.

Эшенден прибыл в Лион для встречи с Р. из Женевы и, приехав первым, пробродил до вечера по серым, шумным и прозаичным улицам этого процветающего города. Теперь они сидели в ресторане на площади — Эшенден встретил Р. и привел его сюда, потому что, как считалось, во всей этой части Франции не было другого заведения, где бы так же хорошо кормили. Но поскольку в таком многолюдном месте (лионцы любят вкусно поесть) никогда не знаешь, не ловят ли чьи-нибудь любопытные уши каждое полезное сведение, которое сорвется с твоих уст, они беседовали лишь на безразличные темы. Роскошная трапеза подходила к концу.

— Еще коньяку? — предложил Р.

— Нет, спасибо, — ответил Эшенден, более склонный к воздержанию.

— Надо, по возможности, скрашивать тяготы военного времени, — сказал Р., взял бутылку и налил себе и Эшендену.

Эшенден, сознавая, что ломаться дурно, смолчал, зато счел себя обязанным возразить против того, как шеф держит бутылку.

— Когда мы были молоды, нас учили, что женщину надо брать за талию, а бутылку за горлышко, — негромко заметил он.

— Хорошо, что вы мне сказали. Я буду и впредь брать бутылку за талию, а женщин обходить стороной.

Эшенден не нашелся, что ответить. Пока он маленькими глотками пил коньяк, Р. распорядился, чтобы подали счет. Он, бесспорно, был влиятельным человеком, от него зависели душой и телом многие его сотрудники, к его мнению прислушивались те, кто вершили судьбы империй; однако, когда надо было дать официанту на чай, такая простая задача приводила его в замешательство, заметное невооруженным глазом. Он опасался и переплатить и тем свалять дурака, и недоплатить, а значит, возбудить ледяное презрение официанта. Когда принесли счет, он протянул Эшендену несколько стофранковых бумажек и попросил:

— Рассчитайтесь с ним, ладно? Я не разбираюсь во французских ценах.

Слуга подал им пальто и шляпы.

— Хотите вернуться в гостиницу? — спросил Эшенден.

— Пожалуй.

Была еще совсем ранняя весна, но к вечеру вдруг сильно потеплело, и они шли, перекинув пальто через руку. Эшенден, зная, что шеф любит номера с гостиными, снял ему двухкомнатный номер, куда они теперь и направились. Гостиница была старомодная, помещения просторные, с высокими потолками. В гостиной стояла громоздкая, красного дерева мебель с обивкой из зеленого бархата, кресла чинно расставлены вокруг большого стола. По стенам на бледных обоях — крупные гравюры, изображающие битвы Наполеона, под потолком грандиозная люстра, первоначально газовая, но теперь переделанная под электрические лампочки. Они заливали неприветливую комнату сильным, холодным светом.

— Прекрасно, — входя, сказал Р.

— Не очень-то уютно, — заметил Эшенден.

— Согласен, но, судя по всему, это здесь самая лучшая комната, так что все превосходно.

Он отодвинул от стола одно из зеленых бархатных кресел, уселся и закурил сигару. И при этом распустил пояс и расстегнул китель.

— Раньше мне казалось, что нет ничего лучше манильской сигары, — сказал он, — но с начала войны я полюбил гаваны. Ну, да вечно она продолжаться не будет. — Углы его рта тронуло подобие улыбки. — Во всяком деле есть своя положительная сторона. Плох тот ветер, который никому не приносит удачи.

Эшенден сдвинул два кресла, одно — чтобы сидеть, другое — чтобы положить ноги. Р. посмотрел и сказал:

— Неплохая мысль, — и, подтянув к себе еще одно кресло, со вздохом облегчения уложил на бархат свои сапоги.

— Что за стеной? — спросил он.

— Ваша спальня.

— А с той стороны?

— Банкетный зал.

Р. встал и медленно прошелся по комнате, отворачивая край тяжелых репсовых портьер, выглянул, будто бы невзначай, в каждое окно, потом возвратился к своему креслу и снова уселся, удобно задрав ноги.

— Осторожность не мешает, — произнес он.

И задумчиво посмотрел на Эшендена. Его тонкие губы слегка улыбались, но белесые, близко посаженные глаза оставались холодными, стальными. Под таким взглядом с непривычки легко было растеряться. Но Эшенден знал, что шеф просто обдумывает, как лучше приступить к разговору. Молчание длилось минуты три. Потом Р. наконец сказал:

— Я жду к себе сегодня одного человека. Его поезд прибывает около десяти. — Он мельком взглянул на часы. — Этот человек носит прозвище Безволосый Мексиканец.

— Почему?

— Потому что он без волос и потому что мексиканец.

— Объяснение исчерпывающее, — согласился Эшенден.

— Он сам вам о себе все расскажет. Он человек разговорчивый. Я познакомился с ним, когда он сидел совсем на мели. Он принимал участие в какой-то революции у них там в Мексике и вынужден был удрать налегке, в чем был. И когда я его нашел, то, в чем он был, уже тоже пришло в негодность. Захотите сделать ему приятное, называйте его «генерал». Он утверждает, что был генералом в армии Уэрты, да, помнится, Уэрты; во всяком случае, по его словам, если бы обстоятельства сложились иначе, он был бы сейчас военным министром и пользовался бы огромным весом. Он оказался для нас человеком весьма ценным. Худого про него не скажу. Вот только одно: любит пользоваться духами.

— А при чем тут я? — спросил Эшенден.

— Он едет в Италию. У меня для него имеется довольно щекотливое поручение, и я хочу, чтобы вы находились поблизости. Я не склонен доверять ему большие суммы. Он игрок и слишком любит женщин. Вы приехали из Женевы с паспортом на имя Эшендена?

— Да.

— У меня есть для вас другой, кстати дипломатический, на имя Сомервилла, с французской и итальянской визой. Думаю, что вам лучше ехать вместе. Он занятный тип, когда разойдется, и вам полезно будет познакомиться поближе.

— А что за поручение?

— Я еще не решил окончательно, насколько вас стоит посвящать в это дело.

Эшенден промолчал. Они сидели и смотрели друг на друга, как смотрят два незнакомых человека в одном купе, вчуже гадая, что собой представляет сосед.

— На вашем месте я бы говорить предоставил в основном генералу. Вам лучше не сообщать ему о себе ничего лишнего. Вопросов задавать он не будет, в этом могу поручиться, он в своем роде, как бы сказать, джентльмен.

— Кстати, а как его настоящее имя?

— Я зову его Мануэль. Не уверен, что ему это нравится, его имя — Мануэль Кармона.

— Насколько я понимаю из того, о чем вы умалчиваете, он проходимец высшей пробы.

Р. улыбнулся своими белесо-голубыми глазами.

— Пожалуй, это слишком сильно сказано. Конечно, он не учился в закрытой школе. Его понятия о честной игре не вполне совпадают с вашими и моими. Может быть, я и побоялся бы оставить вблизи от него золотой портсигар, но если он проиграет вам в покер, а потом стянет ваш портсигар, он его тут же заложит, чтобы вернуть карточный долг. При мало-мальски удобном случае он непременно соблазнит вашу жену, но в трудную минуту поделится с вами последней коркой. Он будет проливать слезу у патефона, если ему завести «Ave Maria» Гуно, но попробуйте оскорбить его достоинство, и он пристрелит вас как собаку. В Мексике, например, считается оскорбительным становиться между человеком и его выпивкой, так вот, он рассказывал мне, что один голландец по неведению прошел как-то между ним и стойкой в баре, а он выхватил револьвер и застрелил его.

— И ничего ему не было?

— Нет, он принадлежит к одному из лучших семейств. Дело замяли, в газетах было сообщение, что голландец кончил жизнь самоубийством. Так оно в каком-то смысле и было. Безволосый Мексиканец, кажется, не очень высоко ценит человеческую жизнь.

Эшенден, внимательно слушавший Р., чуть вздрогнул и взглянул пристальнее прежнего в желтое, изможденное, в глубоких складках лицо шефа. Он понимал, что это было сказано не просто так.

— На самом деле о ценности человеческой жизни говорится много вздора. С таким же успехом можно приписывать самостоятельную ценность фишкам, которыми пользуются в покере. Они стоят столько, сколько вы назначите. Для генерала, дающего бой, солдаты — всего-навсего фишки, и очень глупо будет, если он посентиментальничает и позволит себе относиться к ним как к людям.