Юрий Слезкин - Брусилов

— Я так и сказал?

— Да. Я помню каждое слово… я все помню, что ты говорил.

Они смолкают, они думают. А может быть, только чувствуют значение слов, но оба и одновременно произносят:

— Да…

Потому что все им уже ясно, объяснять не нужно.

Он говорит:

— Я давно хотел тебя спросить, почему ты так настойчиво убеждала меня, что не можешь выйти замуж раньше двадцати четырех лет, и ни за что не соглашалась…

— Раньше двадцати четырех?

— Да.

Люба смеется. Тихохонько, но от всего сердца. Она еще теснее прижимается к нему, щекой прильнув к его плечу.

— Потому что глупая, — говорит она, — очень глупая девчонка, а глупым нельзя замуж… Я думала, что поумнею…

— И не хотела меня видеть целых два дня. А на третий прислала письмо: «Теперь я знаю, что любовь не терпит колебаний, и откладывать ничего не хочу…» Значит, поумнела через два дня?

Игорь смеется и медленно гладит ладонью ее плечо.

— Ты просто хитрая, как муха!

Но она перебивает строго:

— Не шути. Не надо…

Жужжит синее пламя, вода, должно быть, кипит, но оба не замечают этого или не хотят шевельнуться, оторваться друг от друга в такую минуту.

— Я написала тебе письмо, — говорит с отчаянным усилием Люба и подымает глаза на Игоря, близко смотрит в его глаза, — потому что вечером ко мне пришла Таня Веневская, и я поняла, что с этим не шутят… нельзя шутить. Преступно!

— Но, — хочет возразить Игорь.

— Ты молчи. Я сама… Таня вызвала меня в переднюю. Мы сидели с ней на ступеньке лестницы. Потом она осталась у меня ночевать. Она сказал мне страшную вещь. Ты никому об этом. Я не понимаю, как могла она даже мне… Она увидела свою тетку, Лачинову, с Чегориным. Она узнала, что Лачинова любовница Чегорина… она призналась мне, что сама полюбила его. Еще прошлой весной, в нашу поездку… Скрыла от меня… и теперь совсем его уже не любит.

Голос звучит жестко. В губах горечь, глаза смотрят напряженно, они сухи, но в глубине их слезы. Облако проходит по глазам Игоря, точно кто-то строгий, непримиримо взыскательный глянул ему в душу. Он сидит недвижно короткое мгновенье, суровый, замкнутый. Но вот лицо его светлеет, бережно, едва касаясь пальцами легких, как дым, волос Любы, он целует ее в лоб.

Она принимает эту ласку как освобождение и спешит уйти от пережитого, спешит укрепиться в своей вере.

— Скажи, скажи, почему ты непременно хотел просить моей руки у папы и мамы? Ведь это же теперь никто не делает. И очень, должно быть, стыдно… Почему?

Игорь не удивляется вопросу. Он сам сейчас об этом думал, во всяком случае, о чем-то очень близком этому.

— Обязательно нужно, — говорит он. — Как же можно стыдиться? Это ведь как присяга… когда перед строем становишься на колено и целуешь знамя… Что же тут стыдного? Присяга на жизнь и смерть… и на верность, — добавляет он тихо и медленно и тут ловит ответный огонек в широко раскрытых глазах Любы.

— Да, да… да!

Она видит его, каким он пришел в их скромную квартиру, — при оружии и орденах, строгий, немного даже чужой в этом параде. Он стоит в гостиной перед папой и мамой, сдвинув колени, сжимая в руке белые перчатки. Смущенный отец, испуганная и потому еще более чопорная, чем обычно, мать, переконфуженная Маша, вызвавшая ее из спальни.

— Игорь Никанорович сделал нам честь… — бормочет отец и шевелит усами.

— Ты согласна? — сквозь губы цедит мать.

— Да, — отвечает она твердо, — я согласна.

Она хочет добавить «на жизнь и смерть», как говорил Игорь, но молчит, окаменев, строго глядя вперед себя.

Мать так и не поняла, рада она предложению или нет.

А когда Игорь ушел, посмотрела на нее удивленно и проговорила совсем на себя не похоже:

— Какой он… какой-то… гордый, что ли, не пойму… и зачем вообще это нужно было… ведь не спрашивали вы нас раньше…

— Нет, нужно! Нужно! — крикнула она. — Как вы все…

А отец встал, дернул себя за ус, откашлялся и сказал:

— Бросьте, пожалуйста! Просто он настоящий порядочный человек…

И сердитый ушел к себе.

— Так и сказал? — смеясь, спрашивает теперь Игорь.

— Так и сказал, представь себе!

XII

Чайник давно кипит. Пар рвется из-под крышки, подбрасывает ее вверх, вода взметывает пузырьками, брызжет на скатерть. Они одновременно вскакивают с дивана, руки их сталкиваются над чайником, мешают друг другу, они смеются.

Люба машет в воздухе обожженной рукой. Она с восхищением следит за тем, как Игорь справляется с чайником, полотенцем, водою.

— Я бы так ни за что не могла! — признается она и тотчас же, гордясь мужем, вспоминает, как много ему пришлось хлопотать с их венчанием, с улаживанием всяких формальностей и как уверенно и благополучно он с этим справился.

— Ты у меня ужасно ловкий, — говорит она.

— Ну, знаешь, на фронте куда сложнее! Представляешь себе, сырой хворост, грязь, дождь — изволь развести костер, и вода из болота в ржавом котелке, а чай получался замечательный! Вот это сноровка!

— Да нет, не то! Какие пустяки — чай! Ты во всем, во всем ловкий! Тебя солдаты, должно быть, очень любили! Ах да! Ты обещал мне подробно рассказать, какой это сложный труд — война… Ты даже хотел…

Она обрывает на полуслове, прижав к губам покалывающие от ожога пальцы. Как это у нее сорвалось с языка в такой неподходящий момент? Об этом нужно очень серьезно. Как только Игорь намекнул ей, что он написал письмо и ему необходимо знать ее мнение, она поняла, что вот это и есть то самое главное в жизни, чему посвятил себя Игорь и во имя чего она должна стать его хранительницей, его верным другом. Она не обольщала себя, что поймет все как должно. Это, конечно, совсем недосягаемо для нее, но разве только в разуме, в знаниях дело? А чувство? А чутье? А вера в правду дела? Разве они не подскажут ей и не поддержат Игоря, когда ему будет очень трудно?.. Она знает, как ему трудно! Он счастливый, но ему трудно, потому что он сам ищет трудное, самое важное, самое большое. Как только она увидела его глаза — там, во дворце Лейхтенбергского, она это почувствовала, испугалась и полюбила…

Да, она полюбила его за то, что ему трудно. Он поднял большую тяжесть, и она, Люба, будет стоять рядом. Нет, конечно, она не в силах, она очень маленькая, чтобы поддержать эту тяжесть, но она будет всегда здесь, рядом, всегда веселая, всегда счастливая, всегда верная, всегда внимательно прислушивающаяся к нему, и ему будет легче, даже если тяжесть станет тяжелее. Он это знает и потому полюбил ее и говорит, что она — жизнь… И она будет жизнью. Они пойдут рука об руку каждый с собственной поклажей за спиною, как два странника, идущие к общей цели, но со своим оружием, как солдаты на войне, — кто с ружьем, кто с большой пушкой, но обязательно вместе… Вот тогда, когда она поняла это, она и сказала себе: «Донесу! Удержу!» — и слова эти стали как заклинание, как клятва…

Но Игорь все так и не говорил с ней о главном, не читал письма, даже не сказал, кому это письмо… Значит, еще не время. Значит, она еще не готова и не надо напоминать.

Слава Богу, до Игоря не сразу дошли ее слова, он занят спиртовкой. Спиртовка все не хотела разгореться, видно, ей надоело по-пустому пылать и фукать!

— Упрямая спиртовка, вроде костра, — бормочет Игорь и только тогда спрашивает. — Что, ты говоришь, я хотел?

— Я говорю, что ты все можешь, что захочешь, — преувеличенно громко отвечает она. — Подумать только, какие сложности пришлось преодолеть! Сколько хлопот, волнений, непонятных формальностей.

— Особенно с этим священником, — подхватывает Игорь, справившись со спиртовкой и с наслаждением разгибая спину. — Мы уламывали его с братом два часа подряд! А по глазам я сразу понял — на все готов, лишь бы заломить подороже! Ужасно неприятно, что такой тип перевенчал нас…

— Вот-вот! Помнишь, я это тоже тебе сказала? Но чего я до сих пор не могу понять, так это — почему здесь нельзя было венчаться, а в Финляндии можно?

— Здравствуйте пожалуйста! — смеется Игорь, и, притянув к себе, он снова сажает Любу рядом с собою. — Ведь я ничего не скрывал от тебя.

— Ах, не думай, что я не помню! — горячится Люба. — Ты говорил мне, что по вашим гвардейским правилам офицеры не могут жениться на девушках другого сословия. Как глупо!

— Не глупо, а просто потеряло смысл. Законы всегда опаздывают…

Игорю неприятно, обидно говорить об этом.

— Твой папа вовсе не другого сословия, он личный дворянин…

— Все равно! Он личный по службе, а я никакая не личная, а просто мещанка.

— Ну вот… — обескураженно говорит Игорь. — Не надо так говорить, Любинька. Это нехорошее слово… оно давно уже утратило свое сословное значение, приобрело совсем другой смысл. Мещанка и Любинька — что общего?

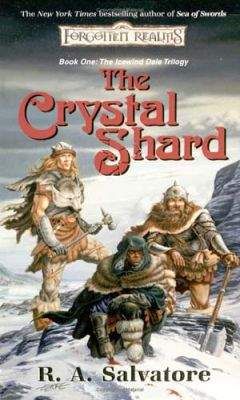

![Роберт Сальваторе - Магический кристалл [Хрустальный осколок]](/uploads/posts/books/64264/64264.jpg)