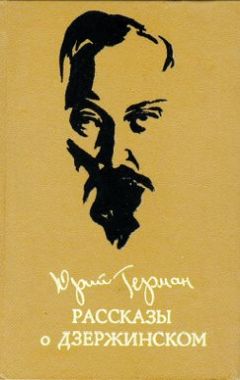

Юрий Герман - Рассказы о Дзержинском

Он был очень красив. У него были мягкие темно-золотистые волосы и удивительные глаза - серо-зеленые, всегда внимательно вглядывающиеся в собеседника, доброжелательные и веселые. Никто никогда не замечал в этом взгляде выражения безразличия. Иногда в глазах Дзержинского вспыхивали гневные огни. Большей частью это происходило тогда, когда он сталкивался с равнодушием, которое он так точно окрестил "душевным бюрократизмом".

Про него говорили: "Лед и пламень". Когда он спорил и даже когда сердился в среде своих, в той среде, где он был до конца откровенен, - это был пламень. Но когда имел дело с врагами Советского государства, - это был лед. Здесь он был спокоен, иногда чуть-чуть ироничен, изысканно вежлив. Даже на допросах в ЧК его никогда не покидало абсолютно ледяное спокойствие.

После разговора с одним из крупных заговорщиков в конце двадцатых годов Феликс Эдмундович сказал Беленькому:

"В нем смешно то, что он не понимает, как он смешон исторически. С пафосом нужно обращаться осторожно, а этот не понимает..."

Дзержинский был красив и в детстве и в юности. Одиннадцать лет ссылки, тюрем и каторги пощадили его, он остался красивым.

Скульптор Шеридан, родственница Уинстона Черчилля, написала в своих воспоминаниях, что никогда ей не доводилось лепить более прекрасную голову, чем голова Дзержинского.

"А руки, - писала Шеридан, - это руки великого пианиста или гениального мыслителя. Во всяком случае, увидев его, я больше никогда не поверю ни одному слову из того, что пишут у нас о г-не Дзержинском.

Но прежде всего он был поразительно красив нравственной стороной своей личности".

27 мая 1918 года Дзержинский писал жене:

"Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом, некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время - это одно непрерывное действие".

Эти слова могут быть отнесены ко всей сознательной жизни Дзержинского.

Дзержинский не умел отдыхать. Не умел лечиться. Эмиграция была для него сущей мукой - в буквальном смысле этого слова. Не выносящий никакой патетики, он писал:

"Я не могу наладить связь... вижу, что другого выхода нет - придется самому ехать туда, иначе постоянная непрерывная мука. Мы совершенно оторваны. Я так работать не могу - лучше даже провал..."

И он возвращается, несмотря на реальную опасность провала, в самый "огонь борьбы". Он руководит комиссией, которая ведет следствие по делу лиц, подозреваемых в провокациях. И охранка знает о его деятельности. Дзержинский в подполье, Дзержинский, бежавший с царской каторги, страшен царской охранке.

Больше всего на свете этот совсем еще молодой человек любит детей. Где бы он ни жил, где бы ни скрывался, он всегда собирал вокруг себя дюжину ребят.

Софья Сигизмундовна вспоминает, как Дзержинский писал за столом, держа на коленях неизвестного малыша, что-то сосредоточенно рисующего, но другой малыш, тоже неизвестный, вскарабкавшись сзади на стул и обняв Дзержинского за шею, внимательно следил за тем, как он пишет. Но этого мало. Вся комната, набитая ребятишками, гудела, сопела и пищала: здесь, оказывается, была железнодорожная станция; Дзержинский с утра собрал детский сад, понастроил поездов из спичечных коробков и каштанов, а потом уже занялся своим делом.

Дзержинский в тюрьме... Этот документ - воспоминание Красного товарища Дзержинского:

"Мы увидели страшно грязную камеру. Грязь залепила окно, свисала со стен, а с пола ее можно было лопатами сгребать. Начались рассуждения о том, что нужно вызвать начальника, что так оставлять нельзя и т.д., как это обычно бывает в тюремных разговорах.

Только Дзержинский не рассуждал о том, что делать: для него вопрос был ясен и предрешен. Прежде всего он снял сапоги, засучил брюки до колен, пошел за водой, принес щетку, через несколько часов в камере все - пол, стены, окно - было чисто вымыто. Дзержинский работал с таким самозабвением, как будто уборка эта была важнейшим партийным делом. Помню, что всех нас удивила не только его энергия, но и простота, с которой он работал за себя и за других".

Интересная подробность: никто никогда из товарищей по заключению не видел Феликса Эдмундовича в дурном настроении или подавленным. Он всегда выдумывал всякие затеи, которые могли развеселить заключенных. Ни на минуту не оставляло его чувство ответственности за своих товарищей по подполью. У него был особый нюх на "подсадных уток" - завербованных охранкой подонков, которые осуществляли свою подлейшую работу даже в камерах. Феликс Эдмундович, попавший первый раз в тюрьму из-за провокатора, никогда впоследствии не ошибался насчет "подсадных". Многих людей он спас от каторги, ссылки и тюрьмы тем, что всегда и всюду проявлял замечательное качество, которое мы сейчас именуем бдительностью.

Однако же не надо думать, что в заключении Дзержинскому было хоть в какой-то мере легче, чем его товарищам. Наоборот, ему было значительно тяжелее. Известно, что он никогда не разговаривал с теми, кого именовал царскими палачами. На допросах он просто не отвечал. В заключении для необходимых переговоров с тюремщиками, как правило, находились люди, которые умели разговаривать в элементарно корректной форме. Они всегда служили как бы переводчиками, когда Дзержинский выставлял какие-либо категорические требования.

В Седлецкой тюрьме Феликс Эдмундович сидел вместе с умиравшим от чахотки Антоном Россолом. Получивший в заключении сто розог, чудовищно униженный этим варварским наказанием, погибающий Россол, который уже не поднимался с постели, был одержим неосуществимой мечтой: увидеть небо. Огромными усилиями воли Дзержинскому удалось убедить своего друга в том, что никакой чахотки у него не было и нет, а что его просто избили, и от этого он ослабел. Кровотечение из горла, доказывал Дзержинский, тоже результат избиения.

Однажды после бессонной ночи, когда Россол в полубреду непрестанно повторял, что непременно выйдет на прогулку и увидит весенние лужи, распускающиеся почки и небо, Дзержинский обещал Антону выполнить его желание. И выполнил! За все время существования тюремного режима в Царстве Польском такого случая не бывало: Дзержинский, взяв Россола себе на спину и велев ему крепко держаться за шею, встал вместе с ним в коридоре в строй на перекличку перед прогулкой. На сиплый вопль смотрителя Захаркина, потрясенного неслыханной дерзостью, заключенные ответили так, что тюремное начальство в конце концов отступило перед железной волей Феликса Эдмундовича.

В течение целого лета Дзержинский ежедневно выносил Россола на прогулку. Останавливаться было нельзя. Пятнадцать минут Феликс Эдмундович носил Антона на спине.

К осени сердце у Дзержинского было испорчено вконец. Передают, что кто-то в ту пору сказал о Феликсе Эдмундовиче так:

"Если бы Дзержинский за всю свою сознательную жизнь не сделал ничего другого, кроме того, что он сделал для Россола, то и тогда люди должны были бы поставить ему памятник..."

Софья Сигизмундовна рассказывает, что когда Дзержинский осенью 1909 года был сослан в Сибирь, то по пути в Красноярскую тюрьму он встретился со ссыльнопоселенцем М.Траценко, незаконно закованным в ножные кандалы. Из кухни Дзержинский унес под полой тюремного халата топор и пытался разрубить им кандальные кольца. Царские кандалы были крепки, кольцо гнулось, разрубить металл оказалось невозможным. Но Дзержинский боролся с беззаконием тюремщиков до тех пор, пока они не сняли с Траценко кандалы.

В Тасееве, на месте ссылки, Дзержинский узнал, что одному из ссыльных угрожает каторга или даже смертная казнь за то, что он, спасая свою жизнь, убил напавшего на него бандита. Феликс Эдмундович, решивший еще в Варшаве немедленно бежать из ссылки, запасся паспортом на чужое имя и деньгами на проезд, которые он умело спрятал в одежду. Но нужно было помочь товарищу. И Дзержинский, не задумываясь, отдал ему паспорт и часть своих денег. Сам же без всяких документов бежал в Польшу...

До конца своих дней он сам чистил себе обувь и стелил постель, запрещая это делать другим. "Я - сам!" - говорил он. Узнав, что туркестанские товарищи назвали его именем Семиреченскую железную дорогу, Дзержинский послал им телеграмму с возражением и написал в Совнарком записку с требованием отменить это решение.

Один ответственный работник железнодорожного транспорта, желая угодить Дзержинскому, который был тогда наркомом путей сообщения, перевел сестру Дзержинского Ядвигу Эдмундовну на значительно лучше оплачиваемую работу, для выполнения которой у нее не было квалификации. Дзержинский возмутился и приказал не принимать его сестру на эту ответственную работу, а работника транспорта, подхалима, снял с занимаемой им должности.