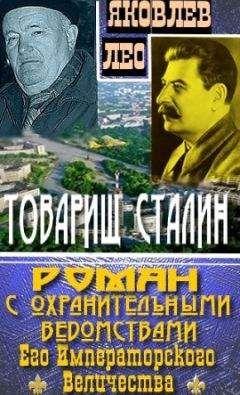

Лео Яковлев - Товарищ Сталин: роман с охранительными ведомствами Его Императорского Величества

— Я снова приду сюда, и тогда под моим портретом здесь будут сидеть те, кто сейчас спит в ночлежках и на вокзалах.

В этой своей ярости он потерял счет времени, и только тихие, но четкие шаги, раздавшиеся у него за спиной, напомнили ему, зачем он остановился.

Когда он резко повернулся к прохожему, его глаза все еще горели желтым огнем от распиравшей его ненависти. Он увидел невысокого худого молодого человека, одетого бедно, но аккуратно, с бледным невыразительным лицом. Нижняя часть этого лица выглядела какой-то неоформленно смазанной, а скривившийся рот наводил на мысли об истерии. Впрочем, соединив в своем представлении все эти детали, Коба был поражен: на него смотрели исполненные ненависти, столь же сильной, как и его собственная, чуть водянистые глаза, а перекошенные губы при этом выражали крайнюю брезгливость и, казалось, шептали какие-то проклятия.

«Неудовлетворенный педераст? Проститутка в штанах?» — подумал Коба, ощутив слабый запах дешевого одеколона.

И вдруг этот сразу показавшийся ему знакомым запах напомнил ему одну сцену, коей он совсем недавно оказался случайным свидетелем. Он зашел перекусить в крохотное венское кафе, где кормили вкусно и недорого. Когда подали незатейливую еду, он под непонятный говор посетителей ушел в себя так глубоко, что перестал воспринимать все, что его окружало, и в эту реальность его вернул какой-то дикий крик. Встрепенувшись, он увидел невесть откуда взявшегося молодого человека, а его крик, временами напоминавший Кобе поросячий визг, оказался речью, содержания которой Коба не понял, но несколько раз его слух уловил слово «юде». Иногда «оратор» был виден Кобе в профиль: бледное лицо, белесые, горящие ненавистью глаза, задранный к небу длинный нос, прядь волос, спадавшая на невысокий лоб. У Кобы не было сомнений, что перед ним психопат, но он с удивлением увидел обращенные к этому психу внимательные лица людей, случайно оказавшихся в кафе.

Все эти картины в какое-то мгновенье ожили в памяти Кобы, и он, еще раз просмотрев их, был почти уверен, что лектор-истеричка из кафе и сжигающий его сейчас ненавидящим взором «педераст» есть одно и то же лицо.

Коба пропустил своего странного попутчика вперед метров на пятьдесят и пошел следом, внимательно фиксируя особенности его фигуры и походки, когда тот попадал в полосы света, падающего из освещенных окон. Вскоре, однако, пути их разошлись. Он еще раз перебрал в памяти все детали этой странной встречи, но ничего особенного, кроме неожиданного всплеска звериной ненависти, почему-то обращенной к нему, Кобе, в своих впечатлениях не обнаружил. Если исключить этот совершенно немотивированный эмоциональный взрыв, то оставался серенький человечек с двумя книжками в руке, юнец, идущий неуверенной от желания выглядеть суровым и степенным походкой к себе домой после каких-нибудь вполне благопристойных занятий.

Впрочем, Коба привык доверять своим первым впечатлениям, и то, что в данном случае ему сразу пришла в голову мысль о неудовлетворенном педерасте (эту «характеристику» Коба мысленно произнес на родном языке, а для обозначения соответствующего сексуального меньшинства употребил усвоенное на тифлисском Майдане тюркское слово «джалап»), все это было для него признаком безусловного присутствия в окружающем его мире какого-то сексуального неблагополучия. Однако никакого практического значения это непонятное происшествие сейчас для него не имело, и Коба, прекратив свои психологические упражнения, стал думать о предстоящем возвращении в Россию с заездом в Краков для «отчета о проделанной работе», как любили говорить «товарищи».

Неотвратимо приближающийся час отъезда из Вены заставил его принять наконец окончательное решение в одном весьма деликатном деле, волновавшем его почти весь минувший год после того, как он стал ощущать признаки пренебрежения его услугами на секретной и очень важной для него службе. У Кобы создалось впечатление, что симпатии Еремина, Виссарионова, Золотарева и других его ангелов-охранителей склоняются к более яркой и, как они считали, более влиятельной у большевиков фигуре другого «товарища» — Малиновского.

Коба решил, что пребывание в Вене позволяет ему одним махом решить две задачи: убедиться в том, что Малиновский действительно является его соратником и соперником в тайных делах, и заодно показать кому положено, что в большевистской иерархии он стоит значительно выше этого счастливчика. И он еще в начале своего пребывания в Вене сочинил адресованное ему письмо, а потом много раз возвращался к этому тексту, правил, изгоняя кавказский акцент, переписывал, и в результате у него получился такой вот интригующий текст:

«Друг, привет. Я все еще в Вене и пишу всякую чепуху. Мы увидимся с тобой. Ответь, пожалуйста, на вопросы: 1. Как дела с «Правдой»? 2. Как у тебя дела во фракции? 3. Как группа? 4. Как Алексей? Ильич ничего не знает обо всем и тревожится. Галина говорит, что отдала Ильичу письмо, которое ты оставил для передачи, но Ильич, вероятно, забыл вернуть его. Я вскоре буду у Ильича и постараюсь взять его и отослать тебе. Привет Стефании и детишкам. Твой Вас».

Еще раз перечитав эти строки, Коба остался доволен: хорошо известный по ту сторону барьера «Вас» выглядел в нем ближайшим другом и доверенным лицом не менее известного там же Ильича, контролирующим все, что творилось у большевиков, вплоть до действий социал-демократической фракции в Думе. В том, что это письмо обязательно попадет куда следует, Коба был уверен, поскольку отправил его из Вены открытой почтой, пометив для «конспирации» текст 1912 годом и бросив конверт в почтовый ящик на подходе к своему временному жилью.

Заглядывая в недалекое будущее, отметим, что хитрость Кобы сработала лишь отчасти: письмо попало к его полицейским начальникам, отсутствие каких-либо последствий для Малиновского косвенно подтверждало принадлежность этого «друга» к охранительной агентуре, но Коба продолжал себя ощущать отодвинутым на задворки политического сыска. Обида на эту несправедливость у Кобы оказалась сильнее разума, и он пишет Золотареву послание о полицейской «недобросовестности» Малиновского. Такая беспримерная наглость мелкого осведомителя, каким был Коба в глазах «опекавшего» его Золотарева, возмутила этого важного товарища министра внутренних дел. Кроме того, в неожиданной активности Кобы он почувствовал угрозу своей большой игре и потому приказал полиции арестовать и выслать Кобу подальше, чтобы не путался под ногами у серьезных людей. Виссарионов этот приказ выполнил неукоснительно, а от себя добавил строгий повседневный надзор и приостановил выплату жалования. Так уже привыкший к полицейским хлебам Коба оказался в Сибири без денег и без какой-либо возможности совершить еще один из тех «героических побегов», которые ему в недалеком прошлом организовывали коллеги из полиции. Таким был итог Кобиной «интриги», начатой им в Вене небольшим письмецом к «товарищу по оружию», спокойно опущенным им в почтовый ящик перед отъездом к Ильичу.

7

День спустя поезд увозил Кобу с венского Северного вокзала на восток. За окном промелькнули городские окраины Вены, такие неприглядные в мокром январском снегу и слякоти, но Коба без труда представил себе красоту этих предместий в весеннюю пору в буйстве красок, в цветах и зелени, и из темных глубин его души выползло Искушение, представшее на сей раз в виде смутного желания бросить все эти «революционные дела» и зажить нормально: честно заработать деньги и, купив себе маленький домик на окраине какого-нибудь прекрасного города вроде уходящей вдаль Вены, прожить свою жизнь как положено смертному — в уважении, в кругу семьи и добрых друзей.

Коба, однако, вскоре преодолел эту непростительную слабость, и идиллические картины в его сознании были вытеснены другими видениями, в которых он, возвышаясь над «массами», как утес над равниной, указует путь всем этим человеческим стадам, с радостью рушащим пошлую красоту и мещанский уют, созданные ушедшими поколениями, топчущим портреты всех этих Францев-Иосифов и прочих императоров и высоко поднимающим Его знамя, на полотнище которого запечатлены орлиные профили «вождей пролетариата» и среди них, конечно, Его профиль. Когда же он начинал пристальнее вглядываться в эту созданную его воображением картину, все прочие профили почему-то начинали бледнеть и постепенно исчезали, и только немеркнущее золотое очертание Его Лика продолжало гореть в солнечных лучах на фоне темно-голубого Неба.

Коба улыбнулся этим приятным видениям и, удобно расположившись на мягком диване в своем купе, стал еще раз просматривать записи, приготовленные для Ильича. За этим скучным для тридцатичетырехлетнего горного орла делом он немного вздремнул, потом дремота перешла в сон, а когда, проснувшись, он взглянул на часы, то увидел, что до прибытия в Краков остается не так уж много времени. Он сложил свой нехитрый багаж и, выйдя в коридор, пристроился у окна.