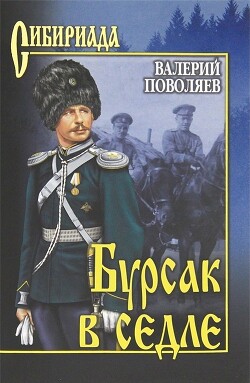

Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич

Обзор книги Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич

Новый захватывающий роман известного российского писателя Валерия Поволяева рассказывает об одном из наиболее трагических эпизодов российской истории — Гражданской войне на Дальнем Востоке. В центре повествования — яркая, трагичная судьба войскового атамана Уссурийского казачьего войска генерал-майора Ивана Павловича Калмыкова (1890–1920), который стал одним из самых непримиримых борцов с советской властью на Дальнем Востоке. Части Калмыкова контролировали Транссибирскую магистраль на протяжении от Никольска-Уссурийского до Хабаровска. В феврале 1920 года, после поражения армии Колчака, атаман Калмыков ушел в Маньчжурию, где вскоре был арестован китайской жандармерией и расстрелян.

Валерий Поволяев

Бурсак в седле

Часть первая

На охоту вышли рано — солнце едва проклюнулось сквозь душную серую наволочь уходящей ночи, обозначилось темной розовой точкой, осветило тайгу тревожно и коротко, и через несколько минут пропало. Комары, гудевшие в воздухе, будто аэропланы, взъярились, заплясали, сделались лютыми — спасу от них не стало.

Иван Калмыков с силой саданул себя по шее, раздавил в кровь пару крупных, напившихся до отвала насекомых, подкинул в руке старый кавалерийский карабин и выругался:

— Кусаются — будто дробью хлещут! И какая только нечистая сила выдумала этих комаров?

Его напарник Григорий Куренев поспешно рассовал по карманам патроны.

— Пора бы вам к ним привыкнуть, господин подъесаул! Столько времени у нас живете, столько пота и кровушки скормили им, а все свыкнуться не можете… Меня они, например, совсем не замечают.

— У тебя, Гриня, кожа толстая, как сапожная стелька. А какой комар, скажи, может прокусить сапожную стельку, а?

— Тут встречаются такие комары, что не только сапожную стельку — седло прокусывают.

— Ага! — Калмыков не выдержал, усмехнулся иронично. — Есть вообще такие комары, что с аэропланами запросто в воздухе сталкиваются… Комару хоть бы хны, он, как ни в чем не бывало, летит дальше, а аэроплан с поломанными крыльями врезается в землю. Мотор — в одну сторону, хвост — в другую, а господин авиатор в порванной кожаной одежде висит на дереве, глаза таращит, не может понять, что с ним произошло.

Куренев захохотал оглушающее громко, будто из ружья начал палить по фазанам, — обхохотавшись, сгибом пальца смахнул с глаз слезы, похвалил напарника:

— Вы — большой молодец, Иван Палыч, здорово рассказывать умеете. Талант… Только рассказ ваш — это же во! — Куренев согнул крючком прокопченный, коричневый от табака и костерного дыма указательный палец, показал его Калмыкову. — Загнули вы! Здорово загнули…

— Хочешь — перекрещусь! — предложил Калмыков. — Ничего я не загнул, сказал правду и только правду!

Куренев засмеялся вновь, потом поднес к губам кулак, оборвал смех, словно бы вытряхнул себе в ладонь разные добрые и недобрые слова, очистился от них и проговорил озабоченно:

— Пора идти, Иван Палыч, солнце скоро поднимается совсем, тогда нам с вами не до охоты станет — все зверье попрячется.

— Не попрячется, — уверенно произнес Калмыков. — Пошли!

В последнюю минуту, уже на окраине станицы, перед тем как нырнуть в густую душную сумеречь уссурийских дебрей, Куренев замедлил шаг:

— Может, все-таки лошадей возьмем, Иван Павлыч? Как считаете?

— Зачем?

— Чтобы ноги не бить.

— Задерут наших лошадей медведи, Гриня.

— Не дадим.

— А медведи у тебя и спрашивать не будут.

— Мы найдем, чем воздействовать на косолапых, — Куренев ласково провел ладонью по ложу карабина. — Косолапые будут довольны.

— Гриня, я сказал: «Нет!»

— Понял, господин подъесаул, больше вопросов не задаю. — Куренев поддернул на плече карабин и поднял вверх обе руки. — Главное, чтобы ноги потом не ругали голову.

— Ты пойми, Гриня, я соскучился по тайге, — Калмыков повысил голос, потом, словно бы не зная, куда деть свободную руку, поправил ею светлые, аккуратно остриженные усы — выгоревшие, пропахшие дымом, редькой, водкой и огурцами, заквашенными в дубовой бочке, у таких огурцов и вкус особый, — давно не ходил по ней… А мне так надо пройтись по ней сейчас, так надо… — Калмыков сжал руку в кулак, стиснул пальцы сильно, даже костяшки затрещали, словно бы он их раздавил. Тайга мне иногда даже снится. А я, ты знаешь, Гриня, человек не слабый, мне всякая ерунда сниться не будет.

— Знаю это, Иван Палыч, — Куренев боднул головой воздух, прогоняя крупных назойливых комаров, — видел вас в деле, ведаю, каким может быть Иван Палыч Калмыков. И раз уж тайга начала сниться — значит не довольна она, значит, обязательно надо повидаться с ней.

Калмыков ничего не сказал на это, резко свернул вправо и врубился в высокие черные кусты, облепленные белесыми легкокрылыми насекомыми, похожими на летающую тлю. Тля высоким гудящим облаком поднялась над ветками, воздух опасно заколебался. Калмыков на ходу сломил лапу у молодой елки, шлепнул ею себя по шее, потом еще раз шлепнул, затем прошелся по спине.

Тля, гудя жадно, голодно, отступила от него.

Уходить далеко от станицы охотники не собирались, рассчитывали побывать на солонцах, расположенных километрах в двух от жилых домов, взять там молодого, не обремененного рогатыми детишками козла и вернуться домой. «Семейных» договорились не трогать, — особенно самок — пусть живут и воспитывают подрастающее поколение, — бить только одних самцов. Планировали также посидеть на берегу какого-нибудь говорливого ручья, поджарить на костре козлиную печенку, полакомиться ею, запить еду студеной водой, от которой ломит зубы. Но недаром говорится: «Человек предполагает, а Бог располагает»…

На солонцах козлов не оказалось — то ли люди какие недавно здесь прошли и, дыша ханкой — плохой китайской водкой, которую гонят из гнилого риса, вонючим табаком, прожигающим в легких дыры, потея и сморкаясь, распугали всю дичь, то ли тигр устроил тут лежку, то ли еще что-то произошло. Ни Калмыков, ни Куренев определить этого не смогли, но солонцы были пусты…

Калмыков выругался, сшиб точным плевком жирного паука, повисшего на серебряной нитке.

— В трех километрах отсюда есть еще одни солонцы, — сказал Куренев, — пошли туда.

— Пошли! — Калмыков заткнул за ремешок форменной казачьей фуражки небольшую кедровую лапу — этой хитрости он научился на войне у немцев. С одной стороны, это маскировка, с другой — мухи не кусают; комары, конечно, не такие глупые существа, как мухи, но кедровую хвою тоже не любят, начинают пищать жалобно, отваливают в сторону; что же касается мокреца, мошки, кусачей тли, то на них этот немецкий фокус не действует, — и сразу стал похож на индейца, находящегося на боевом задании и приготовившегося сварить из какого-нибудь белого вкусный суп… Первым двинулся дальше по чащобе, чуть прихрамывая на одну ногу — след фронтового ушиба. Калмыкова тогда придавило лошадью; иногда этот ушиб проявлялся внезапной хромотой.

Был подъесаул Калмыков, как всякий конник, кривоват, ногами мог чертить дуги, будто он полжизни провел в седле, обнимал конечностями крутой конский круп, но, несмотря на криволапость и легкую хромоту, по тайге двигался очень уверенно, по-охотничьи бесшумно, бросал взгляд то в одну сторону, то в другую, все засекал и, если что-то ему не нравилось, стискивал желваки так, что те крупными каменными кругляками начинали бугриться под кожей.

Прошли километра полтора и присели отдохнуть на поваленной пихте. Калмыков сломил еще одну хвойную ветку, сунул ее под ремешок фуражки, затянул ремешок шлевкой. Огляделся, поворачивая голову резкими птичьими движениями.

— Что-то, Гриня, пусто в тайге — нет зверья! А должно быть. И козлы должны быть, и кабаны, и изюбры.

— Я и сам, Иван Палыч, понять ничего не могу.

Где-то далеко вверху, над макушками деревьев, плавилось, брызгалось жаром, неторопливо двигаясь по прочерченному на невидимой карте курсу, солнце, но лучи его вниз, к комлям деревьев, во влажной серый сумрак не проникали, свет застревал в ветках; лишь в некоторых местах он окрашивал сумрак в бодрящую розовину и пропадал, бесследно растворяясь в угрюмом пространстве.

— Что, Иван Павлыч, хотите вернуться в станицу? Устали?

— Нет, не устал, — раздраженно проговорил Калмыков, — я же сказал, что соскучился по тайге.

— Возвращаться, значит, не будем?

— Без добычи не будем.

— Мне такая твердость нравится, — похвалил подъесаула Куренев. — Любо!

Старое казачье слово «любо» на востоке произносилось редко — не привилось оно, как, скажем, в Кубанском войске, в Донском или в Терском, хотя слово это очень славное, слух ласкает и душу греет, но здешние казаки скорее подхватят и понесут дальше что-нибудь китайское, «сюсю» или «мусю». Странные люди!