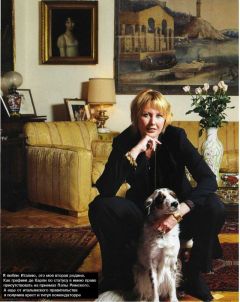

Это я — Елена: Интервью с самой собой. Стихотворения - Щапова-де Карли Елена

Литературный дебют Елены на Западе можно назвать удачным. Вероятно, некоторые из появившихся тогда в эмигрантской прессе рецензий были написаны под впечатлением от книги, а не в надежде внести дополнительные черты в скандальный облик распавшегося семейства. Парадоксальным образом эмигрантское «общественное мнение» наградило бывших супругов разными сторонами одной и той же медали. Роман Лимонова воспринимался как отражение реальной жизни Елены, а книга Елены — как второе измерение существования несчастного, всеми оставленного Эдички.

В том, что рецензенты обвиняли во всем прежде всего автора, имеющего полное портретное сходство с главным героем, персонажем своей книги, нет ничего удивительного. Повторилась история, происшедшая ранее с Лимоновым, которого также упрекали в грехах и аморализме (весьма спорных и относительных, кстати) его героя-двойника.

Итак, Щапову, вернее, ее героиню уличали в: а) кокетстве (позерстве), б) неискренности (неестественности). Это самое основное, ну а дальше — по-мелочи: снобизм, высокомерие, недостаточная левизна (крутизна) или, наоборот, чрезмерная невоздержанность. Интересно, что на фоне всех этих многочисленных и смертных грехов лимоновский Эдичка выставлялся вдруг в совершенно непривычном для него амплуа положительного героя: он-де честный, искренний — «наш», короче говоря, хотя и распиздяй порядочный.

В доказательство приводился все тот же злополучный язык, «язык будущего», «…наблюденный (слово хорошее! -Я.М.) поэтом, язык харьковских низов, язык нелитературный, язык, собственно говоря, протолитературный, то есть которому еще предстоит создать литературу».

Приговор был неумолим: по всем категориям «Это я — Елена» уступала «Это я — Эдичке» (читай: графиня Елена Щапова де Карли облажалась прилюдно перед «парнем с окраины» Эдуардом Лимоновым).

Елена утверждает, что, написав «Эдичку», Лимонов таким образом сублимировал свои переживания, попранное мужское достоинство. И действительно, эмоциональный уровень повествования в романе часто «зашкаливает», начинается самое бессовестное давление на психику читателя. Книга Щаповой выглядела бы, мягко говоря, странно, если бы она избрала точно такой же или аналогичный истеричный стиль. Она предпочла использовать созданный для нее Лимоновым имидж «женщины легкомысленной, аморальной, откровенно пустой» (определения из предисловия к первому отечественному изданию романа).

Героиня Щаповой действительно легкомысленна, и в ее планы не входит изменение мира в лучшую сторону, она достаточно коммуникабельна и, вместо того, чтобы посещать совершенно непонятные собрания каких-то американских анархистов, предпочитает устроить «наспех состряпанную сексуальную революцию».

В ответ на абсолютную лимоновскую серьезность (что и говорить, с юмором во всех его произведениях дела обстоят невесело), Елена выбирает тактику всесокрушающего сарказма, которая имеет или не имеет успех в каждом конкретном эпизоде. Причем, ее сарказм и ирония направлены прежде всего на себя. Да, часто она кокетничает, любуется собой, упивается собственной болтовней и как раз в тот момент, когда начинает говорить серьезно, повествование становится порою скучным.

Нужно отметить, что «Это я — Елена», книга «о личных ощущениях того времени», достаточно эклектична и по форме, и по содержанию. Тексты, вошедшие в нее, сменяют друг друга по законам карточного пасьянса — неизвестно, что прочтешь на следующей странице. Отсутствует собирающая книгу воедино сюжетная линия, могущая помочь читательской интуиции представить дальнейший ход описываемых событий.

«Интервью с самой собой», исповедь, саморазоблачение ведется по всем аспектам личной жизни героини, будь то сцены лесбийской любви, неудобство и шок, доставленные эксгибиционистом-пуэрториканцем, первые детские сексуальные переживания или какие-то пикантности карьеры фотомодели. Все эти сюжеты перемешаны друг с другом, словно разноцветные стекляшки в детском калейдоскопе, трудно понять, где правда, где вымысел, что было, а чего не было и быть не могло. Книга неожиданно начинается и столь же неожиданно заканчивается, создается впечатление, что она и не начата, и не закончена, и как таковой ее не существует, — вымысел, литературная мистификация от начала и до конца: и по форме, и по содержанию, и по жанру, и по стилистике — ничего этого нет.

Книга «Это я — Елена» стала своеобразным внежанровым трамплином, помогшим Щаповой из поэтессы (ах да! она не любит так себя называть), поэта превратиться сначала в «проэта» (по определению упомянутого уже Саши Соколова, мэтра внежанровых мистификаций), а потом — в полноценного и интересного прозаика. В романе есть несколько поэтических включений, органично вписывающихся в структуру прозаического текста, зачастую даже стилизованных под него.

…Первые поэтические опыты Елена совершила в семь лет. Серьезно заниматься поэзией начала в 1967 году, после замужества и знакомства с двумя представителями так называемой «барачной» лианозовской школы — Игорем Холиным и Генрихом Сапгиром, которые и были ее учителями. И. Холин говорит, что поначалу Елена с гордостью заявляла, что пишет она «под Сапгира и Холина». Вскоре ее имя стало пользоваться определенной известностью в кругах московской литературной богемы. После знакомства с Лимоновым, когда Елена нашла в нем родственную поэтическую душу и «влюбилась в его стихи», их имена почти всегда упоминались рядом и ассоциировались друг с другом.

В 1971 году произошло неформальное объединение нескольких московских поэтов (И. Холин, Г. Сапгир, В. Лён, Я. Сатуновский, Вс. Некрасов. В. Бахчанян, Э. Лимонов и Е. Щапова), получившее впоследствии название «Конкрет». Объединение это было настолько неформальным, что за 4 года его существования не было написано ни одного манифеста (как известно, без этого не могла бы существовать ни одна литературная группировка начала века). Нечто вроде манифеста (вернее — оправдательная записка о причинах его отсутствия) было задним числом написано Лимоновым для знаменитого и роскошного альманаха «Аполлон-77», выпущенного М. Шемякиным в США, где среди всего прочего была опубликована и подборка участников «Конкрета»:

«Всех поэтов группы объединяет отсутствие старой „черной романтики“. Мы от символистских и акмеистских ужасов ушли, увидав свои ужасы в другом — в быту, в повседневности, в языке. Да, мы использовали примитив, где это нужно — прозу, бюрократический язык, язык газет. Творчество поэтов группы „Конкрет“ наследует традиции старого русского авангарда, но не традицию акмеизма — наиболее распространенную, а более редкую традицию футуризма и, кое в чем, — традицию следовавшей за футуризмом группы обэриутов».

Отъезд за границу сей поэтической четы, эмиграция «мы — национальных героев» в 1974 году стала переломным моментом в судьбах неофициальной московской окололитературной тусовки. Фактически с этого момента и началось непроизвольное и неестественное деление андеграундной среды, противостоявшей официозу, на уехавших и оставшихся: