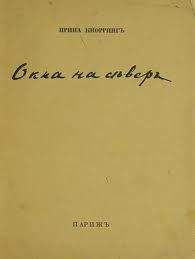

Ирина Кнорринг - После всего. третья книга стихов (посмертная)

12-II-36

PROVINS

Под темным полночным покровом,

Чуть светит пятно фонаря.

Над городом средневековым

Тяжелые звезды горят.

Старинные стены и башни,

Прижатые в вечность дома.

На улочке древней и страшной —

Тяжелая, древняя тьма.

Сплетает усталость ресницы,

В руке неподвижна рука.

Вдали полыхают зарницы

И смотрят из черной бойницы

Нам вслед неживые века.

Над городом — вечным сияньем —

Тяжелая звездная твердь.

И где-то — тяжелым молчаньем —

Уже недалекая смерть.

7-VII-36

«Я покину мой печальный город…»

Я покину мой печальный город,

Мой холодный, неуютный дом.

От бесцельных дел и разговоров

Скоро мы с тобою отдохнем.

Я тебя не трону, не встревожу.

Дни пойдут привычной чередой.

Знаю я, как мы с тобой несхожи,

Как тебе нерадостно со мной.

Станет дома тихо и прилично, —

— Ни тоски, ни крика, ни ворчни…

Станут скоро горестно-привычны

Без меня кружащиеся дни…

И стараясь не грустить о старом,

Рассчитав все дни в календаре,

Ты один поедешь на Луару

В призрачно-прозрачном сентябре.

И вдали от горестной могилы,

Где-то там, в пути, на склоне дня,

Вдруг почувствуешь с внезапной силой,

Как легко и вольно без меня.

11-XII-36

«Считать толково километры…»

Считать толково километры,

По карте намечая путь,

Учесть подъемы, силу ветра.

Что посмотреть. Где отдохнуть.

Решить внимательно и строго,

Что можно брать с собой, что — нет.

Вязать пуловеры в дорогу

И чистить свой велосипед.

Мечтать о воздухе хрустальном,

О тишине лесов и рек,

О городке провинциальном,

Где будет ужин и ночлег.

И в настроении прекрасном

На карту заносить пути, —

Пока не станет слишком ясно,

Что больше некуда идти.

10-II-37

«Деревья редкие мелькают…»

Белеет парус одинокий…

Деревья редкие мелькают,

Да деревянные столбы.

Рулем упрямо управляет

Рука бессмысленной судьбы.

И с каждым поворотом — круче

Упрек свивается узлом.

Дорожной грустью неминучей

Большие стекла занесло.

Давно перемешались сроки,

Вся жизнь какой-то чад, угар…

Как в море — парус одинокий,

в полях скользящий автокар.

И пусть ему уж нет возврата

В покинутые города.

А сердце сковано и сжато,

Железным словом «никогда».

И пусть еще в порывах ветра

Звучит прощальное «вернись».

И с каждым новым километром

все дальше конченные дни, —

Ведь так легко теряя память,

среди безжизненных полей,

Нестись спокойно и упрямо

Навстречу гибели своей.

1-V-40

ЮРИЮ

Два быстрых дня, вернее — полтора,

А между ними — леденящий ветер.

Кафе, да улицы — так до утра,

И холод у вокзала на рассвете.

Прозрачный сумрак в улицах пустых,

Когда мы снова шли, — и коченели

И первый луч, проникший сквозь кусты,

Застывший на стволе высокой ели.

Пустынный лес. И холод без конца.

И радость, наполняющая сердце.

Две тени у дворцового крыльца

В бессмысленной надежде — отогреться.

Потом — большой торжественный, дворец

(Ведь это стоит многих километров!)

И это солнце, солнце, наконец,

Наперекор отчаянью и ветру!

Огромный лес таинственный в глуши,

Где дьяволом разбросанные скалы.

И снова хруст велосипедных шин,

И двое нас — веселых и усталых…

И — все. Чтоб много месяцев потом

Мне вспоминать о ночи у вокзала,

О холоде, о радости вдвоем,

И сожалеть бессмысленно о том,

Что этого не повторить сначала.

30-V-39

ОКНО В СТОЛОВОЙ

Снова — ночь. И лето снова.

(Сколько грустных лет!)

Я в накуренной столовой

Потушила свет.

Папироса. Пламя спички.

Мрак и тишина.

И покорно, по привычке

Встала у окна.

Сколько здесь минут усталых

Молча протекло!

Сколько боли отражало

Темное стекло.

Сколько слов и строчек четких

И ночей без сна

Умирало у решетки

Этого окна…

В отдаленьи — гул Парижа

(По ночам — слышней).

Я ведь только мир и вижу,

Что в моем окне.

Вижу улицу ночную,

Скучные дома,

Жизнь бесцветную, пустую,

Как и я сама.

И когда тоски суровой

Мне не превозмочь, —

Я люблю окно в столовой,

Тишину и ночь.

Прислонюсь к оконной раме

В темноте ночной,

Бестолковыми стихами

Говорю с тобой.

И всегда тепло и просто

Отвечают мне

Наши камни, наши звезды

И цветы в окне.

26-VI-38

ЛИЛЕ

Свой дом. Заботы. Муж. Ребенок.

Большие трудные года.

И от дурачливых девченок

Уж не осталось и следа.

Мы постарели, мы устали,

Ни сил, ни воли больше нет.

А разве так мы представляли

Себе вот эти десять лет?

Забыты страстные «исканья»,

И разлетелось, словно дым,

Все то, что в молодости ранней

Казалось ценным и святым.

Жизнь отрезвила. Жизнь измяла,

Измаяла. На нет свела.

В кафе Латинского квартала

Нас не узнают зеркала.

…А где-то в пылком разговоре

Скользит за часом шумный час.

А где-то вновь до ссоры спорят —

Без нас, не вспоминая нас…

Уходит жизнь. А нас — забыли.

И вот уж ясно навсегда,

Как глупо мы продешевили

Испепеленные года.

1-II-38

«Когда сердце горит от тревоги…»

Когда сердце горит от тревоги,

А глаза холоднее, чем сталь, —

Я иду по парижской дороге

В синеватую, мглистую даль.

Начинает дождливо смеркаться,

Тень длиннее ложится у ног.

Никогда не могу не поддаться

Притягательной власти дорог.

Как люблю я дорожные карты,

Шорох шин, и просторы, и тишь…

А куда бы не выйти из Шартра —

Все дороги уводят в Париж.

И часами безмолвно и строго,

Плохо скрыв и волненье, и грусть,

Я смотрю на большую дорогу,

По которой назад не вернусь.

14-X-39

Шартр

«О чем писать? О лете, О Бретани…»

О чем писать? О лете, О Бретани?

О грузном море у тяжелых скал,

Где рев сирен (других сирен!) в тумане

На берегу всю ночь не умолкал.

О чем еще? О беспощадном ветре,

О знойной и бескрайней синеве,

О придорожных столбиках в траве,

Считающих азартно километры?

О чем? Как выезжали утром рано

Вдоль уводящих в новизну дорог?

И как старик, похожий на Бриана,

Тащился в деревенский кабачек?

Как это все и мелко и ничтожно

В предчувствии трагической зимы.

И так давно, что просто невозможно

Поверить в то, что это были мы.

Теперь, когда так грозно и жестоко,

Сквозь нежный синевеющий туман,

На нас — потерянных — летит с востока

Тяжелый вражеский аэроплан.

22-X-39

Шартр

ПАМЯТИ ЖЕРМЭН