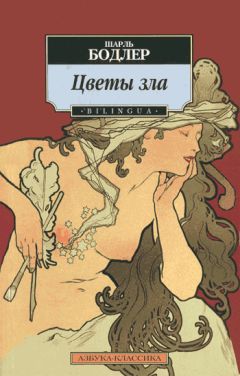

Шарль Бодлер - Цветы зла

В итоге, краткий отрезок времени (190–1909) вывалил на прилавки книготорговцев четыре более или менее полных перевода «Цветов зла». Лучше других, как всегда, раскупали тот, на котором стояло имя наиболее известного поэта, выступившего переводчиком: в данном случае это был Эллис, а книге предпосылалось предисловие не чье-нибудь — это было предисловия вождя символистов — Валерия Брюсова. Вот несколько слов из него, заметим, от 1908 года:

«Темами своих поэм Бодлер избрал „цветы зла“, но он остался бы самим собой, если бы написал „цветы добра“. Его внимание привлекало не зло само по себе, но Красота зла и Бесконечность зла». Перед нами отзывы на разные книги (все же за 1904–1908 годы), автор у которых один — Эллис, не просто «Лев Кобылинский», но, на самом деле — внебрачный сын педагога, владельца частной гимназии в Москве, Льва Ивановича Поливанова — и Варвары Петровны Кобылинской. В Поливановской гимназии в разное время учились и Брюсов, и Волошин, и Белый, и Шервинский, и Позняков, и будущий муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, а в одном классе с последними — будущий переводчик «полных „Цветов зла“ Вадим Шершеневич (последний по счету, 1940 г., хотя увидел он свет лишь у нас в „Водолее“ в 2007 году, отмечая столетие издания А. А. Панова — жаль, о самом переводчике нам почти ничего не известно). Однако учился будущий „Эллис“ не у отца, а в тоже изрядно престижной 7-й московской гимназии, по окончании которой в 1897 поступил на юридический факультет Московского университета; изучал экономику, считал себя марксистом, получил в 1902 диплом 1-й степени; кстати, это означает и сдачу экзаменов по французскому, латыни (очевидно — и немецкому языку).

Откуда такая перемена взглядов и вкусов и Брюсова (да и заметил ли ее кто-нибудь?) Разгадка, как обычно, обнаружилась на поверхности.

В восемьдесят пятом томе „Литературного наследства“ (М., „Наука“, 1976, во времена еще уверенной в своих силах советской власти, была опубликована статья К. М. Азадовского и Д. Д. Максимова, полная ценных и весьма нужных при исследовании различнейших предметов статья „Брюсов и „Весы“: К истории издания“, где наша загадка очень коротко перетает быть таковой: „Заметную роль в „Весах“ второго периода играл Эллис, однако он сблизился с журналом лишь в середине 1907 года“ (курсив мой — Е.В.).

Вот и разгадка: ни Адамович, ни Шершеневич в 1907 года в литературе роли еще не играли, книгу Эллиса 1908 года в руках едва ли и потом держали, иначе мы не читали бы сейчас такие откровения:

Георгий Адамович (1930): „…Есть, во-первых, перевод П.Я. <т. е. П. Якубовича Мельшина, напоминаю — Е.В> — перевод грубоватый и бесстильный, но довольно верно передающий страстно-страдальческий тон бодлеровской поэзии. <…> Есть, затем, перевод Эллиса, насколько помнится, не полный, более изысканный, чем перевод П. Я., но зато и более вялый“. („Последние новости“, 27 февраля 1930 г., Париж.). Мечты Адамовича о полном переводе Гумилева, видимо относились к области выдачи желаемого за действительное; Гумилев, похоже, планировал сделать „Цветы зла“ общими силами „Цеха поэтов“: в разных архивах и книгах мы находим то четыре перевода Гумилева, то два — Георгия Иванова, то один — самого Адамовича и т. д. Но как было не блеснуть красным словцом (цитирую ук. соч. Адамовича): „В архивах „Всемирной литературы“ должен храниться полный перевод стихов Бодлера — вероятно, лучший из всех. Не издан он только потому, что в какой-то правительственной комиссии было признано, что Бодлер не созвучен революции и выпуск книги несвоевремен“.

Советская власть, если смотреть с той стороны границы, виновна была не только в гибели миллионов, но и в неиздании Бодлера. „Широк русский человек, я бы сузил“, как писал Достоевский. Серийного убийцу вроде Чикатило непременно нужно еще и в подделке бюллетеня за три дня невыхода на работу обвинить. Не ищите смысла, мои соплеменники. Как было, так будет, и ничто от этого не рухнет.

Вадим Шершеневич (рукопись 1940 года, публикация 2007 года): „… Мне кажется позорным, что мы до сих пор не имеем „Цветов Зла“ на русском языке полностью, если не считать перевода Эллиса, сделанного с подстрочника, так как переводчик почти не знал французского языка“.<…> Как ни странно, но ближе всего понял Бодлера Якубович-Мельшин, сумевший за изображением грязи и мерзости рассмотреть душу поэта, не любующуюся этой мерзостью, а пугающуюся ею, бегущую от нее и взывающую к Идеалу.

Однако слабая поэтическая техника Якубовича превратила стилистически Бодлера в некую „надсониаду“, в послесловии Якубович был вынужден признать, что он прибавлял в своем переводе чуть ли не 30–40 % строк к каждому стихотворению Бодлера, отказался от многочисленных сонетов и зачастую печатал не перевод Бодлера, а подражание Бодлеру». Еще прежде этого Пассажа Шершеневич сообщает советскому читателю, что «отдельные переводы И. Анненского, В. Иванова и Бальмонта приукрашивали Бодлера мистикой и символическими красотами».

Странное что-то тут (с этой стороны границы) написано. Безусловно, «Предисловие» переводчика у Шершеневича было данью советской цензуре. Осуждая работы Вячеслава Иванова и Эллиса (оба идеально знали французский… но, похоже, статья Брюсова-Аврелия от 1904 года послужила источником информации: а вот не знает Эллис французского, с подстрочника лепит! Что за четыре год можно язык и выучить… — а вот нельзя!) Какая разница: Эллис в эмиграции, Вяч. Иванов тоже, да и Бальмонт там же (это Шершеневичу и теперь зачесть надо — он писал о тех, кому ничто не грозило, значит — не сочинил ни одного доноса. Даже имен уничтоженных советской властью в этих списках нет (Н. Гумилев, Б, Лившиц, В. Тардов). Его руки чисты… а перевод вышел лишь через 65 лет после его смерти.

О ранних переводах А. Панова и Арс. Альвинга Шершеневич, видимо, не знал. Он считал свой перевод «самым полным». Самым полным он не был — но и парижский перевод Адриана Ламбле, о котором ниже, был по полноте таким же. «Самые полные» переводы появились у нас в 2000-е годы, но не о них сейчас речь.

Среди четырех полных переводов Бодлера на русский язык затесался пятый. Шершеневич о нем, похоже, не знал, а вот Адамович знал совершенно точно. Ибо отрецензировал его довольно пространно в той самой, упомянутой выше, статье. В России этот перевод почти шестьдесят лет оставался неведом.

…В № 1 журнала «Москва» за 1986 год Иван Иванович Карабутенко опубликовал более чем сенсационную статью: «Цветаева и „Цветы зла“», где полумиллионным тиражом возвестил urbi et orbi о нахождении неизвестной книги Марины Цветаевой — «Цветы зла» в переводе Адриана Ламбле, Париж, 1929. Отчего это книга Цветаевой? Оттого, что Адриан Ламбле не мог быть никем, кроме Марины Цветаевой. Доказательства? Да ведь каждому известно, что император Адриан был любимым императором Марины Цветаевой, а кафе Ламблен в Париже (или не в Париже, но это не важно) было любимым кафе Марины Цветаевой (или не Марины и не Цветаевой, но это не важно) и именно там она переводила на русский язык Бодлера (или Лебедева-Кумача на французский, но уж это совсем не важно)… Словом, И. И. Карабутенко неоспоримо доказал, что Адриан Ламбле — это Марина Цветаева! Какие еще доказательства? Так вот же вам! Никакого француза по имени Адриан Ламбле не было, потому как быть его не могло никогда!

Какие бы бы то ни было доказательства после этого — избыточны.

Есть, понятно, и косвенные аргументы, но разве они нужны? Аргументы Карабутенко, наподобие совпадения рифмы в первой же строфе «лампы-эстампы» переводов Ламбле 1929 года и Цветаевой 1940 года («Плавание»), ни малейшей критики не выдерживают: оригинал сам «диктует» рифмы, а тут еще и рифменная пара просто взята у Бодлера. Еще одним важнейшим доказательством своей теории считает И. Карабутенко тот факт, что ни о каком Адриане Ламбле лично ему, И. Карабутенко, ничего не известно Об этом уже сказано, и нечего повторяться. Это, в конце-то концов, аргумент неопровержимый, господа!

А. Саакянц, ответившая на сочинение Карабутенко в № 6 «Вопросов литературы» за 1986 год (тираж, увы — лишь 15 тысяч экземпляров) убедительно доказала, основываясь на тех же цитатах из перевода Ламбле, а главным образом — на фактах биографии Цветаевой, что вся сенсация — мыльный пузырь (впрочем, Н. Попова в № 8 «Нового мира» за тот же год пламенно поддержала Карабутенко). Но…

А. Саакянц справедливо посмеялась над тем, что Карабутенко назвал принадлежащую ему книгу уникальной. Однако не зря ей пришлось пользоваться в своей статье лишь теми цитатами, которые милостиво привел в своем творении Карабутенко, цитировавший — видимо, на свой вкус — строки пободлеристей. Отчего-то она оставила без внимания поистине комичные совпадения текста Ламбле с неоконченным переводом В. Левика, выполненным в 60-е — 70-е годы (почему тогда Левик — не Ламбле?..) Ответ прост: специалисту по русской поэзии (не только одной А. Саакянц) традиционно, никогда нет ни малейшего дела до истории русского поэтического перевода.