Белла Ахмадулина - Сборник стихов

* * *

Бьют часы, возвестившие осень:

тяжелее, чем в прошлом году,

ударяется яблоко оземь —

столько раз, сколько яблок в саду.

Этой музыкой, внятной и важной,

кто твердит, что часы не стоят?

Совершает поступок отважный,

но как будто бездействует сад.

Все заметней в природе печальной

выраженье любви и родства,

словно ты — не свидетель случайный,

а виновник ее торжества.

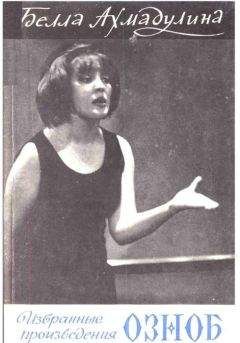

Снимок

Улыбкой юности и славы

чуть припугнув, но не отторгнув,

от лени или для забавы

так села, как велел фотограф.

Лишь в благоденствии и лете,

при вечном детстве небосвода,

клянется ей в Оспедалетти

апрель двенадцатого года.

Сложила на коленях руки,

глядит из кружевного нимба.

И тень ее грядущей муки

защелкнута ловушкой снимка.

С тем — через «ять» — сырым и нежным

апрелем слившись воедино,

как в янтаре окаменевшем,

она пребудет невредима.

И запоздалый соглядатай

застанет на исходе века

тот профиль нежно-угловатый,

вовек сохранный в сгустке света.

Какой покой в нарядной даме,

в чьем четком облике и лике

прочесть известие о даре

так просто, как названье книги.

Кто эту горестную мету,

оттиснутую без помарок,

и этот лоб, и челку эту

себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в ее портрете?

Пожмет плечами, как угодно!

и выведет: Оспедалетти.

Апрель двенадцатого года.

Как на земле свежо и рано!

Грядущий день, дай ей отсрочку!

Пускай она допишет: «Анна

Ахматова», — и капнет точку.

* * *

Опять сентябрь, как тьму времен назад,

и к вечеру мужает юный холод.

Я в таинствах подозреваю сад:

все кажется — там кто-то есть и ходит.

Мне не страшней, а только веселей,

что призраком населена округа.

Я в доброте моих осенних дней

ничьи шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль

списать в тетрадь — с последнею росою

траву и воздух, в зримую спираль

закрученный неистовой осою.

И вот еще: вниманье чьих очей,

воспринятое некогда луною,

проделало обратный путь лучей

и на земле увиделось со мною?

Любой, чье зренье вобрала луна,

свободен с обожаньем иль укором

иных людей, иные времена

оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе

так мучат нас ее пустые камни?

О, знаю я, кто пристальней, чем все,

ее посеребрил двумя зрачками!

Так я сижу, подслушиваю сад,

для вечности в окне оставив щелку.

И Пушкина неотвратимый взгляд

ночь напролет мне припекает щеку.

Это я…

Это я — в два часа пополудни

Повитухой добытый трофей.

Надо мною играют на лютне.

Мне щекотно от палочек фей.

Лишь расплыв золотистого цвета

понимает душа — это я

в знойный день довоенного лета

озираю красу бытия.

«Буря мглою…», и баюшки-баю,

я повадилась жить, но, увы, —

это я от войны погибаю

под угрюмым присмотром Уфы.

Как белеют зима и больница!

Замечаю, что не умерла.

В облаках неразборчивы лица

тех, кто умерли вместо меня.

С непригожим голубеньким ликом,

еле выпростав тело из мук,

это я в предвкушенье великом

слышу нечто, что меньше, чем звук.

Лишь потом оценю я привычку

слушать вечную, точно прибой,

безымянных вещей перекличку

с именующей вещи душой.

Это я — мой наряд фиолетов,

я надменна, юна и толста,

но к предсмертной улыбке поэтов

я уже приучила уста.

Словно дрожь между сердцем и сердцем,

есть меж словом и словом игра.

Дело лишь за бесхитростным средством

обвести ее вязью пера.

— Быть словам женихом и невестой! —

это я говорю и смеюсь.

Как священник в глуши деревенской,

я венчаю их тайный союз.

Вот зачем мимолетные феи

осыпали свой шепот и смех.

Лбом и певческим выгибом шеи,

о, как я не похожа на всех.

Я люблю эту мету несходства,

и, за дальней добычей спеша,

юной гончей мой почерк несется,

вот настиг — и озябла душа.

Это я проклинаю и плачу.

Пусть бумага пребудет бела.

Мне с небес диктовали задачу —

я ее разрешить не смогла.

Я измучила упряжью шею.

Как другие плетут письмена —

я не знаю, нет сил, не умею,

не могу, отпустите меня.

Это я — человек-невеличка,

всем, кто есть, прихожусь близнецом,

сплю, покуда идет электричка,

пав на сумку невзрачным лицом.

Мне не выпало лишней удачи,

слава богу, не выпало мне

быть заслуженней или богаче

всех соседей моих по земле.

Плоть от плоти сограждан усталых,

хорошо, что в их длинном строю

в магазинах, в кино, на вокзалах

я последнею в кассу стою —

позади паренька удалого

и старухи в пуховом платке,

слившись с ними, как слово и слово

на моем и на их языке.

* * *

Что за мгновенье! Родное дитя

дальше от сердца,

чем этот обычай:

красться к столу

сквозь чащобу житья,

зренье возжечь

и следить за добычей.

От неусыпной засады моей

не упасется ни то и ни это.

Пав неминуемой рысью

с ветвей,

вцепится слово

в загривок предмета.

Эй, в небесах!

Как ты любишь меня!

И, заточенный

в чернильную склянку,

образ вселенной глядит

из темна,

муча меня, как сокровище скрягу.

Так говорю я и знаю, что лгу.

Необитаема высь надо мною.

Гаснут два фосфорных пекла

во лбу.

Лютый младенец

кричит за стеною.

Спал, присосавшись

к сладчайшему сну,

ухом не вел, а почуял измену.

Все — лишь ему,

ничего — ремеслу,

быть по сему,

и перечить не смею.

Мне — только маленькой

гибели звук:

это чернил перезревшая влага

вышибла пробку.

Бессмысленный круг

букв нерожденных

приемлет бумага.

Властвуй, исчадие крови моей!

Если жива —

значит, я недалече.

Что же, не хуже других матерей

я — погубившая детище речи.

Чем я плачу за улыбку твою,

я любопытству людей

не отвечу.

Лишь содрогнусь

и глаза притворю,

если лицо мое

в зеркале встречу.

* * *

В той тоске, на какую способен

человек, озираясь с утра

в понедельник, зимою

спросонок,

в том же месте судьбы,

что вчера…

Он-то думал,

что некий гроссмейстер,

населивший пустой небосвод,

его спящую душу заметит

и спасительно двинет вперед.

Но сторонняя мощь

сновидений,

ход светил и раздор государств

не внесли никаких изменений

в череду его скудных мытарств.

Отхлебнув молока из бутылки,

он способствует этим тому,

что, болевшая ночью в затылке,

мысль нужды приливает к уму.

Так зачем над его колыбелью,

прежде матери, прежде отца,

оснащенный звездой

и свирелью,

кто-то был и касался лица?

Чиркнул быстрым ожогом

над бровью,

улыбнулся и скрылся вдали.

Прибежали на крик

к изголовью —

и почтительно прочь отошли.

В понедельник,

в потемках рассвета,

лбом уставясь в осколок стекла,

видит он, что алмазная мета

зажила и быльем поросла.

…В той великой,

с которою слада

не бывает, в тоске — на века,

я брела в направленье детсада

и дитя за собою влекла.

Розовело во мгле небосвода.

Возжигатель грядущего дня,

вождь метели,

зачинщик восхода,

что за дело тебе до меня?

Мне ответствовал

свет безмятежный

и указывал свет или смех,

что еще молодою и нежной

я ступлю на блистающий снег,

что вблизи, за углом поворота,

ждет меня несказанный удел.

Полыхнуло во лбу моем что-то,

и прохожий мне вслед поглядел.

Лермонтов и дитя