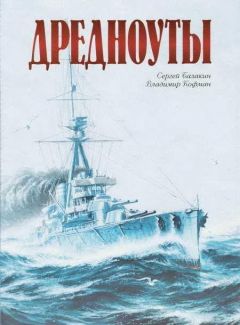

Сергей Балакин - ДРЕДНОУТЫ

Осенью 1933 года «Парижская коммуна» встала к стенке Севастопольского морского завода для модернизации, затянувшейся на долгие годы. Помимо комплекса работ, аналогичных выполненным на «Марате» и «Октябрине», на ней произвели и более серьезные усовершенствования. Так, толщину брони средней палубы довели до 75 мм, причем для этой цели использовали плиты, изготовленные еще до революции для линкора «Император Николай I». У орудий главного калибра наконец-то увеличили угол возвышения стволов – аж до 40 градусов; за счет некоторых усовершенствований немного повысилась и скорострельность (до 2- 2,2 выстр./мин). Дальность стрельбы 471-кг снарядом теперь составила 156 кабельтовых (29 км), в то время как у балтийских линкоров она равнялась 127 кбт (23,5 км). А облегченным 314-кг снарядом образца 1928 года «Парижанка» могла стрелять на 240 кбт (44,5км) – этот рекорд в нашем флоте так и остался не побитым.

Усилили и зенитную артиллерию: новые 76-мм пушки 34-К разместили на верхних ярусах носовой и кормовой надстроек. Разумеется, еще более развитые, чем на балтийцах, надстройки не только увеличили перегрузку, но и ухудшили остойчивость линкора. Но при этом не допускалось мысли, чтобы демонтировать, например, ненужные 120-мм пушки вместе с броней казематов. Предложение снять с боевого корабля пушку в те годы с легкостью могло быть оценено как вредительство…

В начале 1938 года «Парижская коммуна» вступила в строй, но через полтора года ее вновь ввели в док для завершения модернизации. Впервые в нашем флоте были смонтированы були (тогда их называли «блистеры»). Ширина корпуса при этом увеличилась до 32,5 м, а полное водоизмещение перевалило за 30 тыс. т. Скорость, соответственно, немного уменьшилась – до 21,5 узла.

В распоряжении японских адмиралов после Вашингтонской конференции осталось 9 «капитальных» кораблей – два сильнейших сверхдредноута типа «Нагато», четыре сильновооруженных, но неважно защищенных линкора типа «Исэ» и «Фусо» и три недостаточно бронированных линейных крейсера типа «Конго». И инженеры Страны восходящего солнца отнеслись к задаче модернизации своего флота чрезвычайно серьезно. Все старые корабли в течение последующих 15 лет прошли последовательно по две – три крупные модернизации, не считая многочисленных более мелких переделок. Первыми уже в 1924 году вошли в док новейшие «Нагато» и «Муцу». Их переднюю трубу «отогнули» назад – таким образом уменьшили задымление постов управления огнем. Тогда же на линкорах появились гидросамолеты. Массивная семиногая фок-мачта начала обрастать дополнительными мостиками и платформами – процесс, продолжавшийся в ходе всех модернизаций и постепенно превративший надстройки всех японских боевых кораблей в «пагоды». В 1936 году с лучших тогда линкоров Объединенного флота сняли пару 140-мм пушек, установив восемь 127-мм зениток. Всего через год «Нагато» и «Муцу» поставили на основную в их истории модернизацию, занявшую свыше двух лет. Наиболее существенными результатами стало усиление горизонтальной брони (над всеми жизненными частями она превысила 8 дюймов), увеличение угла возвышения орудий главного калибра, установка нового оборудования управления огнем и оснащение корпуса булями, увеличившими общую ширину почти до 35 м. В результате водоизмещение возросло настолько, что, несмотря на полную замену турбин и котлов, скорость уменьшилась до 25 узлов При этом пришлось удлинить корпус на целых 9 м, чтобы обеспечить оптимальное для такой скорости соотношение длины и ширины. Одновременно корабли лишились всех торпедных аппаратов, абсолютно бесполезных в эпоху боя на дальних дистанциях, а также красиво изогнутой передней трубы: дымоходы от новых, меньших по размерам котлов удалось вывести в единственную оставшуюся.

Линейный крейсер «Кирисима», Япония. 1915/1937 г.

Водоизмещение стандартное 32 000 т, полное 36 800 т Длина максимальная 221,9 м, ширина 31 м, осадка 9,7м. Мощность турбин установки 136 000 ж,; скорость 30,5уз. Броня: главный пояс 203мм (в оконечностях 102-7бмм), верхний пояс 203мм, казематы 152 мм, башни 229мм, барбеты 280мм, палубы до 140 мм, рубка 254мм. Вооружение: 8 356-мм и 14 152-мм орудий, 8127-мм зениток, 8 25-мм автоматов. Аналогичные характеристики имели после второй модернизации все 4 линейных крейсера типа «Конго».

Линкор "Фусо" в ходе модернизации, 1933 г.

Самые старые из оставленных в строю линкоров, «Фусо» и «Ямасиро», прошли свою капитальную перестройку в 1930-1935 годах. За пятилетний период из старых корпусов было выжато все, что можно, и даже более того. Установка булей увеличила ширину на 4 м; корпус в корме удлинили почти на 8 м, чтобы иметь возможность установить новые механизмы. Увеличившаяся почти в два раза мощность позволила сильно утяжеленным кораблям развить ход 24,7 узла и таким образом подтянуться до уровня «Нагато». Значительно усилилась броня палуб; главная артиллерия после увеличения углов возвышения могла стрелять на 17 миль. На «Фусо» и «Ямасиро» осталось всего по 14152-мм пушек, зато они получили стандартное для модернизированных единиц зенитное вооружение: восемь 127-мм зениток и шестнадцать 25-мм автоматов. Излишне говорить, что силуэт изменился до неузнаваемости. Передняя труба исчезла, а вместо стройной треногой фок- мачты образовалась высоченная «пагода».

Следующая пара, «Исэ» и «Хьюга», переоборудовалась в два приема. В 1926-1931 годах работы были, в основном, «косметическими». Хотя линкоры получили гидросамолеты и более совершенные системы управления огнем, они уже к середине 30-х не удовлетворяли новому стандарту – прежде всего, по скорости. Поэтому уже в конце 1934 года «Хьюга» вновь отправился в док, а в середине следующего года за ним последовал его систершип. Основные мотивы обширных работ в основном повторяли то, что было проделано с «Фусо»: установка булей, удлинение корпуса, усиление брони палуб, замена части средней артиллерии на зенитки и увеличения угла возвышения 356-мм орудий. Новые котлы и турбины позволили обновленным линкорам развить скорость свыше 25 узлов.

Тяжелее всего пришлось японцам с линейными крейсерами. Конечно, усиление их явно недостаточной 203-мм бортовой брони оказалось практически невозможным (проще было бы построить новый корабль, но как раз это и запрещалось по Вашингтонскому соглашению!), но все остальные «прорехи» заделывались последовательно и довольно успешно. Японии, единственной среди всех участников договора, удалось даже сохранить четвертый линейный крейсер «Хиэй», который подлежал разоружению и превращению в учебное судно. С него пришлось снять одну башню, всю среднюю артиллерию, большую часть котлов и всю бортовую броню! «Калека» имел скорость всего 18 узлов и, казалось, у него одно будущее – дорога на разделку. Однако его включили в план обширной модернизации, намеченной на конец 30-х годов. К этому времени три его систершипа – «Харуна» (1927), «Кирисима» (1929) и «Конго» (1930) – уже завершили первую серию работ. Их оборудовали противоторпедными булями, установили дополнительную палубную броню, увеличили угол возвышения орудий и снабдили гидросамолетами. Вместо 36 старых котлов установили 16 вполне современных, однако смешанное угольно-нефтяное отопление все еще оставалось. Окончательное решение проблем, связанных с энергетической установкой, отложили до второй, не менее обширной перестройки. Вновь первым в 1933 году на нее отправился «Харуна», а последним, после «Конго», стал «Хиэй», работы на котором завершились в начале 1940 года. На сей раз механизмы полностью заменили на новые: число котлов сократилось до 8 (11 на «Харуне»), а скорость превысила 30 узлов – линейные крейсера вновь стали самыми быстроходными среди японских «кораблей баталии». Значительные изменения претерпело вооружение. Ненужные торпедные аппараты исчезли, число 152-мм стволов сократилось до 14, зато появились стандартные восемь 127-мм зениток и 25-мм автоматы. В таком виде идеологические «дети» лорда Фишера стали очень опасными противниками для американских и британских тяжелых крейсеров, хотя их участие в боях с линкорами не предполагалось.

ЧЕРНЫЕ ДНИ «ВЛАДЫЧИЦЫ МОРЕЙ»

Первые два года Второй мировой войны для британского флота стали периодом суровых испытаний. «Владычица морей» несла тяжелые потери; трагической участи не миновали и линкоры.

Счет жертвам открыл «Ройял Оук»: 14 октября 1939 года его торпедировала проникшая в бухту Скапа-Флоу германская подводная лодка U-47 под командованием капитан-лейтенанта Г. Прина. В мае 1941-го англичан ждало новое потрясение.

Первый же серьезный морской бой «на равных» обернулся катастрофой: немецкому линкору «Бисмарк» понадобилось всего три залпа, чтобы гордость британского флота – линейный крейсер «Худ» – буквально превратился в пыль. Германский снаряд нашел «щель» в вобщем-то вполне солидной защите своего оппонента, вызвав детонацию боезапаса.