Владимир Некляев - Возвращение Веры

— Про ваше мужество. Про то, как мужественно вы перенесли войну, вынесли Чернобыль… И как сейчас, так же мужественно, стиснув зубы, переживаете диктатуру.

— Мужественно переживаем диктатуру?

— Я у вас не был. Она так написала.

Что ж, мужественно так мужественно…

Диктатуру так диктатуру…

— А в третьем репортаже?..

— О!.. — Следователь, что странно для шведа, в восторге от жены. Я тоже рад, что она у него есть, потому что это из–за нее, видимо, он такой разговорчивый. А я все гадал, почему он необязательные для следствия разговоры со мной ведет?..

Во всем есть причина.

Сердце без причины не останавливается.

— Это не репортаж был, фантастика! Ей премию за него дали… Жена моя… ее, кстати, Верой зовут…

— Как?..

Перед тем как назвать имя жены, следователь, мне показалось, слишком уж внимательно посмотрел мне в глаза, как будто ожидая, как я отреагирую…

— Да, Вера, — бросил следователь и не стал объяснять, почему его шведскую жену, как и мою белорусскою, зовут Верой.

— Она убеждена, что опасность для человечества — не СПИД и не терроризм, а общество потребления, которым сейчас является весь Запад. Она считает, что обществу потребления целиком соответствует философия христианства, поэтому надо менять общество и веру.

Я не понял:

— Какую веру?

— Христианскую, на которой общество потребления и воспитывалось. Свой духовный пик человечество прошло перед христианством, потом начался упадок, что почувствовали на Востоке, где создали новую мировую религию, но и она не решает проблему, потому что не понято главное: сегодня, чтобы идти вперед, надо бежать назад. А вам не нужно назад, вы и так там. В том смысле, что хоть у вас есть храмы, но по сути вы никакие не христиане, а, как древние греки с римлянами, язычники и общество потребления у вас не сформировалось. Цивилизация перегнала вас, как на стадионе, на круг, но с трибун кажется, что вы не последние, а первые, и Вера доказывает, что это не кажется, а так оно и есть. Что, став аутсайдерами, вы стали лидерами. И не надо лезть к вам с правами человека, со всей блестящей мишурой, придуманной обществом потребления для оправдания своего существования. Потому что это — как вешать на вашу языческую елку не конфеты, а фантики. Репортаж так и назывался: «Конфеты и фантики». Из него следовало, что не вам надо двигаться в Европу, а Европе к вам, к той человеческой сути и тем традициям, которые вы сохранили. Если, конечно, Европа не хочет, чтобы ее кровеносные сосуды забило холестерином, а хочет, чтобы в ней билось живое сердце и дух живой витал.

Вот как…

Жили и не знали про свое счастье.

За такое и у нас бы ей премию дали.

— А где живет ваша жена?..

«Случайно не в Минске?..» — хотел я спросить, только следователь как–то странно реагирует на мой вопрос: смотрит так, как будто сам не знает, где она живет.

— Тут… в Мальме… — тянет он, и у меня возникает подозрение, что с женой у него, как и у меня, проблемы. — У нее своя квартира, там кот у нее живет. Отдельно, потому что я не люблю котов.

Это правильно. Если бы у меня была своя жена, а у жены еще и своя квартира, то в ней жил бы кот. Отдельно, потому что я не люблю котов.

— Вы жену мою заинтересовали, она хочет написать про вас, — объясняет, наконец, следователь, к чему весь предыдущий разговор. — Просила спросить, не согласитесь ли вы?

Почему нет?.. Только адвокат предупредил, чтобы я без него — никому ни слова, поэтому мне нужно посоветоваться с адвокатом.

— Подкаблучник, — говорит про моего следователя мой адвокат. — Это проблема Швеции. Жена его, с которой он, между нами… — адвокат делает паузу и что–то не договаривает… — так она всегда странная была, а в последнее время совсем стала «левой», что тоже проблема. К тому же она ненормальная, а ее на королевские приемы приглашают. Недавно на свадьбе датского принца красовалась. Написала, что из шлейфа невесты можно было бы сотню платьев для голых африканок сшить. И все, больше ни слова. Принцесса прочитала, скандал… Так что пускай и про вас напишет, скандал не помешает.

Может, и не помешает…

Мне уже ничего помешать не может…

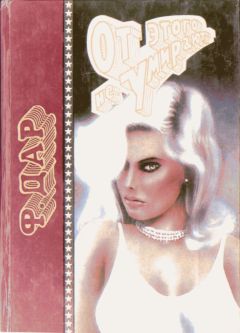

Следователь сказал, чтобы я включил телевизор после вечерних новостей, если хочу увидеть его жену, которую снова пригласили на королевскую свадьбу, откуда она будет вести репортаж.

Я включил…

Испанский кронпринц Фелипе женился на Летиции Ортис. Невеста, испанская тележурналистка, а теперь принцесса Астурийская, могла бы и сама провести репортаж. Тогда бы она не услышала то, что услышала. Что свадьба была — на всю Европу, и что со свадебного стола можно было бы накормить всех беженцев, сколько их есть в Европе… «Но есть с этого стола, который ломится от еды и питья в хрустале и золоте, будут не беженцы, не голодные дети, а изголодавшиеся и изжаждавшиеся Их Величества Король Испании Иоанн Карл I и Королева София, Их Королевские Высочества Августейшие Жених и Невеста, Инфанта Елена Испанская и Герцог де Луго, Ее Императорское Величество Глава Российского Императорского Дома Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна, Их Величества Королева Голландии Беатрикс, Королева Дании Маргарита II, Король Греции Константин II и Королева Анна — Мария, Король Бельгии Альберт II и Королева Паола, Король Швеции Карл XVI Густав и Королева Сильвия, Король Норвегии Харальд V и Королева Соня, Их Королевские Высочества Великий Герцог Люксембургский Генрих и Великая Герцогиня Мария — Тереза, Герцог Браганцский Дуарте…»

В кадре все засияло, камера плыла по белозубым улыбкам, по коронам, по блестящим эполетам, диадемам, по золотом вышитым поясам и лентам, была действительно королевская, торжественная и величественная, свадьба, а голос за кадром превратил ее неизвестно во что… В водевиль, в фарс, в анекдот…

Я представил, как шведам, которые хоть и спрашивают друг друга, надо ли им кормить короля с королевой, но все же любят их, такое слышать…

Голос за кадром был не просто знакомый. Родной. Казалось, он звучит дома. Доносится со Шведовой горы.

Женщину с этим голосом я не просто знал. Половину жизни я ею бредил — половину жизни ее любил…

На мгновение она появилась в кадре: «… и еще 1600 дармоедов со всей Европы, которых охраняют 20 000 полицейских…»

Вера?

Вера!

Вера…

Не очень похожая на белоруску, не здешняя, из–за чего побаивался ее и косился в ее сторону преподаватель истории Федор Михайлович Достоевский, который привел меня с Настой на Деды около Восточного кладбища, где меня, потравленного «черемухой», милиционеры, лупя, потащили в «воронок»… и Наста в сторону отворачивалась, чтобы ее не выгнали из института, а потом еще божилась, что никто не травил никого и не лупили, вот ведь она там была и вся целая… а Вера, совсем незнакомая, откуда–то из толпы людской как бросилась: «Вы что?! Вы куда его?!» — и отбила меня у милиционеров, чтобы потом потерять со мной лучшие свои годы, молодость, женское счастье, недоцелованные дни и недолюбленные ночи, выстоянные в пикетах и выбеганные в темных ветрах, на которых обескрыливалась, устав в бесконечном ожидании, ее душа, таяла и таяла, уступая место разочарованию ее надежда, глубже и темнее становились ямы отчаяния, куда, в конце концов, из–за меня и всех этих самых недоразвитых, как я, прыгнула она, остановив сердце и вскрыв вены… — и все это простить?.. не отомстить, не наказать, не убить за это никого?!

«Кто мне вернет мою жизнь?!»

Она была одета не так, как обычно, говорила по–шведски, но это была она — и этого не могло быть.

Я бросился к двери камеры: охранника!.. адвоката!.. следователя!.. доктора!.. Рожна!.. кого–нибудь…

Наверно, я так не хотел возвращаться в Беларусь убийцей, так хотел сумасшедшим остаться в Швеции, что на самом деле сошел с ума.

Две Веры

Не знаю, как так получалось, никто меня этому не учил и сама я не училась, но с детства я умела жить и в себе, и в других; поселяться в ком–то, чувствуя себя собой и тем, в ком поселилась. Рыбой в рыбе и водой в воде. Живой в живом и мертвой в мертвом. Хоть ничего мертвого нет, мы просто называем так то, что, как нам кажется, неживое.

Первым, в ком я поселилась, был жеребенок. Огненно–рыжий с белой звездой во лбу…

Стоял сухой, жаркий июль. Горело ржаное поле. Пожар стелился по ветру. Ветер закручивал языки огня то в одну сторону, то в другую, нес к меже и бросал себе самому за спину, переворачивал, с шумом и треском вздымался к нему, откуда падал и вставал стеной, в которой жеребенок не находил выхода, спасения, а оно было: через поле к реке, где можно было спастись, пролегла довольно глубокая канава, куда тракторами, когда поле пахали, свозили камни. Огненный жеребенок бросался во все стороны — и рыжий огонь со всех сторон бросался на жеребенка, который уже задыхался от дыма и жара. Мне не было и шести лет. Я не знала, как жеребенку помочь, но я так его спасти хотела, что представила, как сама перепрыгнула бы сейчас через ту полосу огня, которая отрезает путь к канаве… и из последних сил, задыхаясь от дыма и жары, ту полосу огня я перепрыгнула, пробежала, сбивая копытца на камнях, по канаве, бросилась в воду, стала жадно пить, пить, пить… и только тогда почувствовала, что я не только я, но еще и что–то другое… тот жеребенок, который чуть не погиб в огне.