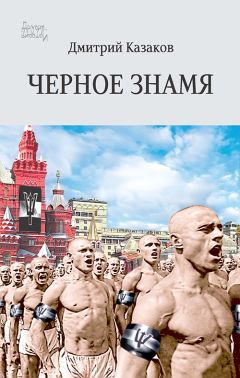

Dmitrii Kazakov - Черное знамя

Впереди этих парней ждет не только работа, а еще и лекции по политическому просвещению и истории, культурные вечера и все прочее, за что отвечает секция пропаганды «Евразийской молодежи».

Никто не оставит юные сердца и мозги без пригляда…

На мгновение Олега пронзило острое, точно копье, желание стать таким же молодым, беззаботным, искренне верящим в то, что впереди лежит только хорошее и светлое. Уехать куда угодно, работать до кровавых мозолей, спать в сырой палатке или грязном бараке, жрать суп из гнилой картошки и червивого мяса, слушать, засыпая, унылые наставления читающего с бумажки лектора, не понимающего, о чем он ведет речь… но только бы не здесь и не сейчас, не таким, какой он есть.

Он даже задохнулся на мгновение, сбился с шага… но нет, такому не бывать.

Олег отвернулся и пошел быстрее, насколько позволяла палка и боль в начавшей беспокоить ноге. Новые двери, и они выбрались на закрытый козырьком перрон, вдоль которого вытянулась исполинская гусеница состава – сипит и пыхтит паровоз, летят клубы дыма от его трубы, толпится народ у вагонов первого и второго класса.

- Нам туда, - и провожатый указал в сторону головы поезда, туда, куда обычно цепляют два «мягких» вагона.

- Вы к нам будете, ваше превосходительство? – спросил проводник ближнего к ним вагона, огромный и плечистый, с роскошными усищами, по виду – типичный унтер одного из старых гвардейских полков, если судить по рыжим волосам, то преображенец или московец.

- К вам, к вам, - отозвался провожатый Олега, протягивая билет.

- Второе купе, - объявил проводник, и поднес руку к фуражке, на тулье которой красовалась кокарда: герб имперских железных дорог, а под ним крошечный, но очень искусно сделанный флаг – черная подложка, золотая окантовка, и вилочка трезубца, падающий на врага кречет.

«Опричник» с чемоданом полез по ступенькам.

- Давайте, помогу, - проводник протянул громадную ручищу. – Вот, палочку вот сюда… Пострадали в бою, я вижу?

Вопрос он произнес заговорщицким шепотом.

- Да, наверное, - ответил Олег.

Люди, снарядившие и заложившие ту бомбу – враги империи, выходит, что он пострадал от рук противника, того, кто с оружием в руках сражается против евразийского отечества, и можно сказать, что в бою, и неважно, что сам никогда не держал в руках другого оружия, кроме карандаша и блокнота.

- Вот и я тоже, - сказал проводник. – В четырнадцатом году, в октябре у Ивангорода, хех. Потом еще в шестнадцатом под Киевом.

Ну точно, Преображенский полк, и наверняка первая, «царева» рота.

В вагоне оказалось тепло и сухо, ноздри пощекотали запахи свежего белья и тройного одеколона. Провожатый не без лихости откозырял на прощание и зашагал к выходу, так что Олег остался в купе один.

Да, так роскошно он давно не ездил.

Занавески на окне, прикроватный столик, по другую сторону от него глубокое кресло, а на диване можно улечься вдвоем, шкаф для одежды, видны плечики, лежащая на полке щетка, баночка с ваксой… и тут же рядом раковина с закрепленным над ней зеркалом, на полке стакан, кусочек мыла в упаковке.

Олег покачал головой и принялся снимать плащ.

Ровно в двадцать три сорок пять донесся гудок, вагон качнуло, и перрон за окном начал уплывать назад. Поезд выбрался из-под навеса, и по стеклу зазмеились струи воды, сверху донесся дробный рокот лупившего по крыше дождя.

В дверь стукнули, но вместо ожидаемого проводника в купе заглянул некто лысый и высокий, в бордовом халате.

- Олег Николаевич, добрый вечер, - сказал он. – Прошу, пойдемте ко мне, посидим.

Кириченко, тысячник Народной дружины, полковник ОКЖ!

Да, без мундира его и не узнать, разве что по глазам, бледно-голубым, будто светящимся изнутри, да еще по обручальному колечку с фиолетовым камнем, что запомнилось еще в кабинете Голубова.

- Хм, ну я даже не знаю… - протянул Олег.

Участвовать в вагонных посиделках не хотелось, куда с большим удовольствием он бы лег спать. Но стоит ли портить отношения с человеком, с которым придется какое-то время работать, с тем, кто будет тобой командовать и следить за тобой, контролировать каждый твой шаг?

- Не смущайтесь, оно того не стоит, - Кириченко улыбнулся, вроде бы искренне, но глаза его остались серьезными. – С проводником я договорился, чай он ко мне принесет, ну а все остальное у меня с собой, не пожалеете.

- Ну ладно, - сдался Олег.

«Опричник» занимал соседнее купе, точно такое же, как у Одинцова.

- Прошу, прошу, - Кириченко жестом фокусника извлек из стоящего у стола портфеля бутылку коньяка, заграничного, даже на вид дорогого. – Из Парижа привезено в прошлом году, этот сосуд греха мне подарил наш бывший представитель при французской ставке ВГК генерал граф Игнатьев …

Олег опустился в кресло, взял бокал, осторожно понюхал коричневую маслянистую жидкость.

- На брудершафт не будем, по мужицки это, но на «ты» перейти предлагаю… Борис, - объявил Кириченко.

Пути назад не было, и Олег сначала выпил коньяк, и вправду очень хороший, ароматный и словно горячий, а затем, находясь в легком ошеломлении, пожал протянутую ему костистую ладонь… руку «опричника».

В купе заглянул проводник, уже без плаща и без фуражки, но в роскошном голубом мундире с золотым шитьем, притащил на подносе два стакана чая в серебряных подстаканниках.

- Давай-ка, братец, организуй нам все по высшему разряду, лимон там, тарелки, ножи, - обратился к нему Кириченко. – Закуски с собой моя любезная Юлия Николаевна собрала достаточно, не пожадничала, не пожадничала.

Странно было даже думать, что у человека, носящего черный мундир НД, может быть жена, что он в состоянии проявлять какие-то человеческие чувства, называть ее ласкательным прозвищем, даже целовать…

- Такого коньяка в империи сейчас, увы, не достать, мы с Францией теперь недруги. Подождем, что будет с первого числа, когда карточки начнут действовать, - продолжал болтать Кириченко, наливая по второй. – Эх, придется нам выпивать только в праздники, и то – водку. Будем здоровы.

Олег сделал добрый глоток и откинулся в кресле.

В купе было тепло, в желудке словно шуровала печка, но внутренний холод не уходил, что-то замерзшее не желало таять, не поддавалось внешнему уюту, алкоголю и дружеской, хотя бы внешне, беседе. Ледяные грани застывшего где-то в недрах души кристалла напоминали о себе, заставляли неловко ежиться.

- Зачем их вообще ввели, непонятно, - сказал он, чтобы хоть как-то поддержать беседу. – Неужели в стране плохо с продовольствием?

- О, тут все несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд, - Кириченко покачал головой. – Точных данных у меня нет, но думаю, что голод нам не грозит, и ведь нормирование нужно вводить заранее, еще до того, как возникнут проблемы. Уверен, что это только разминка, начало, возможность для населения привыкнуть к тому, что не все можно купить свободно. Затем, где-то через полгода введут новые карточки, на этот раз на такие продукты, которые нужны каждый день, с одной стороны, а с другой – могут храниться долгое время, пусть даже в виде сырья, на хлеб, на мясо.

- Хм, но какой в этом смысл?

- Война будет победоносной, но вне всякого сомнения – долгой, - сказал Кириченко очень серьезно. – Нам придется напрячь все силы, чтобы сокрушить романо-германский мир, считающий себя мерилом культуры и прогресса, возымевший претензию на то, что он есть концептуальное целое, высшая категория, вершина земной цивилизации, и объявивший всех, на него непохожих, в том числе и нас – варварами.

Ничего себе, выходит, что в «опричнине» держат не только тупых фанатиков, верящих в то, что враг окажется быстро сокрушен, что через полгода сапоги евразийских воинов будут топтать улицы Парижа и Лондона, Дели и Токио.

Вновь появился проводник, и на этот раз его поднос оказался заполнен от края до края – блюдце с нарезанным лимоном, тарелки, ножи, вилки, и даже графин с багровой жидкостью.

- Морс, - объяснил усач. – На здоровьице, ваши превосходительства.

- Сброшенное нами романо-германское иго, длившееся с Петра до революции шестнадцатого года, что несло лишь отчуждение, карикатуру, вырождение, неуклюжую имитацию западных социальных и религиозных институтов… - продолжал вещать Кириченко, когда проводник, получив свой рубль, с довольной ухмылкой удалился.

А это уже цитата.

Из «Наследия Чингисхана» Николая Трубецкого, если брать юбилейное, посвященное сорокапятилетию автора роскошное издание в переплете из натуральной кожи, то тридцать третья страница, первый абзац сверху…

Мало кто знает, что над текстом слегка потрудились «редакторы» из министерства мировоззрения, и что заслуженный основатель евразийства был в ярости, когда все вскрылось. Только вот слушать его никто особенно не стал, книга разошлась по библиотекам, а Штилер сказал пробившемуся к нему на прием юбиляру – «ну вы же понимаете, дорогой наставник, что это исключительно для пользы нашего народа и нашей идеи?».