Низами Гянджеви - Хосров и Ширин

Как птица трепеща, свой плен покинуть радо,

Взялась его лечить, но лишь сумела сеть,

Рассыпав зерна слов, вновь на него надеть.

«О мастер опытный, — услышал он от Сладкой, —

Ты разрешенною обрадуешь загадкой.

Желание мое, о мастер, таково,

Чтоб услужили мне твой ум и мастерство.

Ты, зная мудрый труд и замыслами смелый,

Сей заверши дворец своей рукой умелой.

Ведь стадо — далеко, а в молоке — нужда,

Дай талисман, чтоб нам иметь его всегда.

Меж стадом и дворцом в фарсанга два преграда:

Уступы скал, и в них проток устроить надо,

Чтоб пастухи в него вливали молоко,

Чтоб мы сказать могли: достали молоко»,

И, сладкоречия журчанию внимая,

Впал в немощность Ферхад, речей не понимая.

В свой жадный слух вбирать еще он маг слова,

Но что в них значилось, не знала голова.

Хотел заговорить — да нет! — умолк он сразу.

Он перст беспомощно прикладывает к глазу.

Он вопрошает слуг: «Что приключилось тут?

Я пьян, а пьяные как ощупью бредут.

Что говорила мне, мне говорите снова,

Что просит у меня, о том просите снова».

И слуги речь Ширин пересказали вновь,

По приказанию слова связали вновь.

Когда постиг Ферхад красавицы веленье,

Его запечатлел в душе он во мгновенье.

И в, мыслях приступил он к сложному труду,

Подумав: «Тонкое решение найду».

Он вышел, сжав кирку, за ремесло он снова

Взялся; служить любви рука его готова.

Так яростно дробил он мускулы земли,

Что скалы воском стать от рук его могли.

Был каждый взмах кирки, когда ломал он камень,

Достоин тех камней, чей драгоценный пламень.

Он рассекал гранит киркою, чтоб русло,

Что он вытесывал, меж кряжами прошло.

Лишь месяц миновал, — и путь, киркой пробитый,

Вместить бы смог поток в разъятые граниты.

От пастбища овец до замковых ворот

Он камни разместил, укладывая ход.

И так он все свершил, что водоемы рая

Пред ним простерлись бы, ступни его лобзая.

Так слитно ялитамн он выложил проток,

Что между плитами не лег бы волосок.

Ложбиной, созданной рукой творца умелой,

Сумели струи течь, гонимы дланью смелей.

Пусть кажется порой: безмерного труда

Рука преодолеть не сможет никогда.

Но сто булатных гор, воздвигнутых от века,

Сумеют разметать ладони человека.

Где то, чего б не смял всесильный род людской?!

Лишь смерти не сразить невечною рукой.

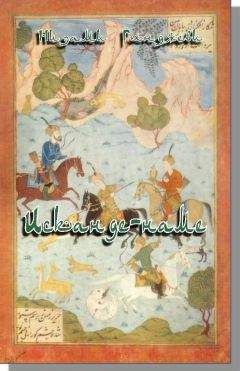

Приезд Ширин к месту работ Ферхада

И вот возникло то, что людям незнакомо:

Стекает молоко в пределы водоема.

И мастером Луне известие дано:

Водохранилище им сооружено.

И гурия, прибыв, всему дивясь глубоко,

Вкруг водоема шла, прошла и вдоль протока.

Ей мнилось: водоем и новое русло

Здесь только божество расположить могло.

Не дело смертного водоразделы рая,

Где бродят гурии, у млечных рек играя!

Услышал от Ширин хваление Ферхад:

«Да будешь промыслу божественному рад!»

И счастлив он, призыв от луноликой слыша.

И был посажен он всех приближенных выше.

«Мне нечем наградить такое мастерство.

Тут и помощникам не сыщешь ничего».

У дивной меж камней, и в полумраке ясных,

В ушах светились две жемчужины прекрасных.

И каждая красой венцу была равна.

Дань города была — жемчужинам цена.

И серьги сняв, Ширин с пьянящею мольбою

Сказала: «О, прими! Продай ценой любою.

Когда смогу добыть я лучшее — ценой

Достойной оплачу все то, что предо мной».

Жемчужины приняв, их восхвалив, — проворно

Ферхад к ногам Ширин бросает эти зерна.

И устремился он, смиряя горе, в степь.

Слезами заливал он, словно море, степь.

Нет! Страстью не затмит он созданного дела!

Он ждал, чтоб даль его забвением одела.

Плач Ферхада от любви к Ширин

Лишь сердцем к образу он Сладостной приник, —

Из сердца глубины любовь исторгла крик.

И вмиг все дни его мучительными стали.

И руки крепкие как бы навек устали.

И от людей бежать пришла ему пора.

Он падал, как больной, поднявшийся с одра.

В смятенье мчался он в ущелия и в степи.

И с ним врывался стон в ущелия и в степи.

Он, стройный кипарис, поникшей розой стал,

Как роза, в ста местах рубаху он порвал.

Рвя тернии с пути, он сгорбился. Несчастный

Шипы из ног своих вытаскивал всечасно.

Что нужды, что полу рвут терны, что от плеч,

Быть может, голову ему отторгнет меч.

Обуреваемый неудержимой страстью,

Он нетерпения охвачен был напастью.

Вокруг него нисар пурпуровый возник:

В тюльпанов заросли он обращал свой лик.

Рыданьем в воздухе свои он ставил мрежи.

Разбили небосвод и стон его, и скрежет.

Застигнутый огнем, рассудок изнемог,

Из сердца взвившийся огонь его обжег.

Сто смертоносных ран горят в груди Ферхада,

И дерзкая душа идти на гибель рада.

Для мук и бедствия он как бы стал метой.

Где грань страдания? Не сыщешь грани той.

Людей он избегал в краю сердечной смуты,

Как бы железа — див иль словно ведьма — руты.

Он рад беде, хоть взят печалью за полу:

Рад запустенью клад, забившийся во мглу.

Страдал он, снадобья от ярых мук не зная,

Как разомкнуть навек страданий круг, не зная.

И страстотерпец был безмерно одинок.

Был мир его друзей и спутников далек.

Страсть, сжав его в руках, в него впивалась взглядом.

И забывал Ферхад, что связан он с Ферхадом.

Он чашу бед своих направил бы к Ширин.

Да кто б отнес ее к Прекрасной? Он один.

И прячась и смущен хмельной любви загадкой,

Слова сладчайшие слагает он о Сладкой.

И, сердцеогненный и опьяненный, мнит,

Что сердце каждого подобный жар таит.

Тот, чей замучен дух пыланьем, полагает,

Что вся подлунная в пыланьях полыхает.

Лишь имя Сладостной всплывет в его мечтах, —

Упав, стократно он земной целует прах.

К ней обращая лик, не ведая надежды,

Он душу разрывал, как рвут свои одежды.

Как неуемный конь, Ферхад снует вокруг,

И каждый дикий зверь для страждущего — друг.

Из шири, из силка для всех с пронзенным сердцем,

Шли звери, чтобы грусть делить со страстотерпцем.

Зверь землю подметал, другой — страдальцу смог

Для сна постлать траву, иной лежал у ног.

Ферхад с газелями делил уединенье,

А то с онаграми текли его мгновенья.

Он лани видел плач, свои с ней слезы слив.

Порой расчесывал он космы львиных грив.

Он жизни не берег, он был пресыщен миром,

Несчастье вкруг него тугим крутилось виром.

И радость, что могла б томление спугнуть,

Он гневно прогонял, храня свой скорбный путь.

И к горю, дружному с его стремленьем страстным,

Спешил он, как спешат, скача с конем запасным.

Он лика своего слезами мыл сафьян.

Он мнил: Сухейля свет глазам печальным дан.

Не спал он, хоть и вся спала вокруг природа.

Ведь если друга ждут, не преграждают входа.

Душа отвергла кладь, что называлась «я».

Он жил, чужую кладь в дому своем тая.

Он сбросить навсегда свое хотел бы тело,

И в теле друга быть — душа его хотела.

Но в клетке сломанной уж места птице нет.

Царь вышел воевать, огней в столице нет.

Так волю с волею иной связал он туго,

Что отличить не мог двух слитых друг от друга.

Он, встретив пламень злой иль благодатный свет,

Лишь видел череду благих иль злых примет.

Вес образы вокруг он видел, как задачу,

И в них искал примет, вещающих удачу.

Но каждый любящий отвергнет знак дурной

Иль предназначит зло он для души иной.

И образ, будь он плох иль будь он сладок небу,

Пригодным сделает себе он на потребу.

Он к замку подходил в неделю только раз,

От замка Сладостной не отрывая глаз.