Коллектив авторов - Замечательное шестидесятилетие. Ко дню рождения Андрея Немзера. Том 1

Baldensperger 1920 — Baldensperger F. Goethe en France. 2me éd., revue. Paris, 1920.

Bibliothèque Universelle 1776 – Bibliotheque Universelle des Romans, ouvrage périodique… Paris, 1776. Т. VIII (Novembre – Decembre).

Goethe Œuvres 1821—1825 – Oeuvres dramatiques de J. W. Goethe traduites de l’Allemand [par P. A. Stapfer fils, Savagnac et Margueré], précédées d’une notice biographique et littéraire sur Goethe. Paris, 1821—1825. 1821. Т. 3; 1822. Т. 2; 1823. T. 4; 1825 [1826]. T. 1.

Goethe. Faust 1823 – Goethe J. W. Faust / Trad. par L.-C. de Saint-Aulaire // Chefs-d’œuvre des théâtres étrangers. Paris, 1823. Livraison 25. T. 1.

Keil 1987 – Keil R.-D. Faust und Onegin // Zeitschrift für Kulturaustausch. 1987. Jg. 37. H. 1. S. 55—59.

Klinger 1789 – Klinger F. M. Les aventures du docteur Faust et sa Descente aux Enfers / Trad. de l’Allemand. Amsterdam, 1798.

Stapfer 1825 – [Stapfer A.] Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe // Oeuvres dramatiques de J. W. Goethe. Paris, 1825. T. 1. P. 1—184.

Мария Боровикова

Тартуский университет, Эстония

Встречи Марины Цветаевой и Вячеслава Иванова

Марина Цветаева заявляла, что с Вячеславом Ивановым у нее была «всего одна беседа за жизнь», и решительно открещивалась от попыток увидеть в ее стихах следы влияния ивановской поэзии20. По крайней мере первое из этих утверждений – явное преувеличение: только в записях самой Цветаевой мы находим описание трех ее встреч с В. И. Ивановым. Первая произошла в 1915 г.21 и запомнилась всем участникам дерзостью молодой поэтессы, отчитавшей метра в ответ на его критику22. Две других относятся к весне 1920 года: подробные записи о них появились в записных книжках Цветаевой с промежутком в несколько дней – 14 и 19 мая. Повод для первой – юбилей К. Бальмонта, на котором Вяч. Иванов23 выступил с приветственной речью, для второй – неожиданный24 визит Иванова – признанного метра – к Цветаевой в Борисоглебской переулок. Это удивительное событие, поразившее хозяйку «до задыхания» [Записные книжки: 166] и подробно описанное в записной книжке, не имело каких-либо видимых результатов: разговоры Иванова о возможной литературной работе, способной принести Цветаевой заработок, наткнулись на показную цветаевскую беззаботность и не превратились в реальные планы, а сама встреча не переросла ни в дружеские, ни в творческие отношения между поэтами. Однако одно важное продолжение она все-таки имела: после визита, опечаленная известием о решении Иванова уехать за границу, Цветаева пишет ему два письма, необычность которых заметна даже на фоне стилистически очень разнородных и в целом ориентированных на эксперимент записных книжек Цветаевой25. Отдельные части этих писем представляют собой квинтэссенцию и ивановских идей, и ивановской лексики:

«С Вами мне хочется вглубь, in die Nacht hinein, вглубь Ночи, вглубь Вас. Это самое точное определение. – Перпендикуляр, опущенный в бесконечность. Отсюда такое задыхание. Я знаю, что чем глубже – тем лучше, чем темнее – тем светлее, через Ночь – в День, я знаю, что ничего бы не испугалась, пошла Бы с Вами и за Вами – в слепую.

[Примечательно, что сразу вслед за этим пассажем – в скобках, как ремарка или реплика в сторону – следует своего рода извинение за излишнюю прямолинейность этого опыта по присвоению чужого языка – М.Б]:

(Заметили ли Вы, что нам всегда! всегда! всю жизнь! – приходится выслушивать одно и то же! – теми же словами! – от самых разных встречных и спутников! – И как это слушаешь, чуть улыбаясь, даже слово наперед зная!)» [Там же: 180]. Повторение чужих слов вызывает смущение, которое прорывается уже собственным цветаевским эмфатическим синтаксисом (заметим, что в первом процитированном нами фрагменте не встречается ни одного восклицательного знака).

Однако эти письма – не только опыт усвоения чужого для Цветаевой языка, но и жанрово-стилистический эксперимент: часть посланий представляет собой развернутое объяснение в любви к Иванову – первый опыт хорошо известных по более позднему цветаевскому эпистолярию любовно-восторженных писем:

«Вы для меня такое счастье и такое горе – Ваш отъезд! <…> Вы же не можете не понимать, что мне нужны только Вы! <…> я знаю, что ничего бы не испугалась, пошла Бы с Вами и за Вами – в слепую. <…> Но Вы уедете! уедете! уедете! <…> Шлю Вам привет – кладу Вам – по собачьи – голову в колени. – Не сердитесь! Я не буду Вам надоедать, я Вас слишком люблю» [Там же] и т. д. Заметим, что эта приподнятая эмоциональность явно надумана (при всей лестности для Цветаевой внимания со стороны метра и даже возможной очарованности его личностью и интеллектом, вряд ли речь здесь может идти о серьезном романтическом чувстве): это целиком сконструированная коллизия, мотивация для стилистического эксперимента.

При этом восторженная эмоциональность любовных высказываний в это время уже не является чем-то принципиально новым для стиля Цветаевой – элементы такой речи инкорпорированы во фрагменты дневниковых записей, но они имеют принципиально другую жанровую установку – это разрозненные реплики в постоянно возобновляющемся внутреннем диалоге с воображаемым собеседником (стиль ее записных книжек, сформировавшийся под непосредственным влиянием прозы В. В. Розанова26), оставаясь внутри дневниковой лирической прозы, однако в посланиях Иванову происходит экспансия этого стиля в эпистолярий. При этом образец писем такого рода был давно и хорошо известен Цветаевой: это «Переписка Гете с ребенком» Беттины фон Арним27, с которой она неоднократно сравнивает себя в записных книжках этого периода. Возникновение в поле ее творческого зрения Вячеслава Иванова могло сыграть роль своеобразного катализатора. И дело не только в том, что «гетеанство» Вяч. Иванова было широко известно, но также в том, что Ивановым однажды уже была исполнена роль «Гете» при Беттине – Майе Кювилье, которая выстраивает свою переписку с Ивановым по литературной модели, о чем Цветаевой было хорошо известно28.

Кажется крайне показательным, что в первом письме Иванову появляется и написанное по-немецки слово «Kind» – часть выражения «Das fremde Kind», «чудесное дитя» (Цветаева имеет в виду название и персонажа сазки Гофмана). Несмотря на то, что в письме эпитет обращен к Бальмонту, он, конечно, проецируется и на автора послания – это понятие является важнейшей частью ее автомифа нач. 1920-х гг., что осознавала и Цветаева, и ее корреспонденты.

Образ Беттины также усматривается и в цикле из трех стихотворений, посвященном Вяч. Иванову и написанном в апреле того же года. Цикл в целом развивает тему отношений учителя-старца и его молодой ученицы, сложно проецируемых на ряд библейских сюжетов. Однако поза лирической героини в третьем стихотворении цикла: «На малиновой скамеечке у подножья твоего» (вместе с темой детскости, ср.: «Не любовницей – любимицей») отсылает к эпизоду из биографии Беттины Брентано, описанному А. К. Герцык в ее статье «История одной дружбы» [Герцык] – одном из ключевых текстов для восприятия образа Беттины фон Арним кругом Цветаевой29 (Беттина ищет утешения на скамеечке у ног матери Гете). Впоследствии Цветаева расширила этот образ, и выражение «Беттина на скамеечке» стало универсальной формулой возвышающей любви30.

Обращает на себя внимание обилие совпадений между текстом этого стихотворения и одним из писем к Иванову:

Эти совпадения важны не как пример автоцитирования – для этого они слишком общие, но как показатель того, что чувства привязанности и любви в обоих разножанровых текстах выражаются в одной и той же форме. При этом особого внимания заслуживает то, что цикл написан на месяц раньше, чем произошла описываемая в записных книжках встреча между поэтами. Это свидетельствует о том, что не цикл написан по материалам дневниковой прозы, а наоборот: для своего экспериментального письма Цветаева заимствует заранее готовый, сформированный лирический сюжет и его эмоциональное наполнение.

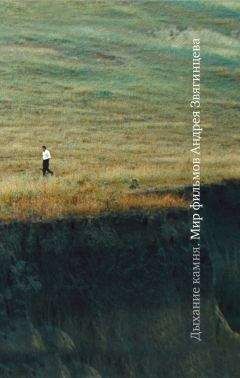

Как отмечалось, в промежутке между стихами и письмами, обращенными к вяч. Иванову, Цветаева пишет еще один текст, в котором упоминается Иванов – запись об юбилейном вечере К. Бальмонта. Крайне показательно, что описание Иванова дано в этом тексте крайне иронично31: « <…> рядом с говорящим Вячеславом, почти прильнув к нему – какой-то грязный 15-летний оболтус, у которого непрестанно течет из носу. Чувствую, что вся зала принимает его за сына Вячеслава. («Бедный поэт!» – «Да, дети великих отцов…» – «Хоть бы ему носовой платок завел…» – «Впрочем – поэт, – не замечает!..») – А еще больше чувствую, что этого именно и боится Вячеслав – и не могу – давлюсь от смеха – вгрызаюсь в платок…» [Записные книжки: 147—148]. Кроме того, в этом тексте Цветаева сравнивает Иванова с магистром Тинте (персонажем уже упоминавшейся сказки Гофмана «Чудесное дитя»): отвратительным паукообразным существом с четырехугольной головой32. Образ этого персонажа мало похож на романтизированный портрет Иванова, написанный Цветаевой всего несколькими днями позже и удивительно напоминающий картину Каспара Давида Фридриха «Путник над морем тумана» – своего рода «декларацию» романтизма в живописи: