Галина Ракитская - Основные труды. Том 2. Идеология последовательного (революционного) гуманизма. Теория общества и хозяйства

Продукт первой промышленной революции – фабрично-машинное производство – постоянно питает тенденцию технико-технологического деспотизма по отношению к трудящемуся, тенденцию его формирования как частичного, односторонне развитого работника, по выражению К.Маркса, “придатка машины”, “неполного человека”. Однако такой характер воздействия технологии на работника может быть в значительной мере компенсирован путем расширения сферы его активности в самом производственном процессе – за счёт вовлечения работников в процессы управления производством и трудом. Участие в управлении не только гармонизирует жизнедеятельность работников, но является и одним из необходимых элементов социального механизма, позволяющего направить научно-технический прогресс на гуманизацию процесса труда и общественной жизни в целом.

Современная научно-техническая революция и, особенно, достижения последнего десятилетия XX века – очередная ступень в расширении социальной вариантности общественного развития. Но НТР вносит в этот процесс и принципиальную перемену.

С одной стороны, НТР создаёт столь богатые и разнообразные возможности технико-технологических решений, что поднимает на качественно новую ступень свободу общества в формировании, в сознательном развитии производительных сил.

Но, с другой стороны, НТР, давая новые ресурсы развития общества и огромные возможности роста производительности труда, вовсе не обеспечивает автоматически (как не обеспечивала автоматически и первая промышленная революция) гуманистический характер прогресса производительных сил. НТР, напротив, впервые вплотную подвела человечество к судьбоносному для него выбору. К выбору социального типа материально-производственной основы общества из двух кардинально противоположных типов.

Один из этих типов (один из вариантов развития) – материально-производственная база, обеспечивающая участие всех людей в общественно полезном труде, гармонично развивающем личность. Такая социальная направленность производственно-технологического прогресса позволила бы в конечном счёте обеспечить возможность свободного выявления, реализации и развития способностей и наклонностей каждого и всех членов общества в процессе активной социально значимой жизнедеятельности[107].

Другой тип (другой вариант развития) – материально-производственная база, оттесняющая большую часть человечества от участия в формировании средств и условий общественного развития, в их использовании для дальнейшего прогресса созидательной разумной деятельности на Земле и за ее пределами, в Космосе. В этом варианте большая часть человечества “исключается” из общества, выбрасывается в социальную резервацию с суррогатными, человекоподобными (виртуальными, как теперь говорят) формами жизнедеятельности – формами, имитирующими интеллектуально-творческую, социально-политическую и даже сексуальную активность.

Одна из прогнозируемых тенденций второго варианта развития – переход авангардной, целезадающей роли в прогрессе разумной деятельности на Земле к сообществу искусственно созданных существ (очередному изданию биороботов).

Научные и технические ресурсы и того, и другого варианта сегодня практически неограничены. Но выбор первого из них затруднен специфическими для конца XX века социальными следствиями предыдущего развития. Эксплуататорские слои современного мира объективно не на стороне этого варианта. Но специфическая причина – та, что социальная резервация уже реально существует как фактор, противодействующий гуманизации производства и общества. Социальная резервация – это и массовая культура, и потребительская система ценностей, и стандартизация личности.

Во втором варианте вполне могут быть решены такие проблемы, как преодоление бедности, болезней, производственно-технической отсталости тех или регионов и т. п. Но решены так, что социальная резервация становится “нормальным” социальным институтом, закрепляется как форма жизнедеятельности большинства.

К концу XX века возможность разнонаправленного дальнейшего развития производительных сил, отражающая противоречивость интересов различных классов и социальных групп, осознана настолько, что предметом специальных исследований стала так называемая проблема возрождения варварства на современной технической основе. Именно поэтому в современном марксистском обществоведении акцентируется проблема социальной направленности научно-технического прогресса, выбора общественной формы осуществления НТР. Акцентируется в связи с этим и проблема создания социально-хозяйственных механизмов, обеспечивающих гуманистическую направленность развития производства, необходимость отказа от иных вариантов, каковы бы при этом ни были сугубо экономические выгоды от их реализации, а точнее – независимо от степени их соответствия тем (по сути своей обособленным, локальным) экономическим интересам, которые адекватно выражаются с помощью присущего товарно-денежному механизму количественно-ценностного способа соизмерения разнокачественных явлений.

Нормы и правила хозяйствования для воспроизводственных звеньев, заданность “сверху” конечных (социальных) результатов их функционирования – это есть такие ограничения, необходимость соблюдения которых превращает их в социальные критерии эффективности производства. Марксистское обществоведение стоит, однако, на том, что никакие организационно-экономические преобразования в рамках общества, основанного на политической и хозяйственной власти капиталистического класса, не могут кардинально решить проблему обеспечения социально-гуманистической эффективности производства, научно-технического прогресса.

Итак, классический марксизм рассматривал проблематику взаимосвязей развития производительных сил и их общественной, в том числе организационно-общественной формы, на примере становления и развития машинного производства. Это обстоятельство не препятствует применению выработанной классическим марксизмом методологии такого рассмотрения и к современным стадиям взаимосвязей динамики производительных сил и их общественных форм. Методология остается той же самой, поскольку до сих пор не доказана качественная несоразмеримость объектов исследования на доиндустриальной, индустриальной и так называемой постиндустриальной фазах.

В самом деле, что общего, казалось бы, между мануфактурой и фабрикой? Здесь качественное различие, по-видимому, не меньшее, чем между индустриальным и так называемым информационным производством. Тем не менее К.Маркс дал блистательный и научно достоверный анализ перехода от одной фазы (мануфактуры) к другой фазе (машинному производству). Тем самым была впервые в истории общественной науки создана методология изучения взаимосвязей динамики производительных сил и их общественной формы, включая организационные формы этой динамики. Была тем самым создана методология, пригодная для исследования промышленной революции.

Нет убедительных аргументов, что методология, пригодная для исследования одной революции в общественном производстве, не пригодна для исследования следующих революций в общественном производстве. Современные марксисты считают, что эта методология вполне пригодна для таких целей.

Другое дело, что марксизм второй половины XX века не дал глубокого систематического анализа второй промышленной революции и научно-производственной революции (НТР). Не дал, в частности, и потому, что называющие себя марксистами исследователи, работающие не на основе исторического материализма, а на основе сталинской методологии, оказались неспособными на такой анализ. Они по существу были и остаются метафизиками, так что в общем и целом вынуждены оставаться на том горизонте исследований, на который могут подняться обществоведы-метафизики и действительно поднимаются в лице институционального, неоклассического, кейнсианского, смешанной экономики и др. направлений. Но любым исследователям, методологией которых является метафизика и эклектика, не дано подняться на уровень выше и достигнуть результатов, которые достижимы на базе марксистской методологии.

2000–2001

Восприятие теоретико-экономических идей в современной России: критически-компаративистский анализ

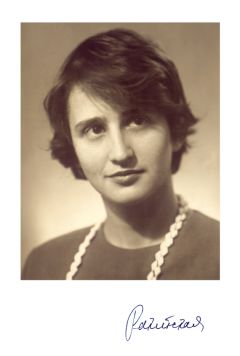

Ниже публикуются некоторые файлы с рабочего стола ПК Г.Я.Ракитской, отражающие её «рабочую кухню» как учёного. В 2000–2001 Галина Яковлевна в Институте экономики РАН разрабатывала свой раздел секторской темы. Мне кажется, ознакомление со следами процесса научного поиска может обогатить представление о характере учёного и о своеобразии манеры его работы.