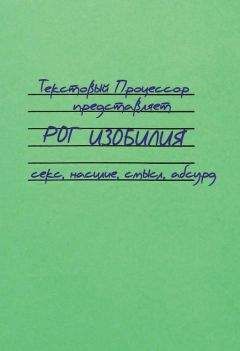

Ольга Буренина - Абсурд и вокруг: сборник статей

Однако, чтобы можно было действительно говорить о «литературе абсурда», необходимо, чтобы в произведении наличествовали и другие особенности, связанные с его построением в смысле поэтики (эстетики). Но идет ли речь о философии или о поэтике, мне кажется, что большую часть вопросов, связанных с абсурдом, можно свести к проблеме времени. Это особенно поражает нас в произведениях Хармса, у которого мы в действительности находим не только философское размышление о времени, но и прямое воздействие этого размышления на саму его манеру письма.

Время и бесконечностьПоскольку я уже немало писал на эту тему[164], то ограничусь изложением лишь нескольких основных положений, касающихся многочисленных размышлений Хармса о времени. Как яркий наследник авангарда (подобно близкому к нему поэту Александру Введенскому и философам Якову Друскину и Леониду Липавскому[165]), Хармс был воодушевлен идеей возможности развития эстетической системы, которая в состоянии будет отразить весь мир в его Совокупности (и, стало быть, в Бесконечности). Однако на практике эта бесконечность оказалась очень схожей с «бессмысленным молчанием» Бога и самого мира: непостигаемой, невидимой и не поддающейся описанию как таковая Для того, чтобы преодолеть это препятствие, Хармс и изобрел то, что он назвал «цисфинитной логикой», или Cisfinim'ом, призванной выразить это понятие. В этом, впрочем, и заключалась великая мечта авангарда. Бесконечность прямой, то есть пространства, стало возможным выразить в форме круга, то есть в форме нуля [166]. Что касается времени, то оно вроде бы полностью (то есть бесконечность прошлого и бесконечность будущего) могло сконцентрироваться в ноль-точке, в бесконечности настоящего, несущего в себе бесконечность мира. Эта ноль-точка, которая уже присутствовала в центре внимания супрематической системы Малевича, и явилась «ответом на все вопросы» [167]. Но этот грандиозный проект провалился, и ноль в действительности оказался тем, чем был: абсолютной пустотой, готовой поглотить индивидуума.

Что же произошло?

А произошло следующее: этот «цисфинитный ноль», который должен был стать чем-то вроде бесконечного настоящего, оказался на самом деле просто точкой перехода, совершенно безвременной и, соответственно, без собственного существования, зажатой между бесконечностью прошлого, которого уже нет, и бесконечностью будущего, которого еще нет. В противоположность тому, что думал Хармс[168], встреча этих двух разных несуществующих бесконечностей не могла создать нечто существующее. И эта великая пустота и является уделом абсурдного человека. Введенский описывает это еще прозрачнее, когда он утверждает в «Серой тетради»:

Время единственное, что вне нас не существует. Оно поглощает все существующее вне нас. Тут наступает ночь ума. Время (…) восходит над нами как ноль. Оно все превращает в ноль. (Последняя надежда — Христос Воскрес.) [169]

Очевидно, что мы оказываемся перед апокалиптическим видением («и времени уже не будет», пишет Иоанн Евангелист; Откр 10 6), и это измерение является некоей константой для абсурдного человека.

Время и смертьРазработка и последовавший затем крах этой системы сильно повлияли на поэтику Хармса. Это влияние определяет два различных периода его литературного пути. Первому из этих периодов, по меньшей мере до 1932 года (дата его первого тюремного заключения и ухода из литературной жизни), соответствует преимущественно поэтическое творчество, которое можно связать с великими всеобъемлющими (и утопическими) мечтаниями авангарда. «Цисфинитная» логика, которую Хармс описывает в своих нескольких псевдофилософских трактатах, несет в себе идею времени, сведенного к нулю; но этот ноль определяет заполненность его «я» в бесконечном времени, наконец-то прирученном. В этом и заключается смысл маленького стихотворения, названного «Третья цисфинитная логика бесконечного небытия» (1930):

Вот и Вут час.

Вот час всегда только был, а теперь только полчаса.

Нет полчаса всегда только было, а теперь только четверть часа.

Нет четверть часа всегда только было,

а теперь только восьмушка часа.

Нет все части часа всегда только были, а теперь их нет.

Вот час.

Вут час.

Вот час всегда только был.

Вот час всегда только быть.

Вот и Вут час[170].

В этих стихах проявляется процесс распада на составные части, возврата к нулевой точке, который мы уже несколько раз наблюдали. Но в данном случае категория, которая распадается на отдельные части, необычна, поскольку речь идет о времени. Разлагая час таким образом, чтобы свести его к самой маленькой единице, поэт стремится все к тому же нулю, который и в самом деле является бесконечно малой частицей настоящего, то есть частицей ближайшей и неорганизован ной реальности. Итак, реальность есть «бесконечное небытие». Это не логика конечного (будь конечное восьмушкой часа или целым часом — безразлично) и не логика бесконечного (недоступного по определению), но логика цисконечного, то есть непосредственной реальности, помещающей «я» в настоящее, равное нулю и вечно обновляющееся.

Крах этой системы, полной оптимизма, приведет к радикальному изменению поэтики писателя, и второму периоду его пути соответствует то, что можно назвать (со всей подобающей осторожностью) «абсурдным периодом Хармса». Одной из наиболее характерных черт этого изменения является постепенный переход от поэзии к прозе[171]. Или, чтобы быть точнее: его поэзия (очень редко встречающаяся во второй половине 30-х годов) превращается в выражение ужаса перед условиями существования абсурдного человека. Но этот человек и есть сам Хармс, и здесь мы оказываемся в категории философского абсурда, описанного Камю: это и есть причина, по которой стихи Хармса приобретают, в основном, форму молитв и безнадежных жалоб, тональность которых та же, что и в личных записных книжках его того же периода. Во всяком случае, становится ясно, что характеристики поэтики абсурда следует искать не здесь.

Зато эти поиски можно осуществить в его прозе. И здесь опять можно констатировать, что определение этой поэтики обеспечивается анализом категории времени. Как уже было сказано, этот ноль, в который Хармсом было вложено столько надежд, оказался ужасающей пустотой, которая является не чем иным, как смертью. Смерть — это единственная существующая бесконечность и, значит, единственный «Cisfinitum». Эксперимент с «Цисфинитумом» привел лишь к дроблению времени на части (каждая из которых станет маленькой смертью) и разрушению его линейности. Введенский отлично выразил эту мысль в «Серой тетради»:

В мире летают точки, это точки времени. Они садятся на листья, они опускаются на лбы, они радуют жуков. Умирающий в восемьдесят лет, и умирающий в 10 лет, каждый имеет только секунду смерти. Ничего другого они не имеют. Бабочки однодневки перед нами столетние псы. Разница только в том, что у восьмидесятилетнего нет будущего, а у десятилетнего есть. Но и это неверно, потому что будущее дробится. Потому что прежде чем прибавится секунда, исчезает старая, это можно было бы изобразить так:

Только нули должны быть не зачеркнуты, а стерты. А такое секундное мгновенное будущее есть у обоих, или у обоих его нет, не может и не могло быть, раз они умирают. Наш календарь устроен так, что мы не ощущаем новизны каждой секунды [172].

Чувство абсурда также рождается из этой трагической альтернативы: смерть («остановка времени»; «уже не будет времени») или же раздробленное и лишенное линейности время, где каждое мгновение существует лишь для себя (т. е. без определенного «порядка», как деревья в лесу, по определению Друскина[173]) или, скорее, пытается существовать. Именно это восприятие времени очень сильно повлияло на повествовательную прозу Хармса. Самое впечатляющее проявление этого влияния — это уничтожение причинно-следственных связей. Отсутствие этих связей было возможно в поэзии. Иногда это даже было одно из требований, выдвигаемых «левым искусством», на чем особенно настаивал Введенский в той же самой «Серой тетради», где, говоря о глаголах, он достаточно четко объясняет влияние, которое может оказать его восприятие времени на его собственное письмо:

Глаголы на наших глазах доживают свой век. В искусстве сюжет и действие исчезают. Те действия, которые есть в моих стихах, нелогичны и бесполезны, их нельзя уже назвать действиями. Про человека, который раньше надевал шапку и выходил на улицу, мы говорили: он вышел на улицу. Это было бессмысленно. Слово вышел, непонятное слово. А теперь: он надел шапку, и начало светать, и (синее) небо взлетело как орел [174].