Сергей Кремлев - Политическая история Первой мировой

Основу новых отношений двух стран заложил Рапалльский договор… 10 апреля 1922 года в Генуе открылась международная экономическая и финансовая конференция. В немалой мере инициатива её созыва принадлежала Ленину, а Верховный совет стран Антанты в начале 1922 года во французских Каннах принял решение о проведении конференции в Италии.

Пять «приглашающих держав»: Англия, Бельгия, Италия, Франция и Япония вкупе с США в качестве «молчаливого наблюдателя» – пригласили в Геную 23 страны, в том числе Германию и Советскую Россию.

Целью провозглашалось «изыскание мер к экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы», а на самом деле в Италии Запад хотел попробовать русских на прочность и попытаться навязать нам свою волю.

Из этого не вышло ровным счётом ничего, зато через неделю после начала Генуэзской конференции в местечке Рапалло под Генуей нарком иностранных дел Чичерин и его германский коллега Вальтер Ратенау подписали договор между РСФСР и Германией.

Их первые беседы прошли 4 апреля, когда наша делегация была в Берлине проездом. Ратенау тогда на предложения Чичерина откликался неохотно. По словам заведующего восточным отделом МИДа Веймарской республики Мальцана, Ратенау рассчитывал на Геную и на то, что вместе с Францией и Англией, особенно с первой, он добьётся от нас большего.

А вышло так, что англо-французы германскую делегацию от обсуждений устранили, и Ратенау начал беспокоиться: как бы, наоборот, русские не договорились с Антантой за счёт немцев. Ратенау этого в Германии не простили бы, он и так держался «в седле» ненадёжно…

Растерянный Мальцан стал наведываться к Чичерину, а поздней ночью устроил с Ратенау и коллегами историческое «пижамное совещание». Речь шла о том, подписывать ли мирный договор с русскими. 16 апреля Ратенау с ведома Берлина решил: подписывать!

Россия и Германия восстанавливали дипломатические и консульские отношения и режим наибольшего благоприятствования в торговле. Провозглашалось экономическое сотрудничество, а сотрудничество политическое подразумевалось.

Мы взаимно отказывались от всех имущественных и финансовых претензий. Немцы – от возмещения за советские меры национализации, русские – от компенсаций, положенных России по Версальскому договору. Последний отказ имел значение даже более важное, чем можно было предполагать.

При составлении Версальского ультиматума Германии Антанта не забыла-таки о России. Статья 116 договора давала ей право на возмещение военных долгов за счёт Германии на сумму в 16 миллиардов золотых рублей при наших долгах Антанте в почти 9 миллиардов. Кроме того, по статье 177 мы имели право на репарации. Расчёт был неглупым: миллиарды-то были более на бумаге, но если бы мы польстились на эту приманку, то, во-первых, сразу же привязывали бы себя к союзникам. А во-вторых, на долгие годы осложняли бы отношения с Германией.

Вышло иначе! Да ещё и как иначе! Даже до Рапалло в 1921 году в министерстве рейхсвера была создана спецгруппа майора Фишера для налаживания контактов рейхсвера с Красной Армией! 11 августа 1922 года было заключено первое временное соглашение между ними.

Однако обе страны были намерены сотрудничать не столько в сфере «пушек», сколько в сфере «масла». 23 марта 1922 года (тоже до Рапалло) между Россией и компанией «Фридрих Крупп в Эссене» был заключён концессионный договор о сдаче 50 тысяч десятин в Сальском округе Донской губернии сроком на 24 года «для ведения рационального сельского хозяйства». Концессионер полностью ставил хозяйство со всем инвентарём и сооружениями, а в качестве платы передавал нам пятую часть урожая, но главное – опыт.

В этой поучительной истории и взаимные выгоды, и взаимные недоразумения, и пути их устранения отразились как в капле воды. Уже после подписания соглашения московским представительством Круппа немецкие директора заартачились, хотя о концессии просили сами. Ленин предложил нажать на Круппа, и у нас было чем нажать… В Швеции и в Германии, у Круппа, Россия размещала заказ на паровозы и железнодорожное оборудование. От добрых отношений с немцами зависела их доля. Начались переговоры, и 17 марта 1923 года Крупп договор подписал. Его сельскохозяйственная концессия существовала на Дону до октября 1934 года.

ГЕРМАНИЯ по-прежнему оставалась крупнейшим нашим внешним партнёром и по-прежнему единственным, сотрудничество с которым было для нас жизненно важно.

Даже поражение в Первой мировой войне немцев не подкосило. Происходивший из обрусевших шведов советский оптик Сергей Эдуардович Фриш вот как писал о своих германских впечатлениях 20-х годов: «Версальским миром союзники пытались обезвредить Германию, разрушив прежде всего её экономический потенциал. Лишённая железной руды, каменного угля, колониальных товаров, подавленная чудовищными репарационными платежами, Германия должна была превратиться в третьестепенное, послушное государство. Но в действительности получилось не так: уже в 1920–1921 годах Германия превратилась в конкурентоспособного экспортёра. В Англии говорили: что вы можете поделать, если на внешнем рынке немецкий паровоз стоит дешевле английского умывальника»!

Нет, с таким народом России определённо стоило дружить и сотрудничать! Да и поучиться у него не мешало многому: национальной гордости, аккуратности, спокойному, не аврально-артельному «навались, ребяты!», а вдумчивому, ежедневному трудолюбию.

Мы, вообще-то, тогда и учились…

Когда в двадцатые годы началась подготовка к новой организации науки в СССР, советские учёные отправились в Европу и Америку, для того чтобы посмотреть на западные системы научной работы, сравнить и сделать собственные выводы. В 1923 году непременный (и по должности, и фактически ещё с царских времен) секретарь Академии наук СССР Ольденбург ездил во Францию, Англию и Германию.

Вернувшись, он написал, что восемнадцатый век был веком академий, девятнадцатый – веком университетов, а двадцатый век становится веком научно-исследовательских институтов. И в этом смысле на Германию у нас обращали особое внимание. С 1925 по 1930 год в журнале «Научный работник» было напечатано полсотни отчётов о науке в разных странах, и двадцать из них были о Германии.

«Американских» отчётов оказался десяток. Абрам Фёдорович Иоффе был в США в 1926 году и пришёл к выводу (весьма верному), что антиинтеллектуализм и неприкрытая коммерциализация искажают науку в Америке. Там действительно не столько делали науку, сколько покупали её – уже тогда по всему миру.

В Германии же было давно создано Общество кайзера Вильгельма, и сеть его исследовательских институтов была хорошим примером. В середине 1927 года в Берлине прошла Неделя советских учёных. Здесь не было чего-то особенно нового, история научных контактов русских и немцев уходила, как мы помним, в петровские времена.

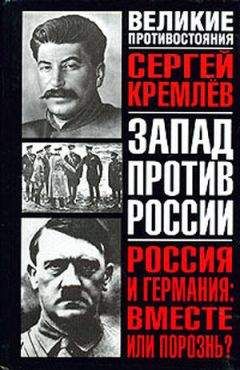

Да и только ли научных! Даже приход к власти нацистов не отменил возможности такого мощного, совместного комплексного российско-германского влияния на судьбы мировой цивилизации, которое в ближайшей перспективе имело бы своим результатом прочный европейский мир, а в долгосрочной перспективе – и глобальный мир.

Ведь если бы всего две страны мира – Россия и Германия – не допускали для себя и мысли о войне друг с другом, то все остальные страны развязать Вторую мировую войну – во всяком случае, в том её ужасном виде, который она приняла – не смогли бы…

В 1954 году в Париже были изданы мемуары князя Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона, того самого – убийцы Гришки Распутина. Юсупов прожил жизнь бурную, весьма безалаберную, науками себя особо не утруждал. Но фигура это была, конечно же, интересная, в чём-то незаурядная уже на генетическом уровне.

В конце 1916 года Юсупов вместе с великим князем Дмитрием и думцем Пуришкевичем покончил с Распутиным во имя продолжения войны с Германией. А через почти сорок лет, в эмиграции, постарев и поумнев, он размышлял об удивительной судьбе России, которая дружит с врагами, враждует с друзьями. Мол, России-то с Германией и воевать было незачем. Династии породнились, народы друг на друга не злобятся…

Это было написано после двух мировых войн, после развалин Севастополя и Сталинграда, Берлина и Кёнигсберга, после взорванных заводов и фабрик, которые строили в России вместе русские и немцы…

Да, пути России и Германии в двадцатом веке разошлись круто, хотя судьбы их и были связаны и связаны по сей день прочно, независимо от того, понимают это русские и немцы или нет…

Сегодня мы знаем, как складывались отношения России и Германии в двадцатые, в тридцатые годы двадцатого века и уж тем более в годы сороковые, по точному выражению поэта – «роковые»…

Ну а что же сейчас?

Что завтра?

В предисловии к этой книге я писал, что сегодня Россию берут голыми руками. И Германия тоже берёт в России свой реванш. Один из моих друзей обратил внимание на то, что германские партнёры его предприятия – всё ещё крупнейшего в своей сфере тяжёлого машиностроения – несколько лет подряд присылали неравноправные договоры о совместных ежегодных работах, каждый раз подписанные германской стороной 22 июня очередного года…