Майкл Фрай - Эдинбург. История города

Реберн также провел некоторое время в Италии. Он стал мастером портрета и, вернувшись на родину, с готовностью изображал на холсте великих и достойных людей Эдинбурга. Если нам сегодня может показаться, что мы знакомы с ними лучше, чем с шотландцами любых других эпох, то это благодаря живому и откровенному искусству Реберна. Его внутреннее чувство заставляет в этом сером городе изображать то, как в действительности выглядят модели, и не подчиняться каким-либо предубеждениям по поводу того, как им полагается выглядеть. При этом удается показать не только физический, но и нравственный облик; он рисует их характеры, а не просто черты лица. Наиболее интересны для него те, кто успел пожить и чье лицо отражает прожитый опыт, — например, женщины в возрасте. У него отлично получались и вожди горных кланов, грубоватая мощь которых проступала сквозь внешний лоск, нанесенный ради соответствия столичным вкусам, — это живописный аналог того, что в литературе делал Скотт в романе «Уэверли» или в поэме «Дева озера». Что касается самого сэра Вальтера, Реберн создал два его портрета, первый из которых изображает юношу, неугомонного поэтического гения, готового ярко вспыхнуть в этом мире, а второй — человека пожилого и умудренного, которого невзгоды сделали еще более гуманным. Роберт Луис Стивенсон писал, что Реберн способен «мгновенно преодолеть всю скрытность и смущение модели и представить лицо человека ясным, открытым и умным, таким, каким оно бывает в наиболее свободные мгновения жизни».[319] Если он романтичен, то не сентиментален. Он не упрекает и не высмеивает. Живописца и его моделей объединяют общие установки и ценности. Здесь классическая шотландская культура предстает на всеобщее обозрение.

В главе 21 романа «Антиквар» (1816) Скотт отдает должное третьему художнику, бывавшему в салоне на Энн-стрит: «Внутри домика можно было видеть сцену, которая могла бы стать картиной нашего Уилки, чьи очаровательные полотна отличает тончайшее чувствование природы». Уилки ответил, что после этих слов «чувствует себя в долгу», поскольку «невидимой рукой в „Антикваре“ Вы возвысили меня и назвали меня, скромного живописца печалей нашей родины, своим соотечественником». Такая скромность была для художника типична. Родившийся в Хоу-оф-Файф, в семье священника из области Калтс, молодой Уилки переехал в Лондон, чтобы изучать искусство портрета, — в этом он преуспел, пусть и не добился таких выдающихся успехов, как Реберн. И все же его портрет Скотта с семейством в Абботсфорде стал шедевром непритязательной сдержанности, признанный в Шотландии за сочувствующее понимание частной жизни, но оскорблявший вкусы в Англии тем, что изображена на нем «вульгарная группа», недостойная «элегантного поэта». Это стало для Уилки направляющим моментом, и он обрел подлинный талант в жанровой живописи, где изображал сцены домашней жизни неизвестных персонажей. Здесь он возродил стиль, практически исчезнувший в европейском искусстве со времен золотого века голландской живописи. Его картины интересны не только, как композиции, но и своим социальным контекстом, который может быть комичным или трогательным. Такая живопись бывает чрезмерно сентиментальна, но этого Уилки избегает. Его образы правдиво передают натуру, для них характерно мягкое отношение к человеческой природе. Скотт в литературе был склонен делать то же, что Уилки — в живописи.[320]

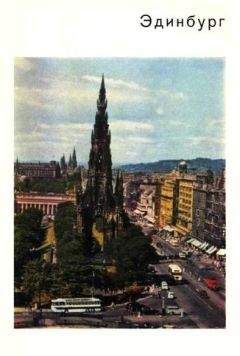

Наконец, еще одним преимуществом для салона Уилсона стало то, что, как отмечалось в «Ночах», Шотландия делала большие успехи даже в скульптурном искусстве. Большим признанием владельца салона пользовался молодой скульптор Стилл. К тому моменту, когда его выбрали в качестве автора портрета Скотта, который будет создан в 1840–1846 годах и размещен затем в огромном памятнике на Принсес-стрит, многие другие уже успели стать поклонниками его творчества. По контрасту со стройной готической оболочкой памятника, напоминающей ракету, сама фигура сэра Вальтера, сидящего в компании оленьей борзой по кличке Майда, поражает непритязательностью, которая была свойственна и самому писателю. Поздние произведения Стилла в Эдинбурге или еще более выразительны, как, например, фигура королевы Виктории на фронтоне Шотландской Королевской академии и конный памятник герцогу Веллингтону перед Реджистер-хаусом, или более почтительны, как памятник Джеффри в здании парламента и статуя принца Альберта в центре Шарлот-сквер (за который королева удостоила скульптора рыцарского звания). Наконец, в садах Принсес-стрит-гарденс Стилл создал памятник Уилсону после смерти того в 1854 году, в котором, пусть и в камне, сумел отчасти передать бурный характер этого человека. У Уилсона было много недостатков, но несомненным достоинством можно считать то, насколько удачно он выбирал, каких художников приглашать в свой салон на Энн-стрит. Все они живы для нас, поскольку показывают нам подлинную картину Шотландии в допромышленную эпоху, без искажений и сентиментальности: Нэйсмит — ее пейзажи, Реберн — ее народ, Уилки — сцены из повседневной жизни, Стилл — ее монументальные достижения.[321]

* * *Просвещенный Эдинбург оставался приятным местом, несмотря даже на то, что теперь он вступил в свой серебряный, а не золотой век. Только Карлейлю этого было недостаточно. Не прошло и года с той трезвой ночи в салоне на Грейт-Кинг-стрит, как он бросил столицу и вернулся к своим корням, в Крагнипиттох в Дамфрисшире. Нужда заставила его переехать, поскольку зарабатывать литературным трудом удавалось мало, но он и его жена Джейн поддержи-вали отношения с эдинбургскими друзьями. В Крагнипиттохе проблемы решить не удалось. В 1834 году они совершили более решительный шаг. Карлейль первым из гениальных людей счел, что Шотландия слишком мала для него, и более подойдет ему бурная лондонская жизнь, соответствующая требованиям духа новой эпохи. Все шотландцы, игравшие в предшествующие пару столетий сколько-нибудь важную роль в социальной или интеллектуальной жизни, бывали в Лондоне, как бывали и в Париже или Риме, и все же они всегда ехали туда с намерением впоследствии вернуться назад. Карлейль заложил новую традицию: он уехал навсегда и с тех пор приезжал на родину лишь ненадолго.

Но следует отметить, что Карлейль в Эдинбурге никогда не был счастлив. Он родился в 1795 году в семье бедных тружеников, относившихся к церкви «бюргеров старого света», которые верили, что большая часть человечества обречена гореть в аду. Карлейль покинул родной дом в четырнадцать лет; пешком прошел 100 миль, чтобы в столице получить образование и стать священником в своей секте. За него тревожились, опасаясь, что городская жизнь нарушит его религиозное благочестие. Его мать писала: «Дочитал ли ты уже Библию? Если дочитал, начинай снова». Когда он ответил, что взялся за другие книги, «итальянские, немецкие и прочие», о которых она никогда не слыхала, мать огорчилась: «Я молюсь о том, чтобы твоя учеба была благословенна… Изучай прежде всего религию, Том». Она уже предчувствовала в нем те сомнения, которые впоследствии приведут его к отказу от представлений о том, что спасение может прийти посредством какой-либо церкви.[322]

Но хотя Карлейль и не смог оставаться членом секты бюргеров, он всегда почтительно относился к кальвинистской Шотландии: «Страна, где весь народ охвачен, или даже хотя бы однажды был охвачен, беспредельной религиозной мыслью, сделал шаг, который уже невозможно вернуть. Мысль, сознание, ощущение человека, как обитателя Вселенной и создателя вечности, проникла и в самые простые сердца». Шотландцы пришли к почитанию Бога через свой разум, а не через ощущения или чувства, как другие племена: «Мысль в такой стране может изменить форму, но не может уйти; в этой стране возникло мыслящее большинство, и некоторое одухотворенное сословие, готовое на любой посильный человеку труд, останется здесь и не сдастся». Не удивительно, что у Карлейля даже в студенческие годы вызывали протест те формы, которые мысль обретала в безбожных проявлениях эпохи Просвещения. На университетских лекциях «незанятые юные умы наполняли многословными рассуждениями о развитии видов, о темных веках, предрассудках и тому подобном». Но это учение показалось Карлейлю слишком самодовольным в либеральном соглашательстве и поверхностной телеологии. Оно не могло напитать его духовно. Более того, Просвещение, по крайней мере позднее шотландское просвещение, из-за своей ограниченности и самодовольства стало невыносимо. Лондон также не решил его проблемы.[323]

Потеря Карлейля была весьма ощутима для города, но Эдинбург смог жить и без него. В одном отношении город мог бы порадовать великого социального критика того времени. В отличие от других городов Шотландии или Британии, он не пострадал от последствий промышленной революции. И все же быстро рос. На протяжении XIX века население выросло в четыре раза и превысило 400 000 человек к переписи 1911 года (затем ситуация изменилась, рост замедлился, и население так и не достигло полумиллиона). Площадь города, в результате семи переносов границ, увеличилась втрое. Дело было не только в том, что из-за перенаселенности центра стали развиваться прилегавшие к нему окраины. Город поглотил и окружавшие его большие открытые пространства: холмы Брейд, холм Блекфорд, холм Корсторфин, холмы Креглокхарт, даже часть холмов Пентленд. Как только появились железные дороги, строительство новых районов началось в отрыве от города, и, отделенные открытыми пространствами, возникли пригороды в Баритоне, Колинтоне и Корсторфине. Территориальные потребности Эдинбурга учитывали будущую урбанизацию далеко за пределами Старого и Нового городов. При этом большая часть зеленых массивов осталась нетронутой или, самое большее, была превращена в поля для гольфа.[324]