Мурад Аджи - Без Вечного Синего Неба. Очерки нашей истории

То был мир тюрка, забытый его уголок, он, как осколок Неба, по-прежнему жил теми же образами, что и три тысячи лет назад!

Алтайцы пересказывали и рассуждали об иных сюжетах Библии и Корана, то есть книг, которых они не знали, но пересказывали, потому что исповедовали веру, предшествовавшую христианству, исламу, индуизму, всем другим религиям. В их устах и жила – вернее, доживала! – философия Древнего Алтая, с которой люди планеты начали познание Бога Небесного, тогда были написаны первые строки Ветхого Завета, ставшие потом частью Библии. (111)

Действительно. Скажите, о какой еще нагорной стране скотоводов и землепашцев могла идти речь в библейской Книге Иудифи, если не о Древнем Алтае? Или – что за всесокрушающее «железо северное» упомянуто в другой книге, Книге пророка Иеремии? (112) Оно было у жителей той далекой «Нагорной страны», а железо – бесспорный признак алтайской культуры. Может быть, слово Божие и олицетворяло его, это всесокрушающее северное железо?.. К сожалению, мы немного знаем о той древней стране и ее философии, хотя есть работы ученых, в том числе западных, посвященные духовной культуре Центральной Азии, они практически неизвестны.

Однако это отнюдь не пустая страница науки – запретная ее страница. Христианское и мусульманское духовенство принимают в штыки и подавляют любую информацию о вере древних тюрков, желая тем самым скрыть исток своих религий. Но и лиса в норе не спрячется, если к хвосту колесо привязано. Так, толкователи Библии, не задумываясь, относят ту Нагорную страну к «высоким плоскогорьям западного Ирана», а это же и есть Парфия, прародина Азербайджана – вторым Алтаем величали ее. В топонимике и географии Ирана и Кавказа (его считали частью Алтая) таятся и многие тайны тюркской истории, думается мне…

Первые шаги Великого переселения

В книге В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы» я встретил пересказ, возможно, самого раннего текста легенды о потопе. Впрочем, о том же говорят легенды Индии, куда в 1-м тысячелетии до новой эры пришли тюркские орды, начавшие Великое переселение… «Что, маршрут Ноя – путь миграции древних тюрков, их культуры?» – осторожно подумал я. И осекся.

Признаюсь, сам вздрогнул от неожиданной мысли. Но позже убедился – легенда о потопе связана именно с Великим переселением народов и распространением религии. То есть с верой в Бога Небесного, поэтому ее философия вошла в священные книги едва ли не всех народов Евразии, которые соприкоснулись тогда с тюркской культурой. (113)

Ной (у алтайцев – Намо) первым принял Единобожие, он и стал первым в мире тюрком, отсюда бессмертие его деяния, отмеченное легендой. А память народа – это же музыка его жизни, ее нельзя придумать и нельзя забыть, она существует не в сознании отдельно взятого индивидуума, существует в легендах народа, его поэтических образах, в живописном искусстве, словом, в культурном наследии.

Показательно, термин «тюрок» при Ное становится духовным термином, «душой, наполненной Небом», ведь знаком Неба был равносторонний крест – «тэре», видимо, отсюда и шло имя, смысл которого очень глубок. (114)

Постепенно слово «тюрки» стало этническим именем народов, исповедовавших веру Древнего Алтая.

Да, конечно, вера – условие очень хрупкое, невидимое, но ее феноменальную объединяющую силу исследователю важно почувствовать и принять, чтобы отличать оттенки иных исторических событий. В оттенках, с моей точки зрения, и вырисовывается смысл легенды о Всемирном потопе. Повторю, в древних тюрках видели не племена варваров-завоевателей, а носителей веры в Бога Единого, и в этом состояла главная особенность Великого переселения народов – им руководила не алчность завоевателя, а вера друга! Отсюда и объяснение антропологического разнообразия, которое отличало тюркский мир, придавало ему многоликость. То был союз народов, внешне не похожих друг на друга, но связанных верой сильнее, чем кровным родством.

Во внешней многоликости и внутреннем единстве состояло величие тюркского мира, он духом питал и собирал людей. Вера в Бога тянула к себе, защищала, давала надежду. Следы ее поистине неземной притягательной силы зафиксировала даже средневековая географическая карта, на которой Алтай показан Эдемом, то есть раем земным. Та карта издана в XIII веке в Англии и предназначалась паломникам… Это ли не еще один знак времени и событий, о которых я веду свой рассказ из Нахичевани?

На Алтае посвящение в веру сопровождал обряд ары-алкын – троекратное погружение в воду, он не забыт и ныне. Крещение водой перешло в христианство. Омовение присутствует у мусульман, которые, как и христиане, в Средневековье по-своему развили каноны тюркской религии. Как видим, ничто не проходит бесследно, культура народа не исчезает, она лишь обретает новые формы, новые традиции – и в том ее вечность.

Разве не омовение планеты, принимавшей веру в Бога Единого, символизировал потоп? Это литературный образ, наполненный глубоким философским смыслом, понять его без знания тюркской истории невозможно… Планета погрузилась в воду по воле Неба и вышла из воды очищенной, просветленной. Ну, не планета, конечно, а сам человек, его сознание, его мир.

О том и говорит название горы Арарат – по-тюркски Агры даг (или Арыг даг), она хорошо видна и из Нахичевани тоже. В топониме скрыта память об обряде ары-алкын (арыг-алкын). Напомню: в древнетюркском языке «арыг» значило «чистый», «святой», «праведный», а «даг» – «горы». Не потому ли столько внимания к той горе и к Кавказу?

Но Кавказ, как выясняется, не единственное место на планете, где «побывал» ковчег Ноя. И доказательства тому, разумеется, не только в топонимике.

Спор о ковчеге и о горе, к которой он пристал, начался, наверное, при жизни Ноя, такие уж мы, тюрки, любители споров и опровержений… Южные алтайцы указали бы мне на гору со сходным названием близ реки Чемала, где якобы уцелели обломки ковчега. Северные алтайцы утверждали бы: нет, ковчег у них, на снежной вершине Улудаг, там видели (разумеется, очами воображения!) огромные гвозди от него. У казахов своя версия события, у хакасов – своя… Что сказать? Картина знакома. Не зная сути, мы любим спорить. И чтобы спор был до хрипоты. До драки… К примеру, пассажиры ковчега, чем не повод для спора? Кто они?

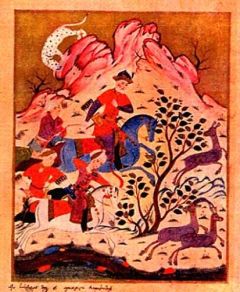

Начнем?.. Для кого-то это просто животные, для меня – тотемы, ведь каждый род у тюрков имел защитника в образе животного или птицы. Это традиция. Из алтайского варианта легенды следует: на палубу Ной вошел «со своим семейством и друзьями», потом пришли животные и птицы. Но какие? Те, что красовались на тотемных знаменах. Не было слонов, белых медведей, бегемотов, были только «свои» звери и птицы, которых знал Алтай. Иначе говоря, представители его фауны… Чем не тема исследования для зоолога и историка? (115)

Конечно, и это я прекрасно понимаю, принятие новой веры – шаг рискованный, он сродни плаванию в бушующем океане, когда не знаешь, к какому берегу вынесет. Не всем риск был по душе. Первым отказался от Бога Небесного род ворона, Ной выпустил эту птицу с ковчега, и та полетела клевать падаль. Потом ковчег покинули ворона и сорока, и они вернулись к прежней жизни.

Голубь показал Ною преданность. Видимо, поэтому до сих пор он в почете у тюрков, ибо Ной велел ему: «Ты мой верный слуга, благословляю тебя до скончания века жить вместе с моими потомками»… Никогда прежде я не понимал, почему от стаи летящих голубей оживает небо, почему радость щемит сердце. Оказывается, всему есть причины, даже радости, при которой оживает память. Вот она, улыбка спящей памяти, напоминающая о далеком прошлом – о наших предках. И о том, что мы их потомки.

Еще деталь, которую тоже нельзя оставить без внимания: после легендарного «плавания», то есть после обряда ары-алкын, Ной (Нама) стал зваться по-новому – Яячи-хан, или Хан-Творец. И сыновья его сменили языческие имена. Со-озун-уулу стал Таулье, Сар-уулу – Шаулье, а Балыке – Тирле. У них были теперь тюркские имена и тюркская вера, с них начались наши тухумы и орды! Тут интересно все, и то, что, по преданию, Всевышний благословил только двух сынов Ноя: «От вас произойдет народ благоразумный, книжники и пророки, цари и ханы…». Почему двух? Ответить, думаю, не сложно, если знаешь историю этой почетной семьи.

От Сар-уулу произошли цари. Бог, посмотрев на него, сказал: «Я пошлю вам царя с неба, он будет царем царей, сила его будет велика, никто его не одолеет… Он не будет воевать против царей. Все народы без войны покорятся ему». Обратите внимание, читатель, на сказанное! В этих словах, по-моему, раскрыт ход Великого переселения и распространения веры в Бога, а главное – указаны те же истоки царского титула, о которых я говорил ранее: разговор о царях и не мог быть торопливым, неким «одновариантным» утверждением. (116)

Царь был только у тюрков, подтверждает народный эпос!

Тогда – а не могилы ли потомков Ноя покоятся в Нахичевани, у селения Ной? Те, расположенные в строгом порядке царские курганы, что видел я? Все сходится… Правда, в Библии сыновья пророка названы другими именами, но и это не тайна, а своя традиция, объясненная в мифологии, – таким легким способом меняли «хозяина» легенды, что позволяло по-иному трактовать события, дополнять или сокращать их, не искажая фабулы повествования. (117)