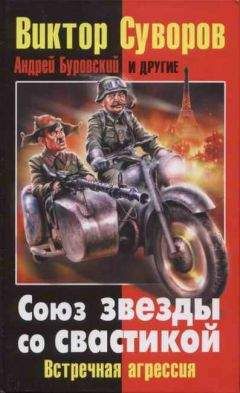

Дмитрий Хмельницкий - Союз звезды со свастикой. Встречная агрессия (сборник)

У Сталина была своя «дорожная карта» очередности целей СССР в «новой империалистической войне». Логике его слов и дел вполне отвечали поиски (но только на определенном этапе!) согласия с Гитлером. Обоснованно предполагая, что на первых порах Германия ограничится завоеванием малых стран-соседей, и в ожидании, пока война не станет «всеобщей, мировой», вначале с периферийным участием Советского Союза. Для реализации своих планов Сталину был нужен как раз Гитлер, а не нерешительные лидеры западных стран, опасавшиеся, по аналогии с Первой мировой войной, социальных последствий всеобщего конфликта.

После начала войны между Германией, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой, Сталин, инструктируя генерального секретаря исполкома Коминтерна Г. Димитрова, так обрисовал свой программный замысел: «Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга… Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расшатывает, подрывает капиталистическую систему… Мы можем маневрировать, подталкивая одну сторону против другой, чтобы [они] лучше разодрались… Пакт о ненападении в некоторой степени помогает Германии. Следующий момент – подталкивать другую сторону»58.

В этих откровениях Сталина хорошо отражена его подсобная , в сравнении с Гитлером как агрессором, но одновременно подстрекательская , провокационная роль в развязывании Второй мировой войны.

Так и действовал сталинский Советский Союз – единственный из основных участников войны, успевший побывать в рядах обеих враждующих коалиций. По большому счету, цели СССР во Второй мировой войне не совпадали с целями ни одной из капиталистических коалиций, по сталинскому определению, «вцепившихся друг в друга во время войны», чтобы добиться мирового господства59.

С гитлеровским нападением 22 июня 1941 г. Советский Союз в одночасье лишился не только фактического союзника, превратившегося в смертельного врага. Он лишился поддержки единственной из великих держав, признававшей продвинутые на запад новые советские границы. Предстояло в коренным образом изменившихся условиях отстаивать добытое при содействии нацистской Германии.

Поначалу пришлось отступить. По соглашению о взаимной помощи в борьбе против Германии, заключенному в конце июля 1941 г. с правительством Польши в эмиграции, СССР признал «советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных перемен в Польше утратившими силу»60. Создавшийся опасный прецедент сталинское руководство постаралось устранить, порвав в апреле 1943 г. отношения с эмигрантским правительством В. Сикорского61.

Дополнительные трудности для Советского Союза создали Ф. Рузвельт и У. Черчилль, подписавшие 14 августа 1941 г. Атлантическую хартию с требованием «окончательного уничтожения нацистской тирании». Его новоявленные западные союзники отвергали насильственные территориальные изменения, провозгласив «право всех народов избирать себе форму правления, в условиях которой они хотят жить». Чтобы снискать расположение Запада, в помощи которого он жизненно нуждался, Советский Союз присоединился к Атлантической хартии. Вместе с тем от имени правительства СССР было заявлено, что практическое применение ее принципов « неизбежно должно будет сообразоваться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или иной страны…»62.

Безоговорочное принятие Атлантической хартии ставило под вопрос добытое с использованием силовых средств воздействия. Отныне усилия Сталина и его преемников сосредотачиваются на том, чтобы сохранить, добившись тем или иным путем международного признания, территориальные приобретения в результате военно-политического сотрудничества с нацистской Германией.

Примером таких усилий могут служить переговоры, которые вели Сталин и Молотов в декабре 1941 г. с приехавшим в Москву министром иностранных дел Великобритании А. Иденом.

С началом переговоров Сталин заявил, что « гораздо больше его интересует вопрос о будущих границах СССР», чем тексты подготовленных соглашений63. Подчеркнув, что вопрос о границах представляет для советской стороны « исключительную важность », Сталин сослался в подтверждение на провал переговоров с Англией и Францией весной-летом 1939 г. По его словам, на советско-западных переговорах «как раз вопрос о Прибалтийских странах и Финляндии явился камнем преткновения…»64. Более того – «вся война между СССР и Германией возникла в связи с западной границей СССР, включая, в особенности, балтийские государства»65.

Продолжительные переговоры, которые с советской стороны в основном вел сам Сталин, не дали ожидаемых результатов из-за упорства Идена в вопросе официального признания западных границ СССР. Дело ограничилось принятием краткого совместного коммюнике66.

О переговорах того времени с западными союзниками Молотов вспоминал: «Мы настаивали на документе о наших послевоенных границах… Мы настаивали все время, я напирал на это… Все упиралось в признание за нами Прибалтики»67.

Ялтинско-Потсдамских соглашений о фактическом разделе Европы оказалось мало, чтобы закрепить за Советским Союзом его территориальные приобретения. Сталин и его преемники в Кремле отчетливо сознавали, что послевоенная социально-политическая структура Европы по советскую сторону от «железного занавеса» основывалась на изменениях, инициированных Советским Союзом с применением насилия, начиная с пакта с нацистской Германией. Груз нелегитимности соглашений с поверженным врагом постоянно довлел над Кремлем. Неприятности добавило признание «ничтожным» Мюнхенского соглашения о передаче Германии Судетской области (по договору 1973 г. между Чехословакией и ФРГ). Понимание правовой несостоятельности соглашений с нацистским агрессором, тем более секретных, подстегивало усилия по предотвращению ревизии сталинской версии пакта.

Показателен случай с внезапным прекращением в 1977 г. издания известной серии «Документы внешней политики СССР».

Двадцатью годами ранее, в разгар хрущевской оттепели, Министерство иностранных дел СССР выпустило в свет первый том этой серии. С обещанием сделать публикацию «систематической»68. Невиданное за все время существования советской власти начинание69.

Публикация сопровождалась различными ограничениями. За каждый календарный год выпускался один-единственный том, причем архивные документы составляли лишь чуть больше половины содержания такого тома. Нашлось этому и мнимое оправдание: поскольку опубликовать все архивные документы МИДа невозможно из-за их огромных размеров, публикуются документы «наиболее важные для понимания внешней политики Советского Союза»70. Задача снабдить исследователей истории внешней политики СССР архивными документами определенно была не на первом месте.

Но и эта половинчатая публикация была неожиданно прервана на 21-м томе серии. Точнее – оборвана. При возобновлении серии спустя 15 лет, уже в постсоветское время, было сообщено, что публикация была «необоснованно приостановлена» по решению советского руководства71.

Что значит «необоснованно» – неизвестно. Но предположить, почему издание серии было прекращено именно на предвоенном 1938 г. и именно решением высшего советского руководства, думается, можно. Предположение это связано с тем, что следующий, 22-й том серии должен был включать советско-германский пакт. Не публиковать его нельзя было хотя бы потому, что еще в самом начале было провозглашено за правило публиковать, наряду с архивными материалами, «важнейшие документы» советской внешней политики, пусть даже ранее известные. Чтобы, говорилось в предисловии к первому тому, «составить правильное представление о внешней политике Советского государства»72.

Судя по всему, издание очередного тома «Документов внешней политики СССР» было прекращено по соображениям политическим. Вернее – по соображениям сугубо внешнеполитическим .

По-видимому, с официальной точки зрения приостановка публикации документальной серии на 1938 г. была единственно приемлемым решением. Глубокий интерес «советского руководства» состоял в том, чтобы вообще «забыть» о советско-германском пакте, один факт повторной публикации которого неизбежно повлек бы за собой постановку крайне нежелательных вопросов. Возобновились бы дискуссии о роли пакта в развязывании Второй мировой войны, обстоятельствах «сталинского натиска на Запад» в 1939–1940 гг., масштабах сотрудничества Советского Союза с нацистской Германией. Не говоря уж о том, что обязательно был бы поднят вопрос о Секретном дополнительном протоколе, существование которого категорически отрицалось. В повестке дня международной политики вновь оказались бы многие политико-дипломатические и территориальные проблемы в Европе, оставшиеся со времен мировой войны и разделявшие капиталистический Запад и социалистический Восток. Проблемы, решение которых потребовало бы определенного пересмотра итогов войны.