Валентин Рунов - Все Кавказские войны России. Самая полная энциклопедия

Однако наступательные действия, проводившиеся без четкого плана громоздкими войсковыми формированиями на разобщенных направлениях против горцев, применявших тактику партизанской войны, ожидаемых результатов не дали. В 1844 году потери русских войск в Чечне и Северном Дагестане составили 935 человек убитыми, 2802 ранеными и 110 пленными.

«Сухарная» экспедиция

В Петербурге все чаще поговаривали о несоответствии Нейдгарда занимаемой должности. В конце декабря 1844 года он был отозван с Кавказа. Правда, в военной среде также звучали протесты против частой смены командования. Перед императором и военным министром остро встал вопрос о новом наместнике. После некоторого колебания подходящая кандидатура была найдена. Судьба Кавказа с 1845 года вверялась 62-летнему генералу от инфантерии графу М.С. Воронцову. Это назначение положило начало очередному десятилетнему этапу военных действий России на Кавказе.

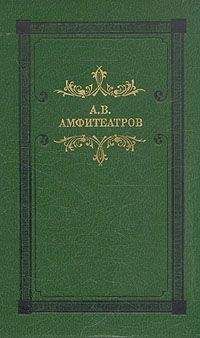

Михаил Семенович Воронцов был одним из самых образованных людей и заслуженных генералов Российской империи. Он родился в семье известного дипломата, детские годы провел в Англии, а в 1801 году поступил на военную службу. Спустя два года Воронцов по собственному желанию был направлен на Кавказ, где принял участие в боях и за отличия получил чин капитана и орден Св. Георгия 4-й степени.

Михаил Семенович Воронцов (1782–1856), наместник императора и главнокомандующий русскими войсками на Кавказе (1844–1854), генерал-фельдмаршал

В период с 1805 по 1811 год Михаил Семенович сражался против шведов в Померании и против турок на Дунае. Его заслуги были многократно отмечены. Он стал генералом, получил орден Св. Георгия 3-й степени и золотую шпагу, украшенную алмазами.

В Отечественную войну Воронцов, командуя дивизией, принял участие во многих сражениях, был ранен при Бородине, затем в составе русских войск дошел до Парижа. В Россию он вернулся генерал-лейтенантом, кавалером ордена Св. Георгия 2-й степени.

В следующую русско-турецкую войну Михаил Семенович руководил осадой и штурмом крепости Варна, получил золотую шпагу, украшенную бриллиантами и надписью «За взятие Варны», но после этого более 15 лет бессменно являлся Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором. Получив назначение на Кавказ, он заявил: «Я стар и становлюсь дряхл. Боюсь, что не в силах буду оправдать ожидания царя. Но русский царь велит идти, и я, как русский, осенив себя знаменем креста Спасителя, повинуюсь и иду».

Новый командующий, как и многие его предшественники, решил ознаменовать свое прибытие на Кавказ изданием ряда манифестов. Одним он обратился к народам Дагестана, предлагая им прекратить сопротивление и покориться России, другим — к солдатам-дезертирам, бежавшим в горы, обещая им полное прощение, за исключением лиц, «которые обвиняются в убийстве и которые бежали с часов (т. е. с поста, будучи часовыми. — Авт.)». В то же время Воронцов направил секретное письмо императору с изложением плана привлечения на свою сторону некоторых наибов Шамиля. В частности, речь шла и о Хаджи-Мурате. В конце своего письма генерал отмечал: «Весьма может статься, что все сии сношения не будут успешны, но я счел непременным долгом войти в оные и, зная волю в.и.в., не буду жалеть денежных средств для ослабления как материальных, так и моральных сил нашего главного неприятеля.

Начало своего правления Кавказом Воронцов решил ознаменовать большой победой, выбрав в качестве главной цели взятие резиденции имама — аула Дарго. Для этого были созданы несколько отрядов. Командование экспедицией Воронцов принял лично.

В конце мая войска были готовы к выступлению. Замысел операции знали лишь немногие старшие начальники, боевых задач до младших офицеров и войск не доводили. Полковые священники отслужили молебен перед строем, окропили всех святой водой. Командиры батальонов подозвали к себе подчиненных офицеров и коротко проинструктировали о порядке предстоящего перехода. После этого батальоны перестроились в колонны и тронулись в путь.

Бой

Вначале шли переходами по 20–25 километров в сутки, но с вступлением в горы они сократились почти в два раза. Разведка практически не велась. На привалах выставлялось боевое охранение. Походные трудности компенсировались введением в солдатский рацион порции спирта, которую выдавали к обеду.

В Евгеньевском укреплении, названном в честь командира корпуса Головина, было намечено формирование Дагестанского экспедиционного отряда. Туда ежедневно прибывали войска из Темир-Хан-Шуры, которые размещались в лагере на берегу реки Сулак. К исходу 31 мая весь Дагестанский отряд был в сборе.

1 июня прибыл начальник отряда генерал-лейтенант князь Бебутов, осмотрел войска и объявил о выступлении на следующий день. Опять-таки замысел операции не объявлялся, боевые задачи не ставились. Правда, был создан боевой порядок, в котором каждое подразделение получило свое место.

Сутки Дагестанский отряд шел по местности, хранивший следы предыдущих экспедиций. Проходя мимо бывшего аула Чиркей, русские видели одни руины и остатки порубанных огромных садов. Ни одной живой души не встречалось в пути, словно эта местность была необитаемой. И даже казалось странным, что когда-то здесь жили люди, паслись стада, возделывались поля и зеленели сады. Многолетняя война сделала свою разрушительную работу и продолжала делать дальше.

4 июня Дагестанский отряд соединился с отрядом генерала Лидерса, следовавшим с Чечни. На следующий день утром войска продолжили путь. Впереди шел авангард в составе семи батальонов пехоты и девяти сотен конницы при 8 горных орудиях под командой генерал-майора Пассека. Вместе с ним находился и главнокомандующий с огромной свитой.

В этот день впервые с начала похода увидели противника — отряд из нескольких сотен конных горцев следовал впереди и правее русских войск на почтительном расстоянии.

Но вот начались настоящие горы. Войска пошли на длинный и крутой спуск, затем предстоял подъем, контролируемый противником. Когда начали подниматься, сверху грянул орудийный выстрел, затем затрещали ружья, появились первые раненые…

Настрелявшись вдоволь, горцы отступили, предоставив русским полюбоваться окрестностями с вершины.

6 июня авангард продолжил путь, видя перед собой вражескую конницу. Шли через горы в густом тумане, который в полдень был сменен холодным дождем. Люди промокли и продрогли и уже не думали ни о чем другом, кроме отдыха, костра и горячей похлебки. Но именно в это время они были внезапно обстреляны противником, находившимся в укрытиях вне досягаемости ответного огня. Перестрелка, продолжавшаяся всю ночь, не столько причинила вреда, сколько измотала людей.

Утром следующего дня с неба повалил снег, слой которого к вечеру был выше колен. Затем ударил мороз. Войска авангарда оказались в горах в отчаянном положении: без теплой одежды, без запаса дров. Чтобы согреть пищу, жгли древки казачьих пик и ребра от носилок, но все это быстро кончилось. Появились простуженные и обмороженные. Только 11 июня отряд Пассека спустился в долину, окаймленную высокими горами, где в то время уже находились главные силы экспедиции. Там солдаты немного передохнули и отогрелись.

13 июня во второй половине дня новый авангард под командой генерала Клюки-фон-Клюгенау двинулся к Андийским воротам, отделявшим Гумбет от Анди. Эта узкая расщелина в гряде гор была укреплена завалами с бойницами и представляла собой удобную для обороны позицию. Но наличие одного открытого фланга вынудило горцев отказаться от ее обороны и они без боя оставили Андийские ворота. Правда, из-за отсутствия разведки, русское командование узнало об этом лишь спустя несколько часов.

За Андийскими воротами взору войск предстала величественная картина: глубокий котлован реки и пылающие по ее берегам аулы, подожженные уходящими жителями.

14 июня войска двинулись вперед. В районе аула Гагатли их авангард был атакован большим отрядом горцев, который затем отступил в аул Анди. Там завязался жаркий бой. За его ходом Воронцов наблюдал лично, но существенно повлиять не мог, так как местность не позволяла ввести в дело новые силы. Поэтому большая часть войск простояла во время боя без дела. Активно действовала туземная милиция. Поэтому, когда наступавшие части овладели аулом, в нем нашли трупы нескольких его защитников с отрезанными кистями правых рук, что было в обычае милиционеров. Потери русских в том бою составили 6 человек убитыми, 64 ранеными и 63 контуженными.

В течение последующих шести дней войска оставались на месте в бездействии. От бескормицы начался падеж лошадей, недостаток продовольствия ощущали и люди. Поэтому Воронцов решил послать отряд войск в Темир-Хан-Шуру за сухарями, который возглавил генерал Бебутов.