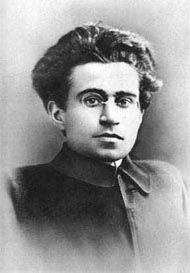

Антонио Грамши - Искусство и политика

Грамши ставит и рассматривает вопрос об интеллигенции как один из основных вопросов революции и развития общества. Является ли интеллигенция самостоятельной и независимой социальной группой, или же всякая социальная группа имеет свою собственную интеллигенцию – так звучит проблема интеллигенции у Грамши. Он считает, что любая общность, возникающая на определенной экономически-производственной основе, выделяет из своих рядов один или несколько слоев интеллигенции, помогающей этой группе или этому классу осуществлять социальную гегемонию и политическое управление. Именно интеллигенция помогает правящей группе снискать доверие широких народных масс, получить их согласие на новый политический курс и преобразование общественной жизни.

Эту «органическую» интеллигенцию, создаваемую социально активными слоями, Грамши отличает от «традиционной» интеллигенции, сформированной веками и существующей на протяжении длительного исторического времени. Значение «традиционной» интеллигенции в жизни общества настолько важно и серьезно, что любая социальная группа, устанавливающая свое историческое господство, активно борется за ассимиляцию и идеологическое завоевание «традиционной» интеллигенции. Процесс привлечения «традиционной» интеллигенции на сторону правящей социальной группы или класса во многом зависит от формирования собственной «органической» интеллигенции данной группы или класса.

Каждая из этих видов интеллигенции выполняет свои специфические функции, определяемые конкретно-историческим соотношением социально-политических сил.

Позиция Грамши в этом вопросе определила и его нетрадиционную оценку итальянского гуманизма. Грамши противополагает космополитизму чуждой народу культуры ученых-латинистов позитивный опыт русской интеллигенции, которая усваивает культуру и исторический опыт самых передовых стран Запада, не теряя специфики своей культуры и не порывая духовных и исторических связей со своим народом, что помогло ей пробуждать народ и вести его ускоренными темпами по пути социально-экономического и политического развития.

Аналогии социокультурной стратификации итальянского общества Грамши находит в старокитайской культуре и в Индии, где существовал традиционный разрыв между интеллигенцией и народом, объясняемый специфической письменностью и различиями в способах восприятия и исповедания одной и той же религии среди разных слоев общества – клира, интеллигенции и народа.

Грамши замечает, что если «органическая» интеллигенция тесно связывает свое существование и свою деятельность с теми социальными слоями и классами, которые ее порождают, то «традиционная» интеллигенция защищает и отстаивает свой корпоративный дух, полагая себя самостоятельной и независимой от правящей социальной группы. Грамши справедливо считает эту позицию «традиционной» интеллигенции утопичной.

Согласно Грамши интеллигенция, как и другие социальные слои, вовлечена в общий комплекс общественных отношений, поэтому ошибочно искать отличие интеллигенции в сущности ее интеллектуальной деятельности. В действительности «homo faber неотделим от homo sapiens»: все люди являются интеллигентами, но не все из них выполняют в обществе функции интеллигента.

Болтливой риторической культуре, озабоченной самовоспроизводством, Грамши противопоставляет активную позицию слияния умственной деятельности с практической жизнью. Интеллигент современный – это строитель и организатор жизни; от трудовой деятельности он движется к практической научной деятельности и к гуманистическому мировоззрению, без которого он остается лишь «специалистом», не влияющим на изменение общекультурного климата.

Одна из самых привлекательных черт Грамши – постоянное наведение мостов между высокой теорией и насущной практикой социального строительства. В поле зрения мыслителя – не только стратегия построения интеллектуального «идеологического блока», но и конкретные задачи народного образования. Сложность функций, выполняемых интеллигенцией в современном обществе, постоянно растет, и Грамши считает, что, чем шире размах школьного обучения, чем многочисленнее «вертикальнее ступени» школы, чем выше культура школы, тем сложнее культурный мир и цивилизация. Демократизация школы находится в прямой зависимости от демократизации «высокой культуры» и «высокой техники», и наоборот, демократизация культуры и техники зависит от демократизации школы.

Связь интеллигенции с основной социальной группой и с миром производства опосредуется двумя большими надстроечными группами: «гражданским» обществом и государством или «политическим», «государственным» обществом. Деятельность интеллигенции опосредуется всем комплексом надстроек, существующих в обществе. Да и сами интеллигенты выполняют отнюдь не одинаковые функции: одни создают науку, технику и культуру, вырабатывают новые фундаментальные идеи, другие занимаются распространением уже существующих идей, их популяризацией и т. д. Различные слои самой интеллигенции занимают в обществе различное положение и выполняют довольно разные функции. Одно дело – сельский интеллигент, другое – городской, третье – политический функционер, бюрократ и т. д. Членов политической партии Грамши также рассматривает как интеллигентов, поскольку партия заботится об укреплении связей между «органической» интеллигенцией господствующей группы и «традиционной» интеллигенцией, а также стремится выполнять роль воспитывающей, духовной силы общества. Известно, что политическая партия готовит свои кадры квалифицированных политических интеллигентов, руководителей, организаторов различных сфер жизни общества.

Грамши рассматривает искусство в тесной связи с политикой, поскольку оно неотъемлемо от национальной жизни, жизни народа. Однако, несмотря на убийственный сарказм по отношению к современным поборникам «чистого искусства», Грамши не приемлет волюнтаристского давления в художественной сфере. «Под угрозой наказания можно подавить волю, но нельзя заставить создать произведение искусства»,– утверждает Грамши. «Если политический деятель осуществляет нажим с целью заставить искусство своей эпохи выражать определенный нравственный мир,– это будет политической акцией, а не актом художественной критики. Если нравственный идеал, за который идет борьба, является истинным и жизнеспособным, его развитие становится неодолимым и порождает своих художников. Если же, несмотря на нажим, такой процесс не наблюдается, то это означает, что речь шла о ложной и фальшивой нравственности, о бумажном корпений посредственностей, которым обидно, что люди, обладающие большим влиянием, чем они, не согласны с ними».

Борьба за новое искусство, согласно Грамши, не должна принимать форму политического принуждения. Ее следует понимать глубже– как борьбу за новую культуру, новый нравственный образ жизни, который даст начало новому мироощущению, способному породить новых художников.

Вообще антиномия политического и художественного мышления получает у Грамши неожиданное освещение. Отметим, что и в этом вопросе проявилась свойственная ему широта и непредубежденность взгляда. Романтический тезис об опережающей функции искусства настолько прочно вошел в культурный обиход нашей эпохи, что уже никому: ни традиционалистам, ни новаторам – не приходило в голову его оспаривать. И только Грамши отважился рассеять всеобщее заблуждение и этим выбил почву из-под ног у адептов политического нажима: он обосновал и правомерность отставания художника в понимании реальности, и суверенность его прав.

Анализируя соотношение между литературой и политикой, Грамши отмечает: «Литератор неизбежно будет иметь менее точные и определенные перспективы, чем политический деятель, он должен быть в меньшей степени „сектантским“, если можно так сказать, но до некоторой степени „противоречивым“. Для политика любой „фиксированный“ образ является a priori реакционным: политик рассматривает все движение в его становлении. Художник, напротив, имеет дело с фиксированными образами, отлитыми в окончательную форму. Политик представляет человека таким, каков он есть, и, в то же время, каким он должен быть, чтобы добиться определенной цели; его работа состоит именно в том, чтобы привести людей в движение, вывести их за пределы сегодняшнего бытия, дабы сделать их способными коллективно добиться поставленной цели, то есть „сообразоваться“ с целью. Художник представляет необходимо „то, что есть“ в настоящий момент личностного, не-конформистского и т.д., реалистически. Поэтому, с политической точки зрения, политик никогда не будет доволен художником и не сможет быть им доволен: он всегда будет находить, что художник отстает от времени, всегда анахроничен, всегда оказывается преодоленным, превзойденным реальным движением. Если история есть непрерывный процесс освобождения и развития самосознания, то очевидно, что любая стадия истории, в данном случае как история культуры, будет быстро превзойдена и не будет больше интересовать».