Скарлетт Томас - Наваждение Люмаса

В бетонном коридоре, ведущем к моей лестнице, было, как обычно, холодно и темно. Велосипеда на месте не было — значит, Вольфганг, мой сосед, еще не вернулся. Не представляю, как он там согревается у себя в квартире (впрочем, подозреваю, что его выручает огромное количество сливовицы, которое он выпивает), но лично для меня холод — это сущее бедствие. Понятия не имею, когда были построены наши с ним квартиры, но они обе чересчур большие, с высокими потолками и длинными, отзывающимися эхом коридорами. Центральное отопление пришлось бы здесь как нельзя более кстати, но хозяин не желает его устанавливать. Прежде чем снять пальто, я поставила коробку с книгами и рюкзак на большой дубовый стол в кухне, включила свет, проволокла через всю прихожую электрический камин из спальни, воткнула его в розетку и дождалась, пока металлические пружинки тускло (мне всегда кажется, с каким-то стыдливым видом) зарделись. Потом зажгла газовую печь и включила все конфорки на плите. Закрыла кухонную дверь — и только после этого сняла с себя верхнюю одежду.

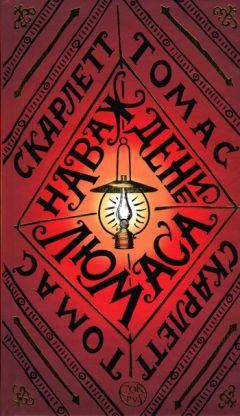

Я дрожала, но не только от холода. Осторожно вынув из сумки «Наваждение», положила книгу на стол. И мне вдруг показалось, что не годится сидеть вот так, рядом с коробкой, полной других книг, и кофейной чашкой, оставшейся на столе с завтрака. Я переставила коробку и убрала чашку в раковину. Теперь рядом с книгой больше ничего не было. Я подняла ее со стола и провела рукой по обложке, ощущая пальцами прохладу кремового тканого переплета. Затем перевернула книгу и прикоснулась к задней части переплета — как будто бы она могла сильно отличаться от передней. Снова положила ее на стол и услышала, как пульс принялся отбивать послания азбукой Морзе. Насыпала в маленькую кофеварку кофе и поставила ее на одну из уже нагревшихся конфорок, после чего налила себе полстакана сливовицы, подаренной Вольфгангом, и в два глотка ее опрокинула.

Пока варился кофе, я проверила мышеловки. И у меня и у Вольфганга в квартирах есть мыши. Он все время говорит, что надо бы завести кошку, а я вот ставлю мышеловки. Они не убивают мышей — просто удерживают в продолговатом пластмассовом контейнере до тех пор, пока я их не обнаружу и не выпущу. Подозреваю, что проку от такой системы ни на грош: я выношу мышей из квартиры, и они немедленно возвращаются обратно, но что поделаешь, убивать их я не могу. В этот день попались три мышки, вид у них был невеселый — похоже, им порядком осточертело сидеть в своих тюремных камерах с прозрачными стенами. Я отнесла мышеловки вниз и выпустила мышей во двор. Никогда бы не подумала, что буду возражать против грызунов в доме, но они и в самом деле съедают все подчистую, а одна из них как-то раз пробежала мне по лицу, когда я лежала в постели.

Вернувшись наверх, я достала из шкафчика четыре крупные картофелины, быстро их вымыла, посолила и поставила запекать на медленном огне в духовку. Пожалуй, ни на какую более серьезную готовку я сейчас не способна — да и есть не очень-то хотелось. Диван у меня стоит на кухне, поскольку нет никакого смысла держать его в пустой гостиной, где нет отопления. Воздух в комнате начал согреваться и наполнился запахом печеной картошки, и я наконец сняла кроссовки и свернулась клубочком с чашкой кофе, пачкой женьшеневых сигарет и «Наваждением». Затем я прочла первую строчку предисловия — сначала про себя, потом вслух, — а мимо снова с грохотом пронесся поезд: «Данное повествование может показаться читателю сущей выдумкой или сном, записанным сразу после пробуждения — в те лихорадочные мгновения, когда человек еще находится под гипнотическим действием колдовских фокусов, что начинают твориться в его голове, стоит ему закрыть глаза».

Я не умерла. Но, если честно, я этого и не ждала. Да и вообще, как может книга быть проклятой? Сами по себе эти слова (которые я не сразу как следует поняла) кажутся чудом. То, что они по-прежнему здесь, до сих пор существуют, напечатанные черной краской на грубо обрезанных страницах, желтых от старости, — вот что по-настоящему удивительно. Невозможно и представить себе, сколько рук прикасалось к этой странице и сколько глаз на нее смотрело. Книга была опубликована в 1893 году, и что же дальше? Читал ли ее вообще хоть кто-нибудь? К тому моменту, когда вышло «Наваждение», Люмас был уже прочно забыт. Слава пришла к нему ненадолго — в 1860-е, тогда люди знали его имя, но вскоре потеряли к нему всякий интерес и решили, что он не то чокнутый, не то просто большой чудак. Однажды Люмас появился в Йоркшире, где Чарльз Дарвин проходил то, что сам называл «лечением водой», грубо отозвался о казарках, после чего ударил Дарвина в лицо. Это было в 1859 году. Дальше он, насколько я знаю, увлекся совсем уж странными эзотерическими затеями — посещал медиумов, изучал паранормальные явления и стал попечителем Королевской гомеопатической клиники Лондона. Начиная примерно с 1880 года он, по всей видимости, вовсе перестал печататься. Затем написал «Наваждение» и умер на следующий день после того, как книга была опубликована, — кстати сказать, все, кто сыграл какую-либо роль в ее выпуске (издатель, редактор, наборщик) к этому времени тоже умерли. Отсюда и пошли разговоры о проклятии.

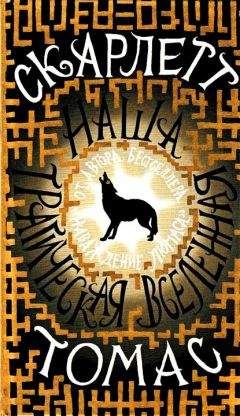

Но, возможно, были и другие причины для того, чтобы называть книгу проклятой. Люмас был изгоем. Биолога-эволюциониста Ламарка (который утверждал, что организмы передают по наследству приобретенные качества) он безоговорочно предпочитал Дарвину (утверждавшему, что не передают), хотя даже такие люди, как Сэмюэл Батлер, прозванный «величайшим баламутом девятнадцатого столетия», начинали приходить к мысли, что все мы вообще-то «дарвиновы мутанты». Он писал письма в «Таймс», критикуя не только своих современников, но и каждую сколько-нибудь значительную фигуру в истории философской мысли, включая Аристотеля и Бэкона. Люмаса чрезвычайно интересовало существование четвертого пространственного измерения, и он писал об этом всевозможные неправдоподобные рассказы, чем приводил в бешенство окружающих, решительно не веривших ни в какие дополнительные измерения. На их нападки он отвечал: «Да ведь это всего лишь выдуманные истории!» — но все прекрасно понимали, что, прикрываясь художественным вымыслом, на самом деле с помощью этих самых «историй» он выражает свои философские воззрения. Большинство его идей касались природы мысли, в особенности — мысли научной, и свои художественные рассказы он называл «экспериментами сознания».

В одном из его самых интересных рассказов, который называется «Синяя комната», двое философов приезжают в богатый особняк на званый вечер. Собравшись сыграть с хозяином в бильярд, они никак не могут найти бильярдную и, окончательно заблудившись, попадают в синюю комнату в «нехорошем» крыле дома. В этой комнате две двери, одна в северной стене, другая — в южной, а в середине — винтовая лестница. Один из философов предлагает подняться по лестнице, но второй полагает, что лучше выйти из комнаты через одну из дверей. Они все спорят и никак не могут договориться и в итоге принимаются рассуждать о призраках. Один утверждает, что, поскольку никаких призраков не бывает, бояться им нечего. Второй соглашается, что бояться им нечего: он никогда в жизни не видел призрака, а значит, призраков не существует. Довольные результатом беседы, философы выходят из комнаты через ту дверь, в которую вошли, и пытаются вернуться к гостям. Однако обнаруживается, что синее крыло дома устроено странным образом: выйдя из комнаты, они попадают в коридор, который ведет к винтовой лестнице, а спустившись по ней, снова оказываются в синей комнате. Они пробуют другую дверь — та же история. Поднимаются по лестнице — видят всего лишь одну из дверей. Куда бы они ни пошли — снова оказываются в синей комнате.