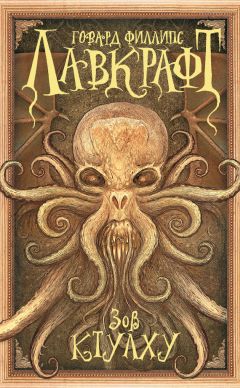

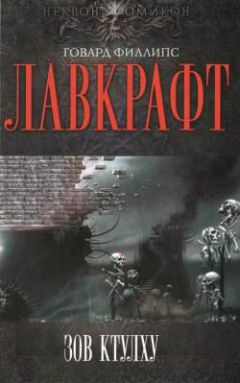

Говард Лавкрафт - Зов Ктулху

Обзор книги Говард Лавкрафт - Зов Ктулху

Все произведения публикуются либо в новых переводах, либо в новой, тщательно выверенной редакции, — а некоторые и впервые.

Говард Филлипс Лавкрафт

Зов Ктулху[1]

(Найдено среди бумаг покойного Френсиса Терстона, жителя Бостона)

Со всей очевидностью можно полагать, что от столь могущественных сил или существ мог остаться некий живой реликт — представитель весьма отдаленной эпохи, когда сознание, быть может, проявлялось в формах, исчезнувших задолго до того, как Землю затопил людской прилив, — в формах, мимолетную память о которых сумели сохранить разве лишь поэзия да легенды, именующие их богами, чудовищами и мифическими существами всех родов и видов…

Элджернон БлэквудI

Ужас, воплощенный в глине

Мне думается, что высшее милосердие, явленное нашему миру, заключается в неспособности человеческого разума понять свою собственную природу и сущность. Мы живем на мирном островке счастливого неведения посреди черных вод бесконечности, и самой судьбой нам заказано покидать его и пускаться в дальние плавания. Науки наши, каждая из которых устремляется по собственному пути, пока что, к счастью, принесли нам не так уж много вреда, но неизбежен час, когда разрозненные крупицы знания, сойдясь воедино, откроют перед нами зловещие перспективы реальности и покажут наше полное ужаса место в ней; и это откровение либо лишит нас рассудка, либо вынудит нас бежать от мертвящего просветления в покой и безмятежность новых темных веков.

Теософы догадывались о грозном величии космического цикла, в котором наш мир и сам род человеческий являются всего лишь быстротечными эпизодами. Они указали на возможность сохранения до наших времен отдельных реликтов минувшего, но при этом пользовались весьма туманными определениями, какие, не будь они прикрыты елеем утешительного оптимизма, наверняка заставили бы заледенеть нашу кровь и саму душу. Но отнюдь не из их писаний дошел до меня отблеск давно минувших и недоступных нашему сознанию времен — до сей поры меня пронизывает холод, когда я о нем думаю, и я едва не схожу с ума, когда вижу его во снах. Отблеск этот, подобно всем внезапным явлениям истины, вспыхнул в моем сознании вследствие нечаянно возникшей связи между разрозненными фактами. В моем случае это были две вещи — статья из старой газеты и рукопись покойного профессора, моего деда. Молю Бога, чтобы никому на свете не вздумалось восполнить зияющие в моем рассказе пробелы, а уж я сам, пока жив, нипочем не возьмусь за это дело. Думаю, что и покойный профессор намеревался вечно хранить молчание о том, что ему довелось узнать, и непременно уничтожил бы свои записки, не постигни его внезапная смерть.

Мое знакомство с ужасающими фактами этой истории началось зимой с 1926-го на 1927 год, когда скоропостижно скончался мой двоюродный дед Джордж-Гэммел Энджелл, профессор Браунского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд, слывший великим знатоком семитских языков. Кроме того, он получил широкую известность как специалист по древним надписям и в качестве такового часто приглашался для консультаций директорами самых прославленных музеев мира, так что его внезапный, пусть и в возрасте девяноста двух лет, уход из жизни, думается мне, не остался незамеченным в научных кругах. Интерес к его кончине подогревался также сопутствующими ей странными обстоятельствами и отсутствием очевидных причин. Смерть настигла профессора вскоре после того, как он прибыл в родной город на ньюпортском пароходе. Очевидцы утверждали, что он упал замертво, случайно столкнувшись с никому не известным негром, по виду матросом, выскочившим из дверей подозрительного притона, каких немало встречается на обрывистом морском берегу, по которому проходит кратчайший путь от портового района к дому покойного на Уильямс-стрит. Врачи не сумели обнаружить в его организме никаких признаков серьезных заболеваний и после долгих дискуссий пришли к выводу, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца, вызванная, по их мнению, не в меру резвым для такого пожилого человека подъемом по крутому склону горы. В то время у меня не было причин оспаривать это заключение, но последующие обстоятельства заставили меня изменить свое мнение.

Мой дед умер бездетным вдовцом, и от меня, его единственного наследника и душеприказчика, справедливо ожидали наведения порядка в оставленных им бумагах, а также основательного их изучения. Выполняя свой долг, я перевез дедовский архив — целую гору папок и ящиков с документами — в свою бостонскую квартиру. Многие разобранные мною материалы будут вскоре опубликованы Американским археологическим обществом, но содержимое одного из ящиков показалось мне слишком странным, и, следуя какому-то инстинктивному чувству, я решил, что его надлежит держать подальше от посторонних глаз. Изначально ящик был заперт, и я не мог к нему подступиться до тех пор, пока мне не случилось наткнуться на кольцо с ключами, которое профессор всегда носил при себе в кармане сюртука. Только тогда мне удалось отпереть ящик — но, как оказалось, лишь для того, чтобы оказаться лицом к лицу с куда более головоломной проблемой. Что могли означать содержащиеся в нем предметы — странного вида глиняный барельеф, разрозненные рукописи, беглые заметки и кипа газетных вырезок? Не стал ли мой дед жертвой какой-нибудь дешевой мистификации? Чтобы пролить свет на эти вопросы, я твердо решил разыскать эксцентричного скульптора, осмелившегося, как мне тогда подумалось, бесцеремонно нарушить душевное равновесие почтенного человека.

Барельеф представлял собой неправильный прямоугольник толщиной менее дюйма и размером пять на шесть дюймов. По всей очевидности, он был изготовлен совсем недавно. Однако по своему духу и стилю он был далек от современности, ибо, какими бы многообразными и необузданными ни были прихоти нынешнего кубизма и футуризма, они чаще всего не достигают той неизъяснимой глубины и непосредственности, какие таятся в творениях первобытных мастеров. Здесь же, как мне показалось, проглядывало нечто весьма родственное последним, хотя моя память — при моем уже достаточно близком знакомстве с обширными коллекциями и трудами деда — потерпела полную неудачу в попытках приискать хоть какие-нибудь аналогии к этому предмету или уловить хотя бы намек на что-либо подобное в других культурах.

Нижняя часть плиты изобиловала знаками иероглифического характера, а над ними была помещена фигура, в которой угадывалось стремление художника изобразить нечто вполне конкретное — стремление, которому, увы, не способствовала импрессионистская манера исполнения. То было некое чудовище или, скорее, его обобщенный образ, который могло породить лишь воспаленное воображение безумца. Если я скажу, что при взгляде на барельеф моя в достаточной степени изощренная фантазия нарисовала комбинацию из осьминога, дракона и уродливого подобия человека, то мне удастся приблизительно передать характер этого странного произведения. Неуклюжее чешуйчатое тело с рудиментарными крыльями венчала мясистая, снабженная щупальцами голова; однако по своему шокирующему впечатлению все эти детали не шли ни в какое сравнение с цельным обликом фантастического существа. За фигурой скульптором было намечено подобие заднего плана, являвшего собою смутный намек на некое циклопическое строение.