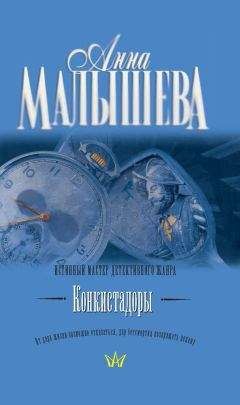

Анна Малышева - Конкистадоры

Обзор книги Анна Малышева - Конкистадоры

Анна Малышева

Конкистадоры

Конкистадоры

1

Война окончилась, и Каталина Монтехо перестала ждать своего мужа, так и оставшегося лежать завернутым в сорванную портьеру в захваченном баронском доме, далеко, в Германии, в Эбервальде. Его друзья ушли в очередную атаку, и на тело чужака молча смотрели разгромленные буфеты – смотрели детскими глазами крестильных чашечек, расписанных сиренью. В разбитое окно тянуло смрадом из вольера, где лежали трупы немецких овчарок, отравленных бежавшими хозяевами. Муж Каталины не погиб в бою – его зарубили во сне за два дня до конца войны шашкой, на серебряном эфесе которой было вытравлено имя «Эннегрет». Хозяин шашки Эннегрет пах гарью и смертью, как сожженный дом, как вся окраина городка, где уже угасало пламя шестилетней войны. Он незамеченным взобрался по загаженной и окровавленной мраморной лестнице, между разбитых статуй, спящих солдат и поющих патефонов, один из которых исполнял «Лили Марлен», а другой – увертюру к «Тангейзеру». Прошел по анфиладам комнат, среди призраков своего детства, и остановился у кресла, где спал человек с чувственным, резко очерченным ртом. Медленно, со страстной осторожностью ненависти поднял тяжелую шашку и ударил два раза. Через полминуты он сам был убит в спину длинной очередью из автомата.

2

Известие о смерти мужа привез Каталине Монтехо друг семьи, Филипп Кастеллано – он и убил сумасшедшего барона в Эбервальде. Он горевал едва ли не больше вдовы, оставшейся с четырьмя детьми на руках, – Филипп был не только дальним родственником ее мужа, но и его неразлучным другом с детства. Вместе они росли в Гранаде, вместе учились в Резиденции, вместе выступили против Франко и были вынуждены бежать из Испании в октябре тридцать восьмого года, когда оставаться там стало невозможно. Каталина против своей воли с мельчайшей отчетливостью помнила тот страшный осенний полдень в порту Картахены, который безостановочно бомбили франкистские самолеты. Причал, где шла посадка, за считанные мгновения обратился в кромешный ад, в месиво из чемоданов, разорванных осколками, окровавленных человеческих тел, уже неподвижных и еще извивающихся. У женщины до сих пор немели ноги, когда она вспоминала, как муж толкал ее, оцепеневшую от ужаса, на трап, уже перекрытый ранеными и трупами, и как она решилась наконец ступить на чье-то бьющееся в агонии тело. Она и сейчас не могла понять, каким чудом не потеряла в этом чудовищном хаосе из крови и паники никого из детей, не помнила, как они оказались на палубе, а затем – в трюме, как отчалил корабль, навсегда увозящий их от берегов родины. На этом корабле Испанию покидал и другой, безмолвный и неподвластный смерти, пассажир. То было легендарное золото конкистадоров, шестьсот тонн слитков и ювелирных изделий, как оригинальных, индейских, так и перекованных некогда из религиозно-эстетических соображений. Наспех сбитые ящики тесными угрюмыми рядами стояли в трюмах. Их не успели расположить так, чтобы сбалансировать бортовую и килевую качку, и когда начинало штормить, волны с усиленной яростью набрасывались на судно, пробирающееся между валов жуткими скачками и с запинками, будто пьяница, готовый вот-вот потерять равновесие. Всю дорогу Каталину одолевала смертельная дурнота. Она неподвижно сидела на чемодане, поджав под себя ноги в разорванных чулках и оперевшись спиной о ящик с золотом, призрачно-бледная, равнодушная ко всему, вновь и вновь переживая ужас затихшей вдали бомбежки. У женщины смутно осталась в памяти Одесса, тенью мелькнула Москва, сном показался душный грязный поезд, увозящий семью все дальше на восток. Очнулась она только в Алма-Ате. Ее пробудил безмятежный шум арыков, таящий в себе нечто знакомое. И то же странное чувство пронзило Каталину, когда она взглянула на пирамидальные тополя, темными рядами стоявшие вдоль длинных, истомленных жарой улиц, на синие горы, замыкавшие горизонт повсюду, куда бы она ни обернулась. Это было лишь смутно похоже на покинутую Гранаду, и все же здесь женщина решилась вздохнуть полной грудью, взять в руки иглу с ниткой, чтобы привести в порядок одежду детей, прислушаться к звукам незнакомого языка, который ей еще предстояло выучить.

Филипп Кастеллано тоже сумел сесть на тот корабль, уцелела и его единственная дочь, красивая молчаливая девочка, точная копия рано умершей жены. Прибыв в Алма-Ату, испанские семьи получили жилье, Кастеллано – отдельно стоящий флигель, Монтехо – целый одноэтажный дом, просторный, но запущенный. Муж Каталины немедленно взялся его достраивать и переделывать и к началу войны привел в такой вид, что женщине все чаще начинало казаться, будто она никуда и не уезжала из Гранады. Дом был почти точной копией того, который пришлось оставить, – белый, квадратной планировки, с четырьмя внутренними двориками. Изнутри он представлял собой непрерывную анфиладу сообщающихся комнат. По мнению соседей, дом построили неудобно и нерасчетливо, но для Каталины он был единственно возможен, как для пчелы единственно возможна шестиугольная ячейка в улье. Достроив дом, муж Каталины вскоре ушел на фронт добровольцем, как всегда, вместе с другом, который был его верной неразлучной тенью. Женщина долго не могла осознать, что Филипп Кастеллано вернулся один.

3

Как и до войны, как и в Испании, он приходил каждый вечер на чашку кофе, и как всегда, о его появлении Каталина узнавала прежде, чем слышала стук в дверь, даже если находилась на другом краю дома. Стоило ему поставить на ступеньку крыльца узкую маленькую, совершенно девичью ногу, как ее сердце сразу делало несколько лишних ударов. Она бы умерла от стыда, если бы он когда-нибудь узнал об этом, от стыда, смешанного с блаженством, – Каталина глотала эту пьянящую смесь, пока гость пил свой кофе. Все было, как в тот необычайно холодный майский вечер, в Гранаде, много лет назад, когда отец привел в гости будущего мужа Каталины и его неразлучного друга, и она угощала их, занимала разговором, обращаясь только к жениху и не смея взглянуть на другого гостя. Она помнила тот вечер, как помнят драгоценные минуты жизни, помнила лучше, чем свою свадьбу и первые слова детей. Большой старинный дом медленно тонул в сумерках, они уже наполнили все четыре внутренних дворика, в одном из которых находился колодец; казалось, из него они и выползали к ночи, чтобы затопить комнаты. Кладбищенские кипарисы, стоявшие вдоль улицы, стали черными на фоне бледного неба, сонно лепетала вода в арыках, прорытых еще арабскими властителями Альхамбры. Закат лежал на гористом горизонте, как груда битого стекла – зеленого и розового. Один осколок был у нее в груди, под сердцем, Каталина чувствовала его всякий раз, когда делала глубокий вдох, с того момента, как увидела того, кто не предназначался ей в мужья – худого, белокурого, с плаксивой линией рта, всегда одетого в черное. Она любила его, не смея встретить тяжелого взгляда бесцветных глаз, любила беспричинно, и тем более непоправимо. И вот он вернулся с войны и, давно уже вдовец, приходил по вечерам на чашку кофе к ней, уже вдове, и сказать ему о своей любви было еще невозможней, чем когда-либо.