Уолтер Миллер - Гимн Лейбовичу

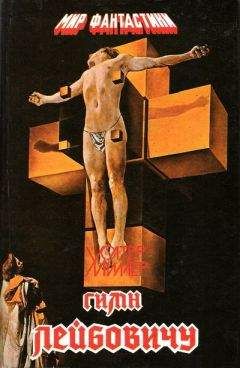

Эта статуя, как обескураженно отметил Зерчи, имела заметное сходство с некоторыми наиболее женоподобными изображениями, которыми посредственные или более чем посредственные художники искаженно представляли Христа. До отвращения слащавое лицо, пустые глаза, притворно улыбающиеся губы и руки, широко расставленные, словно для объятия. Бедра были широкими, как у женщины, грудная клетка намекала на наличие грудей, если только это не были складки плаща. «Господь наш, распятый на Голгофе, — тихо вздохнул аббат Зерчи, — вот как толпа представляет тебя!» Он с трудом мог представить эту статую говорящей: «Позвольте прийти ко мне малым детям», и совсем не мог представить, чтобы она сказала: «Отрекшиеся от меня прокляты будут на вечный огонь», или изгнала из храма менял. «Какие вопросы, — подумал он, — они задавали испытуемым, чтобы вызвать в воображении толпы это синтетическое лицо?» Это был всего лишь безымянный christus.[180]

Надпись на пьедестале гласила: «Успокоение». И Зеленая Звезда, конечно, должна была увидеть сходство с традиционным хорошеньким christus убогих художников. Но они взвалили его в кузов грузовика, прикрепили красный флажок к большому пальцу правой ноги и сходство стало трудно обнаружить.

Девушка держала руку на ручке двери и смотрела на пульт управления автомобилем. Зерчи быстро набрал на пульте «Скоростная трасса». Машина снова помчалась вперед, и девушка отпустила дверь.

— Сегодня много канюков, — тихо сказал он, глядя на небо через лобовое стекло.

Девушка сидела, не выражая никаких чувств. Он посмотрел на выражение ее лица.

— Вам больно, дочь моя?

— Это не имеет значения.

— Откройте эту боль небесам, дитя мое.

Она холодно посмотрела на него.

— Вы думаете, Богу это доставит удовольствие?

— Если вы откроете ее, то да.

— Я не могу представить себе Бога, которому доставляет удовольствие боль моего ребенка.

Священник вздрогнул.

— О, нет, нет! Не боль приятна Богу, дитя мое. Богу приятна стойкость души в вере, в надежде и в любви, несмотря на телесные страдания. Боль подобна отвратительному искушению. Богу не доставляют удовольствия искушения, которые терзают тело. Ему приятно, когда душа воспаряет над искушением и говорит: «Изыди, Сатана». То же самое и с болью, которая часто искушает нас отчаянием, гневом, потерей веры…

— Не тратьте напрасно слов, святой отец. Я не ропщу. Жалуется моя дочка, но она не понимает вашей проповеди. Ей может быть больнее моего, но она не может вас понять.

«Что я могу ответить на это, — подумал он оцепенело. — Сказать ей снова, что человеку была дана сверхъестественная нечувствительность к боли, но он утратил ее в Эдеме? Что ребенок — частица Адама и, следовательно… Это было правдой, но у нее больной ребенок, она сама больна и не хочет ничего слышать».

— Не делайте этого, дитя мое. Только не делайте этого.

— Я подумаю, — холодно ответила она.

— Однажды, когда я был еще мальчиком, у меня был кот, — медленно начал аббат. — Это был большой серый кот с лапами, как у небольшого бульдога, голова и шея подстать, и такой наглый, что был похож на самого дьявола. Это был чистокровный кот. Вы знаете кошек?

— Немного.

— Любители кошек чаще всего не знают их. Если вы знаете их, вы не станете любить всех кошек. На кошку, которую вы станете любить, когда узнаете ее, любитель кошек даже не взглянет. Зеке был как раз таким котом.

— В вашем рассказе будет, конечно, мораль? — Она смотрела на него с подозрением.

— Только та, что я убил его.

— Остановитесь. Чтобы вы ни собирались говорить, остановитесь.

— Его сбил грузовик, раздробил ему задние ноги. Он с трудом вполз в дом. Время от времени он издавал звук, похожий на кошачий боевой клич, и дергался, но большей частью лежал тихо и смотрел. «Его нужно усыпить», — твердили мне. Через несколько часов он выполз из-под дома. Он кричал, просил помочь. «Его нужно усыпить», — снова сказали мне. Я не позволил. Тогда мне сказали, что оставить его жить — жестоко. В конце концов я сказал, что если это нужно сделать, то я сделаю это сам. Я взял ружье, лопату и принес его на опушку леса. Пока я копал яму, он лежал, вытянувшись на земле. Потом я выстрелил ему в голову. Пуля была мелкокалиберной. Зеке дернулся раза два, затем приподнялся и пополз к кустам. Я снова выстрелил. Выстрел свалил его с ног, и я было подумал, что он мертв, и опустил его в яму. После того, как я бросил на него несколько лопат земли, Зеке приподнялся, выскочил из ямы и снова направился к кустам. Я кричал громче кота. Я добил его лопатой. Я снова бросил его в яму и использовал лезвие лопаты как нож мясника. Пока я рубил, Зеке еще дергался. Мне говорили потом, что это было просто рефлекторное сокращение спинных мышц, но я не верил. Я знал этого кота. Он хотел добраться до кустов, просто лечь там и ждать. Он просил Бога, чтобы я позволил ему добраться до кустов и умереть там так, как может умереть кот, если вы оставите его одного — с достоинством. Я никогда не чувствовал, что был прав в этом деле. Зеке был всего лишь котом, но…

— Замолчите! — прошептала она.

— …но даже древние язычники отмечали, что Природа не готовит нас к несению бремени. Если это справедливо по отношению к коту, то это тем более справедливо по отношению к существу с разумом и волей… Хоть в чем-то вы можете поверить небесам?

— Замолчите, черт вас побери, замолчите! — свистящим шепотом повторила она.

— Если я и был немного жесток, — сказал священник, — то по отношению к вам, а не к ребенку. Ребенок, как вы говорите, не может понять. А вы, по вашим словам, не ропщете. Следовательно…

— Следовательно, вы просите, чтобы я позволила ей медленно умирать и…

— Нет! Я не прошу вас. Как христианский священник, я приказываю вам именем Бога всемогущего не налагать рук на своего ребенка, не приносить его жизнь в жертву фальшивому богу целесообразного милосердия. Я не советую, я заклинаю и приказываю вам именем Христа. Вы понимаете?

Никогда раньше Зерчи не говорил таким тоном, и легкость, с которой слова срывались с его губ, удивляла даже его самого. Под его упорным взглядом она опустила глаза. На мгновение он испугался, что она рассмеется ему в лицо. Когда святая церковь изредка намекала на то, что она все еще считает свою власть высочайшей над всеми народами и даже более высокой, чем власть государства, люди лишь сдержанно хихикали. И такое же чувство этот приказ мог вызвать в этой ожесточившейся девушке с умирающим ребенком на руках. Было жестоко уговаривать ее, и он сожалел об этом. Простой приказ мог достичь того, чего не смогло сделать убеждение. Голос власти был ей сейчас нужнее, чем голос разума. Он уверился в этом по тому, как она сникла, хотя он произносил слова приказа так мягко, как только мог.