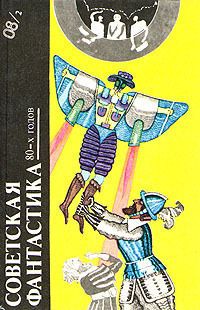

Сергей Плеханов - Советская фантастика 50—70-х годов (антология)

Шанин, слегка обалдевший от всех этих путешествий по канализационным шахтам, мусоропроводам, кухням-автоматам, внутренне подобрался и напрягся. Сомнений быть не могло — теперь они находились в самом жилище Правителя, в его интимном приюте, в его личной столовой.

Очень богатая, точнее, невероятно богатая комната, обитая сандаловым деревом. Картины, огромная люстра, инкрустированный стол, тяжелый стул с высокой спинкой. И даже имитация окна с кружевными пышными занавесками.

На Бина напала какая-то оторопь. Он застыл, тяжело опираясь на свою рогатину, белая маска вместо лица — и неотрывно смотрел на дверь в коридор.

— Шан… Можешь меня презирать, можешь надо мной издеваться, но я не могу. Не могу. Сейчас он войдет. Он войдет в эту дверь. Я не могу… Это выше меня.

Шан положил ему руку на плечо, успокаивая.

— Тебе смешно, Шан? Это должно быть очень смешно.

— Мне не смешно, Бин. Я понимаю тебя.

— Это невозможно понять. Это можно только чувствовать. Это не страх, нет — другое… Мне кажется, он войдет, и все кончится — я, ты, Свира, Вселенная — потому что мы узнаем что-то, что убьет саму жизнь. Все лопнет, взорвется, исчезнет. Потому что ни в чем не останется ни капли смысла…

— Разве Кормчий дает смысл жизни, Бин?

— Я знаю, что я говорю чушь. Но я не могу…

— Давай перехватим, Бин, в ожидании хозяина. Эти кухонные запахи разбудили во мне аппетит…

Шанин переставил подносы на деревянный стол. Бин взял несколько яблок, землянин решил подкрепиться поосновательней: налил себе чашку густого кофе и с аппетитом уничтожил какую-то упитанную птичку в приятном сладковато-кислом янтарном соусе. Поскольку кроме единственного стула в комнате не было другой мебели, пришлось есть стоя. Занимать хозяйское место было невежливо.

Время шло. В столовую никто не входил.

— Первый завтрак остался нетронутым. Судя по всему, второй постигнет та же участь. Или Правитель слишком поздно встает, или… Или он вообще не ест.

— Ты забываешь, Шан, о втором столе. Если одновременно сервируется два стола, значит, есть две столовых, и две… не знаю, как назвать… квартиры, что ли. Может быть, Верховный сейчас в другой столовой?

— Пойдем, Бин. Ты готов?

— Да, все в порядке. Прости за слабость. Только… иди вперед, Шан. Так будет лучше.

За дощатой дверью оказалась небольшая прихожая, убранная изысканными вещами, если не считать вешалки из саблевидных рогов горбатого козла. На вешалке висел долгополый голубой плащ с меховой оторочкой и золотым топором на рукаве.

А под вешалкой — совсем некстати — валялись стремянка и заступ.

Кроме двери из столовой, в прихожей было еще две. За одной из них оказалась кабина лифта на все двадцать четыре уровня. А за другой…

— Он здесь… Это его плащ.

Шанин шагнул было к двери, но Бин задержал его.

— Подожди. Теперь я. Я должен. Я должен победить в себе раба. Иначе я никогда не прощу себе. Именем деда, именем отца, именем матери… Я пришел!

Бин рывком распахнул дверь и шагнул в комнату.

Шанин не понял, что заставило Бина остановиться на полушаге. Эта комната тоже была пуста.

Но когда, обежав глазами узкую деревянную кровать под серым покрывалом, письменный стол со включенной настольной лампой и большую, во всю стену, карту, он перевел взгляд вниз — по спине пробежал холодок.

У ног в полу чернело квадратное отверстие. А на дне ямы, на глубине в полтора человеческих роста, лежал скелет в парадном костюме Кормчего Свиры.

Бин опустился на колено, осматривая пол. Тронул что-то коричневое, что мгновенно рассыпалось в пыль.

— Яблоко… Силайское яблоко…

* * *

Оксиген Аш думал о Кокиле Уране.

Он расхохотался в лицо смертнику, услышав угрозу. Он не поверил великому художнику. Как все мелкие и подлые люди, правитель Свиры был убежден в мелочности и подлости всех живущих. Он верил во всемогущество страха, лишающего сопротивления, и делал все, чтобы страх перед именем Кормчего не ослабевал. Он не боялся суда совести, ибо считал совесть синонимом слабости. Он не боялся суда народа, ибо твердо следовал заповеди «уничтожь способных судить — и тебя не осудят».

Он не боялся даже таинственных посланий, хотя и знал, что за подсказки рано или поздно придется платить, — он был уверен, что в последнюю минуту сумеет перехитрить проницательных. В странном слоге безымянных записок он чувствовал нечто родственное — не по крови, а по системе ценностей, по взгляду на жизнь, по стилю поступков. В минуты хорошего настроения он даже симпатизировал своему безликому врагу-союзнику. Он ценил тех, кто понимает вкус предательства.

Получив от Кокиля Урана Вечный Дворец со сказочной Башней и похоронив его секреты вместе с гениальным архитектором, Оксиген Аш упивался своим всемогуществом и неуязвимостью. Из своего рабочего кабинета он мог видеть и слышать все, что происходит в самых тайных закоулках Дворца. Скрытые телекамеры переносили Верховного на площади и улицы Дромы. Лифты в двойных стенах и электрокары в подземных коридорах могли в несколько минут сделать мнимое присутствие истинным. Ему нравилось неожиданно возникать за спинами заседающих министров или на скамеечке городского сквера и бесследно исчезать на глазах подданных, окаменевших от ужаса и благоговения.

Правда, ему все больше и больше докучали дела. Но тут помогла студенческая любовь к оригинальным самоделкам. Из трех «вечных маятников», табулятора и пишущей элекромашинки он соорудил себе «механического секретаря», который лихо шлепал резолюции на всем, что приносил в кабинет конвейер пневмопочты. Это освободило Кормчего от черной работы, оставив время для всепланетных мыслей и проектов, а также для отдыха и развлечений.

Идиллию власти развеяло первое покушение. Оно произошло именно тогда, когда Правитель закончил титанический труд по стерилизации планеты от всяческих бацилл смуты и недовольства. Усталый, он собирался почить на лаврах.

В него стрелял его самый любимый и самый доверенный министр.

Оксиген Аш набил Башню личной охраной из отборных тупиц и фанатиков и замкнулся в ней. Внешний мир приобрел безопасную форму телевизионной картинки, а Правитель общался с ним только на языке донесений и приказов. Он разработал для своих министров и министерств единый образец решения, который единообразно визировал: «да», «нет», «отложить». Одно из этих трех слов определяло судьбы людей, открытий, замыслов, строительство и разрушение, добро и зло, жизнь и смерть.

Это было мрачное и скучное могущество — но все же могущество.