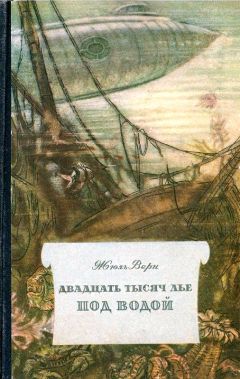

Жюль Верн - Двадцать тысяч лье под водой

Прошло с полчаса, а положение наше ни в чем не изменилось, как вдруг совершенную темноту сменил самый яркий свет. Наша тюрьма внезапно озарилась или, как мне представилось, наполнилась световым эфиром столь сильным, что мои глаза не могли его выносить. По белизне света и его интенсивности я узнал сразу, что это электрический свет, который и производил вокруг подводного судна эту восхитительную фосфоресценцию.

Я сказал, что не в силах был вначале выдержать этот свет и потому зажмурил глаза; открыв их, я увидел, что источником света является шар, расположенный в верхней части каюты.

— Наконец-то! Вот и светло стало! — воскликнул Нед Ленд, держа на случай защиты свой нож в руке.

— Да, — ответил я, — но положение все-таки темное.

— Господину надо вооружиться терпением, — заметил невозмутимый Консель.

Благодаря сильному освещению каюты я ее рассмотрел до мельчайших подробностей. Вся ее обстановка состояла из стола и пяти скамеек. Невидимая дверь, вероятно, герметически затворяется. Ни малейший звук не доносился до нас. Все словно умерло на этом судне. Двигалось ли оно в данную минуту, держалось ли на поверхности океана, погружалось ли в его глубины? Я не мог этого сказать.

Во всяком случае, нашу каюту осветили не без причины. Я был уверен, что люди экипажа не замедлят появиться. Когда хотят забыть людей, то не освещают те места, куда их прячут.

Я не ошибся. Стало слышно, как что-то щелкнуло в замочной скважине, дверь отворилась, и в каюту вошли два человека.

Один из них был небольшого роста, мускулистый, широкоплечий, с толстой шеей, с большой головой, украшенной густой шевелюрой, с тонкими усами, с живым и пронизывающим взглядом. Вообще, вся его фигура исполнена была той живости и энергии южанина, которая так характерно выражается в жителях Прованса. Дидро верно заметил, что телодвижения человека — это показатель его характера. И этот маленький человек мог служить тому доказательством. Как-то чувствовалось, что его речь будет полна образности. Впрочем, я в этом не мог убедиться, так как при мне он все время говорил на своем особом наречии, совершенно мне непонятном.

Второй незнакомец заслуживает более подробного описания. Для ученика Грасьоле или Энгеля его физиономия являлась открытой книгой. И я не колеблясь определил в нем самоуверенность; его черные глаза смотрели холодно, решительно; другая черта его характера — спокойствие; и бледноватый цвет его кожи заявлял о спокойной циркуляции крови; его энергия выражалась в быстром сокращении мускулов бровей; его глубокое дыхание обличало в нем отвагу и спокойствие.

Я добавлю, что этот человек был горд, что его спокойствие и твердый взгляд, по-видимому, отражали высокие мысли, выражение его лица и жесты свидетельствовали о прямоте и искренности.

Я как-то невольно в его присутствии почувствовал себя в безопасности и ожидал чего-то хорошего от нашего свидания.

Трудно было точно определить, сколько ему лет — тридцать или пятьдесят. Он был высокого роста, имел широкий лоб, прямой нос, красиво очерченные губы, великолепные зубы, тонкие, длинные, изящные руки, достойные пламенной души. Этот человек представлял, без сомнения, замечательнейший тип, какой я когда-либо встречал. Еще одна особенность: его глаза, несколько широко расставленные, могли враз обнимать почти целую четверть горизонта. Эта способность — и впоследствии я в этом удостоверился — соединялась с поразительной зоркостью, превосходившей зоркость Неда Ленда. Когда этот незнакомец устремлял взор на какой-нибудь предмет, его брови хмурились, широкие веки суживались, оставался открытым лишь зрачок. Какой взгляд! Как он пронизывал вас до самой души! Как он проникал в водяные слои океана, столь непрозрачные для нашего взора, и как отчетливо он видел в глубинах морей!

Оба незнакомца были одеты в береты из шкурок морских выдр, обуты в морские сапоги из тюленевой кожи. Вся прочая одежда из особой ткани обрисовывала формы тела и не стесняла движений.

Человек высокого роста, очевидно капитан судна, рассматривал нас с особенным вниманием, не произнося ни слова, затем, обратясь к своему компаньону, вступил с ним в разговор на языке, совершенно мне неизвестном. Это было местное наречие, звучное, гармоничное, гибкое, в котором гласные, как казалось, получали весьма разнообразные ударения.

Другой отвечал наклоном головы и добавлял два или три слова, также непонятные. Затем, вопросительно взглянув на нас, он обратился ко мне.

Я отвечал по-французски, что я не понимаю их языка, но он, в свою очередь, не понял меня; положение становилось затруднительным.

— Пусть господин все-таки расскажет им нашу историю, — обратился ко. мне Консель. — Быть может, эти господа кое-что и поймут.

Я стал рассказывать о наших похождениях, не пропуская ни одной подробности и стараясь отчетливее произносить слова. Я произнес наши имена, звания и представил профессора Аронакса, его слугу Конселя и гарпунщика Неда Ленда.

Человек с приветливыми и спокойными глазами слушал меня внимательно, даже вежливо. Но ничто в его лице не указывало, что он понял мою историю. Когда я окончил рассказ, он не произнес ни одного слова.

В ресурсе оставался английский язык. Быть может, он понимает этот язык, который считается всемирным. Я знал этот язык не хуже немецкого, мог на нем свободно читать, но не мог правильно говорить. А здесь главным образом надо было быть понятым.

— Теперь ваша очередь, — обратился я к гарпунщику. — Вам приходится, Ленд, выбирать из вашего мешка все лучшие английские выражения, какими когда-либо пользовался англосакс; постарайтесь быть счастливее меня.

Нед не заставил себя упрашивать и повторил мой рассказ, который я едва понял. Канадец по своему темпераменту внес в рассказ много оживления. Он горячо жаловался на то, что его подвергли заключению вопреки международному праву, спрашивал, в силу какого закона так с ним поступили, ссылаясь на Habeas Corpus[5], угрожал преследовать тех, которые самовольно его арестовали, сильно жестикулировал, кричал и, наконец, весьма выразительным жестом пояснил, что мы умираем с голоду.

Это была правда, но мы почти забыли об этом.

К величайшему своему изумлению, гарпунщик, по-видимому, оказался так же не понятым, как и я. Наши посетители не повели и бровью. Очевидно, они не понимали языка ни Араго, ни Фарадея.

После того как мы израсходовали последний наш филологический ресурс, мы очутились в еще более затруднительном положении. Я не знал уже, что нам делать, когда Консель сказал мне:

— Если господин меня уполномочит, я расскажу нашу историю по-немецки.