Полина Копылова - Святая, чужая, суженая (= Пленница тамплиера)

Она украсилась, как говорят в горах, всеми красками: сурьма на бровях, кармин темный на губах и светлый - на щеках, только на припухших веках синел ляпис - и лазурные черты далеко на висках сходились с сурьмяными. На много галерей вокруг стояла тишина. За столом никто не прислуживал. Они ужинали в молчании, неподвижно-прямо сидя в неподъемных дубовых креслах, и неспешно беря пальцами щепотки еды. Бреон восседал перед ней во всей красе. Белое одеяние из плотного сукна, обшитое белым мехом, золотая гривна с топазами, зарукавья с топазами. Золотые локоны и светлые глаза как будто в них еще длился белый день. Вокруг него мерцал едва ли не видимый ледяной ореол неприступности. И медленно, но верно пьянея, она все крепче задумывалась, как бы к Судии приступить. Щеки пекло - больной румянец слился с хмельным. Когда дошло до последнего кувшина, она была так пьяна, что опасалась вставать. Бреон (а он и сам должен был порядком захмелеть) поднялся, наполнил два чистых серебряных кубка и взял их в обе руки. Он говорил про какой-то обряд, примирения, что ли. Красивое строгое лицо опять было открыто. Для поцелуя. Ее манил этот рекущий на латыни мужской рот: прикоснуться сначала легко, едва-едва даже не губами - дыханием; потом ощутить все трещинки и ложбинки; потом прижать губы к губам - так, чтобы его язык... Э, а умеет ли он этак..? - Погоди, - сказала она, с трудом подымаясь и уже не понимая, что переходит на "ты", - раз мы миримся, или что уж там, то, может, нам стоит поцеловаться? И, взяв у него кубок, отставила его на стол. Бреон так и остался стоять со вторым. Она освободила его и от этого сосуда. И оказалась к нему вплотную. Сам он - ребенком - подходил так к высоким деревьям - чтобы почувствовать их величие. Ее губы, не тронутые отравой, были рядом, чуть ниже его подбородка. Дитя и древо. Всего лишь коснуться... Она опередила. И - если бы он был древом! Но утопая коленями в меху покровов, и целуя ее в шею - верх пылкости, Этельгард, бывало, отстранялась! - он понял, что ШъяЛма ждет от него большего. Она раскинулась под его руками, блаженно смежив веки - а он только и мог, что покрывать ее горло поцелуями. Потому что ниже тело Этельгард всегда бывало закрыто сорочкой, и касаться его - значило проявлять похоть. Для соитий они укрывались с головой, перед тем проложив меж собой простыню с отверстием, оба напряженные, как тисовые луки... А сейчас он холодел, ощущая, как слабеет плоть. И... "Бреон, не спеши... Повернись... Вот так. Закрой глаза..." Он перевалился на спину; обмирал от стыда и не мог разомкнуть сладкую цепь ее поцелуев, вьющуюся от горла по ключицам, вкруг обоих сосков (они, оцелованные, горели!) ниже по животу. Тело угадывало, где оборвется цепь, разум отказывался верить. Но когда ее губы встретились со вздыбленной его плотью, он содрогнулся и не сдержал крика.

Она не ожидала увидеть в глазах Бреона такой мальчишеский ужас. Ее взяло зло на Этельгард. "Сука!" - думала она, целуя его ходуном ходящие ребра, "сука, сука...". Левую ладонь - на вздрагивающий живот. Правой - поддержать каменной твердости (недаром китайцы зовут "нефритовым") ствол. Ибо сейчас - как бы тут сказали? - мои уста сомкнутся на навершии жезла твоей страсти, - и я выгнусь кошкой, отвечая на твою судорогу. Обожду. Оглажу твое естество шершавым от налета языком - ты вскрикнешь, забыв себя и все на свете. Еще... Еще... Вал за валом - все девятые! - тебя захлестывает едва выносимое блаженство, а исток его - у меня во рту! на моем языке!! на кромках моих зубов!!!

...Уже не было сил на крик - он всхлипывал, едва слыша себя самого ... Боже!... Вместе с семенем из него изверглось сознание, и долгие миги его качало мягчайшее марево забытья.

Он мог только поворачивать голову - руки и ноги отяжелели, как мокрые перины. - Ты... - Что - я? - Мое семя... ты его... глотала? - В горах говорят "вкусить". Глотают еду - с голоду. Он понял. - Скажи, ведь такое можно делать, если очень... любишь? Он не отводил взгляда. Пришлось прятать от него глаза - зарывшись лицом в его же волосы... Такую, как у него, любовь - если нет на нее ответа отвергают пощечиной, но не унижают случкой, как сделала она по привычке, сохранившейся от прежнего мира: никого не обидеть. Только не молчать. - Что с тобой будет, если узнают? - Кто узнает? - Слуги... - Порядочные слуги не вынесут пересудов за порог. Этельгард не скажет ни слова ни мне, ни своей родне. Разве только исповеднику. Этот тяжкий грех останется на моей совести - и я сам себя буду наказывать - никто другой. Если только я не пренебрегу долгом. - В смысле - дашь мне бежать? Но тогда ШъяГшу... - ШъяГшу нарушил мир. Стало страшно. Обоим. В глубине ее сознания стыла отчетливая мысль: ее легкая смерть от его руки никак не противоречит его любви... - ...Мы должны были убить друг друга. В тех кубках, что я наполнил последними, был безболезненно усыпляющий яд. Мы бы выпили друг у друга из рук - и это не было бы самоубийством. Но ты... - Бреон... Это все равно самоубийство. - Нет. Я бы принял смерть из твоих рук. Это не самоубийство. Это наказание, к которому я сам себя присудил. Ты бы стала моим палачом, не ведая того, и на твоей совести не было бы греха. Она невольно подумала - их смерть разрешила бы все затруднения. Но мысль была только мыслью. - Я помогу тебе бежать. Я тебя увезу подальше от замка на седле - как мертвую. И возьму с собой второго коня - для тебя. - Но как ты объяснишь исчезновение второго коня? Или тебя не спросят? - Когда ты окажешься в безопасности, мне будет уже все равно. Я смогу сказать им правду. - Но тогда... - Мы все одно никогда не увидимся... Скажу тебе так: пособничество твоему побегу я не считаю предательством - потому что для Пресвитерианства это ничего не изменит. Но если я перейду ради тебя на сторону ШъяГшу - это будет уже предательством. А вместе нам и тогда не быть. И только тут ее ударило: если Тигр двинул орды, значит, она ему не нужна. И где она будет скитаться, больная и нищая? Если б можно было бежать вместе! Не в горы... - Бреон... - она неловко обняла его, глядящего в темный потолок. Да нет, ему некуда податься из этих стен, с этой земли. Такому не стать наемником, и не скрыться в хижине. А вот у нее нет иных шансов, кроме побега.

Дорога заняла две седмцы. Они говорили на удивление мало - да и о чем бы? Все было решено, и каждое лишнее слово только травило душу. На постой они заезжали обычно в глубокой темноте - чтобы сонные хозяева не приглядывались. На слежавшихся сенниках и засаленных войлоках они отдавались друг другу с безмолвным неистовством, и уезжали затемно, так что хмурый рассвет их бегства повторялся и повторялся, пока небо не подперли первые горы. Постоялые дворы уже два дня не попадались. В редких брошенных поселениях стояли заставы. Ночевали на голой земле, обнявшись, чтобы согреться. Одним студеным утром ШъяЛма, одуревшая от многодневной тряски, волглых краюшек и стылой воды степных бочагов, вдруг словно впервые увидела, как заострилось у Бреона лицо. Тут ее разобрал такой кашель, что, откашлявшись, она свернула в кулак полную мокроты ладонь. Бреон зло перехватил ее запястье, надавив на сухожилие. Среди белесой слизи было два алых пятна. - В горах это лечат... - зачем-то сказала она. - Молоком и яйцами, да? Он не мог оторвать глаз от ее крови. Наверное, это еще излечимо там, в ее мире. Даже если кровь. Но едва ли - здесь. Она оттирала руку о поникшую траву, пока не зачернила ладонь землей, и потом стряхнула землю о подол. - Не только молоком и яйцами. Она говорила не то. И не о том. И не так. А беглый Судия молчал, до белизны стиснув рот. Она увидела эту голову склоненной. Нет, поникшей. Хуже! - повисшей на грудь. Перед ублюдком Сигридом. Перед сукой Этельгард. Что они с ним сделают, когда он все им расскажет? Станут ли слушать о том, что жизнь или смерть ШъяЛмы уже не изменят расклада? Полно - заикнется ли об этом Бреон после того, как уверится в ее безопасности? Господи, как быть? Она не может позволить себе того... Или ему не может позволить? Не может позволить себе позволить ему... его... Стало страшно. Как в кренящейся "Цессне". Нет, ее сознание накренило, как подбитую соколом "Цессну" - от страха за Бреона. И, пересиливая дурноту, она вцепилась в него - ты мой! не хочу! не отдам!

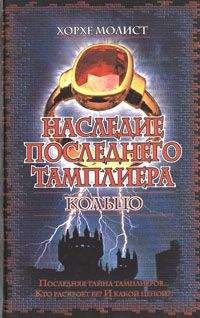

![Полина Копылова - Святая, чужая, суженая [Пленница тамплиера]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)