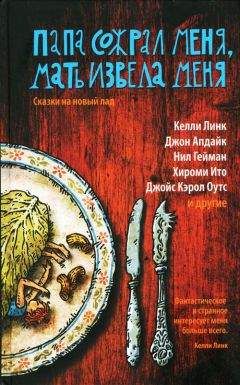

Мать извела меня, папа сожрал меня. Сказки на новый лад - Петрушевская Людмила Стефановна

— Бери за ноги, — приказала она Марлен. Вдвоем они стащили тело в подвал. Когда шли мимо печи, Марлен затошнило, но мать пошла дальше, к раковине для стирки в левом углу.

Она сунула Марлен мешок для мусора, и та дрожащими руками открыла его.

— Славься, Мария, — начала мать. Четки хвостом свисали с ручки топора.

Лезвие вонзилось в тело с громким «тяп», и плоские ягодицы матери резко напряглись. Такое зрелище вогнало Марлен в кататонию — она даже моргать перестала, а сбившаяся с пути кровь усеяла точками белки ее глаз.

Разрубленное тело они разложили в двенадцать пакетов и засунули их подальше в глубокий морозильник тут же, в подвале. Мать велела Марлен хорошенько вымыться под душем, и, поднимаясь по лестнице, девочка заметила оставшийся у раковины обрубок братнина мяса. Дважды замирала она, думая, что он шевелится, — и плакала, обнаружив свою ошибку.

Отец пришел домой к обильному ужину — жаркое, вымоченное в уксусе и приправленное сухими можжевеловыми ягодами под соусом с крошками имбирного печенья и медового пирога. Ел он от души, и черные завитки у воротника и манжет рубашки завивались в ароматных парах ужина. Тарелка почти опустела, когда отец спросил, где брат.

Марлен перевела взгляд на библию, стоявшую на почетном месте в гостиной. Мать прикрыла кровавые пятна на ней лоскутным покрывалом с аппликацией — кошачьей мордочкой. Аккуратные длинные стежки-усы, кружева по краям. Библия под ним была такая большая, что сейчас напоминала подушку.

— Погостит какое-то время у приятеля, — с улыбкой ответила мать. Улыбка у нее была холодная и застывшая, а сама она казалась злой куклой, которой никогда не надо было оживать.

— И не сказал, когда вернется? — спросил отец. У Марлен покатились слезы, когда мать покачала головой и поправила сетку для волос. Желтые резиновые руки медленно зачерпнули ложку подливки и поднесли игриво мужу ко рту.

Всю следующую неделю на кухне был парад жирных супов, жареной требухи и больших кастрюль тушеного мяса. Марлен мутило, и она про себя поклялась любой ценой спасти то, что осталось от тела брата. В морозильнике лежало только девять пакетов. Один уже порван, и внутри виднелись куски братнина туловища — как вырезка у мясника в лавке.

— Я тебя похороню под деревом, вместе с твоей мамой, — прошептала Марлен, — и никто больше ни кусочка не съест!

Ей пришлось несколько раз сходить в подвал — вынести сразу все пакеты было не под силу. Каждый раз, возвращаясь, она осторожно проверяла, не прячется ли мать под лестницей, висит ли на стене топор.

У дерева она опустилась на колени и стала шарить в пакетах, ища голову брата. Лицо у него стало совсем другое. В морозильнике оно было прижато к стене, рот и щеки так и замерзли сплющенными, задравшись вверх. Поблескивала инеем кожа — белая-белая, как и волосы, — и ледяная тяжесть жгла девочке руки. Марлен поцеловала его, и губы больно приклеились к мертвым губам; она с усилием отлепила их и почувствовала привкус крови.

Очень долго она воевала с лопатой и сухой землей под деревом. Больше всего Марлен боялась, что к восходу солнца яма будет не больше обувной коробки. Как тогда спрятать оттаявшие останки? Тут послышался какой-то трепет, она и не обратила внимания сперва… глухое жужжание, словно какое-то насекомое у самого уха. И можжевеловые ягоды, все до одной, разом упали с дерева.

У Марлен перехватило дыхание — вся земля под деревом скрылась под ягодным ковром, толстым, в несколько дюймов толщиной. «Поймают, точно поймают». Ее страх стал еще сильнее, когда ягоды вдруг задрожали, слегка подскакивая, словно кофейные зерна на сковороде. Потом они раздались в стороны, и посередине возник размытый серый круг. Марлен протянула над ягодами руку потрогать.

— Пепел! — воскликнула она, не смея продолжить — «пепел мертвого тела».

Меж тем жужжание стало громче, а ягоды задвигались, как муравьи. Они окружили мусорные пакеты, подняли и передвинули, как по конвейеру, к пепельному кругу. Пакеты один за другим падали в пепел, словно камни в пруд. Когда не осталось ни одного, ягоды выстроились в линию и покатились туда же, как шарики.

С дерева сорвалась птица и нырнула в пепел вместе с последней ягодой.

Марлен хотела тоже прыгнуть туда, скрыться. Но стоило ей шагнуть к пепельному кругу, как он на глазах затвердел густым пудингом, она даже вскрикнула от обиды.

Утром Марлен проснулась в ужасе: за нею наблюдали. Под попой растеклась теплая лужица.

— Ни одна душа не нашла бы его в подвале, тихого и мороженого, кусочками, — прошептала мать. Она сидела на краю кровати и все ближе придвигалась к дочкиному лицу: — А теперь он где? — Черно-серые мешки у нее под глазами были будто набиты крохотными камешками.

Мать взяла Марлен за щеки, и ногти вонзились в кожу даже сквозь резину перчаток. Секунду она смотрела дочери прямо в глаза, что-то упорно ища в них, потом широко улыбнулась и вышла из комнаты. Вмятина там, где сидела мать, уже выровнялась, но Марлен не могла шевельнуться, пока тяжкими вздохами не взвыл пылесос.

Марлен заплакала и бросилась в комнату брата. Рубашки в шкафу были так же милы ей, как запах его кожи. Она зарывалась в них лицом, она гладила простыни на кровати и молила его прийти, прийти. Но со стены пропала и гитара. Наверно, мать и ее порубила?

Пришла зима, и отец замкнулся в себе, целиком ушел под свою мохнатую кожу. Он больше не спрашивал, где поселился брат, но часто твердил, что ждет его возвращения.

После ужина, когда мать и Марлен садились у камина, отец завел привычку выходить на улицу покурить трубку. Он смотрел на можжевельник, на котором — вопреки холодам — росли новые ягоды.

Мать подглядывала за ним из-за штор, следила за каждым движением.

— Ох, и доберусь я с топором до этого можжевельника, — замечала она, — чтоб отец сидел с нами у огня.

Проходя мимо окна с видом на двор, мать складывала резиновые пальцы перевернутым крестом и подносила их к стеклу.

Однажды вечером, засыпая, Марлен повернулась и вдруг заметила на подушке перо. Стоило ей коснуться его, как настал глубокий сон.

Сперва она ничего не видела, потом зрение вернулось, но глаза были не ее, а птичьи. Марлен смотрела сквозь них, как в прорези маски, и смотреть ей немного мешал птичий клюв.

Под землей, в пустоте среди почвы, они с птицей, клюя, снова собирали тело брата. Клюв часто ходил туда-сюда, как бы сшивая куски. Иногда птица брала с кучи можжевеловые ягоды и набивала ими те места, откуда мать вырезала мясо. Повсюду валялись обрывки мусорных пакетов, как рваные салфетки. Закончив работу, птица закричала — и брат шевельнулся.

Птица поскакала вперед, провожая брата по тоннелю к можжевельнику. На глазах у Марлен ствол его треснул, как яичная скорлупа, наполненная ярким светом.

Они с птицей взлетели туда, а брат выкарабкался, и дерево закрылось за ними.

Марлен затем увидела небо, крышу их дома и — мельком — брата, далеко внизу, его нагое тело светилось облачно-белым, словно кромка льда. Даже с высоты заметны были фиолетовые пятна — там, где птица набила тело можжевеловыми ягодами. Когда брат зашел в дом, птица полетела к окну его спальни и стала ждать.

Минуту спустя брат вошел в комнату, мрачный и растерянный. В темноте он оделся, взял гитару и вышел.

Птица поднялась в воздух, выше и выше, пока брат не сделался серебристо-светловолосой точкой внизу на дороге. Рядом остановился грузовик, брат сел в кабину; птица немного проводила его. Раздалось знакомое жужжание — то же, что и на братниных похоронах, и перед глазами Марлен полосами поплыла темнота, отрезки прошедшего.

Когда глаза птицы почернели, Марлен услышала хлопанье крыльев, словно певучую бумагу, — все быстрее, пока не стало эхом.

Наконец птица села у небольшой таверны. Марлен услышала музыку и увидела там брата — матово-белый силуэт с гитарой. Перед глазами мелькнули картинки: брат так же стоит с гитарой на сценах разных городов, и Марлен почуяла его неприкаянность. Вместо памяти у него осталась лишь смутная тоска, да и та одолевала его и отступала, как странное желанье. Уже почти проснувшись, Марлен увидела брата возле уличной витрины с красными ботинками, похожими на те, которые он раньше носил каждый день.