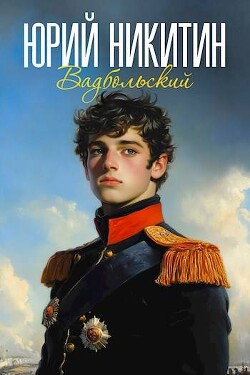

Вадбольский 2 (СИ) - Никитин Юрий Александрович

— Что ж, — сказал я, стараясь говорить уверенно и веско, — с этого дня началась ваша служба. Что и как делать, пока спрашивайте у Ивана, он старший, а вам пока стоит малость подкрепиться… точнее, укрепиться. Иван познакомит вас с некоторыми нашими отварами, что малость поддержат ваше здоровье.

У всех троих глаза жадно заблестели, по Ивану уже видят, насколько велика эта «малость». Да и Василий, которого знали, как прикованного к постели инвалида, бегает на второй этаж, прыгая через ступеньку.

— Оружия у нас маловато, — сообщил я, — но сегодня-завтра докуплю. А за доспехами сходите в магазин лично, выберете по себе, да и подгоните заодно. Деньги вам выделю. Нет, выделит Иван, он у нас ещё и финансист. А я, увы, должен сейчас вернуться на службу, чтобы успеть до проверки.

Тадэуш сказал с уважением:

— Вы на военной службе?

Глава 14

После клятвы пришлось не просто спешить, а схватить извозчика и всю дорогу поторапливать. Могу ускоряться сам, с другими такой трюк не проходит, но повезло, за всё время встретили только один затор из-за сцепившихся оглоблями телег, извозчик успел свернуть в переулок, а потом по параллельной улице быстро выскочили на площадь, на той стороне десятиметровая стена каменного забора, защищающая Академию от суеты этого мира.

Я расплатился, поспешил к стене, а там, накинув на себя стелс-плащ, покарабкался на стену. Защищает он плохо, наблюдательные всё-таки увидят некое пятно, такого же цвета, как и сама стена, что быстро всползло наверх, а там исчезло.

Во дворе полно курсантов и курсанток, истекают последние полчаса перед полным отбоем, все спешат насладиться последними минутами общения с противоположным полом, хотя воспитатели всё равно следят, чтобы курсанты спали с руками поверх одеяла.

Глориана с курсистками словно лебедь среди гусей, а то и уток, но если Одиллия у меня ассоциируется с чёрным лебедем, то Глориана — с царственно белым, гордым и величественным в каждом движении, повороте головы, взгляде.

— Как думаете ваша светлость, — спросил я с почтительнейшим поклоном, — свиньи обзывают пастуха свинопасом?

Она окинула меня таким взглядом, словно вылила цистерну холодной воды, поинтересовалась таким же антарктическим голосом:

— Вадбольский, я замечаю ваши насмешки, даже когда вы так неумело прячете. Или это нарочитая неумелость? Не старайтесь, всё у вас шито белыми нитками. Меня одно интересует, ваша наглая самоуверенность на чём-то основана?

А не совсем высокородная идиотка, мелькнуло у меня, хотя и высокороднее некуда, но ответил жизнерадостно и гордо выпячивая грудь:

— Разумеется!

— На чем же?

— На самом древнем в мире родословном древе!

Она поморщилась.

— Вадбольские весьма древний род, но это в России. Но не в мире.

— А при чем тут Вадбольские? — спросил я. — Мой род напрямую от Адама! Видите, адамово яблоко? Это застряло в горле моего предка, когда Господь сказал в сердцах: да чтоб вы подавились этими крадеными яблоками!.. У Адама застряло маленькое в горле, он был всё-таки скромным, а у вашей прародительницы два в груди, прожорливая была…

Я смерил демонстративным взглядом её бюст. В самом деле Адам не успел управиться с одним яблочком, а Ева, судя по Глориане, за это время схомячила два самых крупных.

Она произнесла надменно:

— Ваши шуточки меня не задевают. Они у вас настолько тонкие, что идеально плоские.

И, отвернувшись, прошла мимо, не замечая такого червяка, что надо же, возомнил себя тоже человеком. Её подруги взглядами растерли меня взглядами по булыжнику и отправились за нею заносить невидимый миру шлейф.

Крепкая штучка, мелькнула мысль. Любовь к себе никогда не приедается. Да и не требует взаимности.

Когда прозвучал отбой, я чинно отправился в наш корпус, Толбухин и Равенсвуд явились, когда я уже был в постели и читал трактат о магии, дневальный заглянул, пересчитал нас и удалился.

Толбухин спросил с интересом:

— Ну как ты там в городе? С кем познакомился?

Я не успел ответить, к дверь постучали, Равенсвуд крикнул:

— Открыто!

Приоткрылась дверь, в полглаза заглянул крупный и массивный старшекурсник, я узнал того графа, что так неудачно заступился якобы за поруганную честь Глорианы, Клингхоффер, кажется. Ему повезло, я тогда просто вырубил, даже челюсть не сломал, а кровоподтеки, которые так старательно ставил под глазами, он с помощью лекаря убрал в тот же вечер.

Сейчас смотрит на меня с откровенной неприязнью, но я не успел спросить, пришел ли за добавкой, он заговорил первым:

— Глориана, желает с тобой срочно о чем-то переговорить.

Со своей постели Толбухин завистливо охнул, а Равенсвуд тяжело вздохнул.

Я хмыкнул.

— И тебя послала парламентером?

Он нервно дёрнул плечом.

— Ты мне не нравишься, Вадбольский, но пожелание княжны… не скажу, что священно, но я выполню. Если отказываешься, я с радостью так и сообщу.

Я сдвинул плечами.

— Ладно, она у себя?

— Тебе в их корпус путь закрыт, — сообщил он злорадно, — надеюсь, навсегда. Потому ждет тебя у конюшни. Возле отделения с зерном и сеном.

— Ого, — сказал я, — что такое случилось?

— Не знаю, — отрезал он. — Так ты, надеюсь, отказываешься пойти на встречу?

— Пока нет, — ответил я. — Веди.

Он недовольно засопел, осторожно выглянул в пустой коридор и кивком велел мне следовать за ним. Я на ходу прикидывал, что хочет Глориана, в полутьме выбрались через аварийный ход, у Клингхоффера все ключи, понятно, старшекурсники всё добудут, миновали наше здание, достаточно длинное, пересекли освещенный луной участок между нашим корпусом и учебным, дальше библиотека и наконец-то конюшня.

Длинная, ещё более вытянутая, чем наш спальный корпус, но можно не обходить, а пройти насквозь, склад с зерном у противоположной стороны.

Он всё ускорял шаг, я прислушивался к его дыханию, сердцебиению, взволнован, что понятно, но видно же, что нервничает слишком, чтобы просто из-за того, что оказывает услугу ненавистному Вадбольскому по просьбе Глорианы, которой ни один кадет не откажет…

Мы подошли к воротам, он тихонько отворил дверь, кивнул мне.

— Заходи.

— Там темно, — сказал я и постарался, чтобы голос звучал нервно.

Он хмыкнул и шагнул в темноту помещения, я прикрыл за собой дверь, моментально оказался за его спиной и, ухватив за правую руку, с силой заломил, а другой рукой зажал ему рот.

Он отчаянно задергался, я усилил нажим на руку, сам ощутил как у него в плече начинают выворачиваться суставы, натянулась и порвалась связка, он выпучил глаза от дикой боли, я шепнул:

— Говори!.. Сколько вас там?

— Ты… сволочь…

Я вывернул плечевой сустав, он зашипел от боли, я договорил:

— Сейчас сломаю руку… потом ноги… а затем шею.

Он всхлипнул:

— Надеюсь, тебя там убьют…

Я сломал ему руку в локте, с силой ударил в затылок, и он без чувств повалился лицом в темноту, что для меня не темнота, а выложенный красивыми плитами пол.

Дальше двигался осторожно, вслушиваясь в шорохи и запахи. Отделение конюшни с зерном у противоположной стены, нужно пройти через три прохода с породистыми лошадьми, они сейчас встревожено всхрапывают и прядают ушами, ощутили кровь от разбитой о каменной пол морды Клингхоффера.

Два сердца бьются за стеной следующего стойла или, как здесь говорят, денника. Я вслушался в запахи, два молодых парня, жаль, чутьё у меня похуже, чем у собаки, а то бы даже фамилии узнал, а так понял только, что оба взволнованы, но наверняка ждут, что появится, громко топая и разговаривая со мной, Клингхоффер.

К счастью, оба затаились по обе стороны прохода, это чтобы броситься сразу справа и слева. Будет вам справа и слева, подумал я мстительно.

Пока они хлопали глазами, всматриваясь в темноту, я снял с ближайшей двери тяжёлый замок, что висит на одной дужке, коротким взмахом отправил его с трех шагов в лоб того, что справа, тут же развернулся, сделал два быстрых даже для меня шага и впечатал мощный удар кулаком в лицо второго.