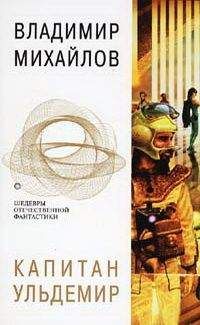

Владимир Михайлов - Капитан Ульдемир

Обзор книги Владимир Михайлов - Капитан Ульдемир

Цикл романов Владимира Михайлова о капитане Ульдемире составляет одну из наиболее заметных и масштабных эпопей в российской фантастике.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

Капитан Ульдемир

СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ

Роман

Глава первая

Я плохо помню день своих похорон, зато день гибели до сих пор перед глазами. Вернее, не день; он успел уже кончиться, сентябрьский денек семьдесят третьего года, уточняю — одна тысяча девятьсот семьдесят третьего. Уточняю для тех, кто не сразу поймет, что происходило в двадцатом веке, так невозможно давно. День уполз за горизонт, сумерки сгустились, когда я позвонил ей. Она подошла к телефону и, едва я успел что-то пролопотать, сказала голосом, в котором была бесконечная усталость:

— Я разочаровалась в тебе.

Разочарование — приятное словечко. Приятное ретроспективно: оно как-никак предполагает, что перед этим она была мною очарована, а в этом я как раз был меньше всего уверен. Так что таилась в слове некоторая возможность, крылся повод порадоваться хотя бы за свое прошлое, когда тобою очаровались, а не наоборот.

Но я не испытал ровно никакой радости. С таким же успехом можно гордиться тем, что тебя стукнули по затылку топором, а не молотком: значит, сочли серьезным противником, высоко оценили крепость черепа. Боюсь только, что после такого удара не остается времени для оценки оказанного тебе уважения — вот и у меня в тот раз времени не осталось.

В ответ я тогда, помнится, изрек что-то вроде:

— Ну извини…

И положил трубку, и даже прижал ее покрепче — чтобы трубка, не дай Бог, не подскочила сама к уху и не пришлось бы услышать что-нибудь еще похуже.

Похуже — потому что я знал, что никаких смягчений вынесенного приговора не последует. Нуш имела обыкновение говорить то, что чувствовала; именно чувствовала, а не думала.

И вот я, положив трубку, сидел и не то чтобы размышлял, но инстинктивно искал ту дырку, в которую можно было бы удрать от самого себя, потому что если Нуш разочаровалась, то виновата в этом наверняка была не она, а именно я, и от этого «меня самого» надо было куда-то деваться — оставаться в своем обществе мне ну никак не хотелось. Но мысли мои всего лишь бодро выполняли команду «на месте», и ничего остроумного не появлялось; хотя я по старой армейской привычке раза два попробовал скомандовать: «Дельные мысли, три шага вперед!» — ни одна не нарушила строя. Однако поскольку положение, в котором я оказался, было довольно-таки стереотипным, то оставалась возможность воспользоваться каким-то из стандартных выходов — и их человечество даже к двадцатому веку успело уже наработать немалую толику.

Отделаться от себя самого можно было, например, с помощью хорошей выпивки. Бывало, что друзья проявляли скромность, и где-то за книгами застаивалась не обнаруженная ими бутылка. Память подсказала, что искать бесполезно, но я на всякий случай встал — двигался я словно в невесомости, не ощущая тяжести тела, — и пошарил. Безуспешно: не те друзья заходили ко мне в последний раз. Этот стереотип отпадал; надо было искать еще что-нибудь.

Я взял трубку. Не телефонную — о ней мне в тот миг и думать не хотелось, словно это она сама выговорила услышанные мною слова; я судил, конечно, неправильно, потому что по телефону, быть может, удалось бы разыскать кого-нибудь из приятелей, а поплакать другу в жилетку — тоже стереотипный выход, и не самый худший: посочувствуют тебе, а не ей, хотя кому из вас двоих сейчас хуже — трудно сказать. Ну да ведь и ее кто-нибудь утешит! (Этой мысли мне только не хватало.) Итак, я взял трубку, хорошую, старую английскую трубку «Три би», медленно набил ее (табак, как обычно, был пересушен), потер пальцами чубук, лихо отваленный вперед, словно форштевень клипера, сунул длинный мундштук в рот и раскурил.

Что делать дальше, я так и не придумал, но раз уж я встал, надо было двигаться; переживать в темной комнате еще тоскливей, чем в освещенной, а зажечь свет я не хотел, потому что тогда мог увидеть в темном окне свое отражение; на такое я в тот миг не был способен. Я толкнул дверь, вышел на веранду, на крылечко и спустился в сад.

Совсем стемнело, и небо было спокойным и ясным, и звезды, вечные утешительницы, своим неощутимым светом прикоснулись к моему лицу. Летучая мышь промчалась бесшумно и низко, круто метнулась в сторону и через мгновение кинулась еще куда-то; ловила мошек, верно; но мне в тот миг показалось, что это — проекция моей души на звездное небо и что во мне сейчас что-то — душа, коли нет иного термина, — вот так же мечется, ловя ускользающую добычу и шарахаясь от препятствий. У летучей мыши для этого есть, как известно, локатор. А у меня что было? Я подумал и нашел словечко: судьба.

Я шел вдоль забора, мимо хилых яблонь, и думал: где у человека судьба? Медики вроде бы знают, какие центры в организме, в головном мозге ведают разными функциями: зрением, слухом, болью, удовольствием, даже, может быть, памятью. А где центр судьбы? Без него, думал я, никак нельзя: ведь судьба — не вне человека, а в нем самом, потому-то от нее и не уйти. (Истина, известная настолько давно, что даже в том, двадцатом, веке она была банальностью.) Не уйти; а уйти мне хотелось, потому что после сказанных и услышанных нынче слов судьба моя могла заключаться лишь в одном: неторопливо стареть. И этой судьбы я не желал.

Молодость — существо, и она не хочет умирать. Вообще человек живет несколько почти совсем независимых жизней, и, значит, его постигает несколько смертей. Умирает детство, умирает юность. Но детство умирает, само того не понимая, и ему интересно: детство жаждет перемен. Юность — героически: она полагает, что все еще впереди и смерть ее — всего лишь переход в лучший мир, юность в этом смысле крайне религиозна, она бесконечно верит в жизнь. Молодость — иное; она уже просматривает путь далеко вперед и чувствует себя примерно так, как тот, что падал со сто какого-то этажа и, когда из окна пятидесятого ему крикнули: «Как дела?» — бодро ответил: «Пока — ничего». Молодость не хочет умирать, даже состарившись, даже когда она уже — старая молодость.

Да, я не хотел этой смерти, а нетопырь все суетился вверху, и звезды оглаживали его так же, как и меня. Я тронул пальцами ствол; кора была теплая. Я нагнулся и ладонью коснулся травы, и она показалась мне нежной, как волосы Нуш.

Впрочем, может, и не нетопырь метался над головой, а совсем другая летучая мышь. Просто в детстве я очень любил «Маугли» и до сих пор помнил песенку оттуда:

На крылья Чиля пала ночь,

Летят нетопыри…

Теперь-то я знал, что ребенок, попавший в джунгли, не вырастет человеком, хотя биологически и останется им. А в детстве мне казалось, что только там, в лесу, можно жить по-настоящему, что в нем — подлинная свобода. Поэтому, наверное, я, горожанин, всю жизнь так любил лес. Лес, братство человека, зверей, всей природы. И сейчас, когда трогал кору яблоньки, гладил траву и глядел на звезды и на летучую мышь, я понял вдруг, какой выход есть для моей боли, моей скорби о Нуш и о любви. Не надо было ни пить, ни искать приятелей и плакаться. Нужно было попытаться снова найти тот общий язык со всем, что окружало меня, который я в детстве знал и забыл впоследствии, когда стал воспринимать природу как декорацию или условие рациональной жизни. Надо было окунуться в природу, нырнуть в нее, погрузиться — может быть, даже раствориться и оставаться в ней до тех пор, пока она не вымоет из меня все лишнее, из-за чего, быть может, Нуш и сказала о своем разочаровании.