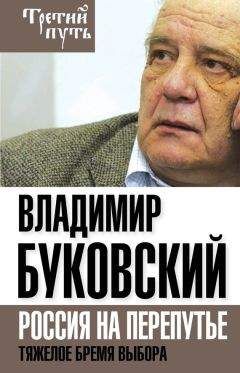

Владимир Буковский - Письма русского путешественника

Сообщения же со ссылкой на „Юманите“, „Униту“ и проч. — это уже получше. Хотя, конечно, читатель наш не преминет ругнуть и их, но уже с облегчением, полупрезрительно — скажем, обозвав „Униту“ писсуаром: „Чего от них и ждать еще…“

А уж коль доходит до каких-нибудь „Унзере Цайт“ или „Де ваархайт“, да еще обычно без указания на их коммунистическую принадлежность, то это верный признак советского провала. „Ага! — ликует читатель. — Прижали вас, голубчиков. И сказать больше нечего…“

Бывает, конечно, и того хуже — совсем не на что сослаться. Наоборот, еще надо своих одергивать, которые слишком заеврокоммунистились. В таких (довольно редких) случаях сообщение уже идет не из-за рубежа, а просто маленькая заметочка, подписанная инициалами (или А, Петров). Тут уж ликованию нет предела.

И последнее, означающее просто катастрофу, — когда подобное заявление делает ТАСС, как было вскоре после моего обмена:

„Достойно сожаления, что к хору антисоветчиков в эти дни на Западе присоединились и некоторые другие голоса. Поддавшись, видимо, моде, отдельные деятели с чужого голоса начинают твердить о „нарушении в Советском Союзе прав человека“. Эти люди забывают, что такая мода им не к лицу и не делает им чести“.

Прелесть, правда? Каждый бы день читал такое! Читаются советские газеты несравненно быстрее западных. Средний объем советской газеты — 4–6 страничек. Знающий читатель лишь просматривает заголовки, отыскивая привычные: „Происки врагов разрядки“, „Антисоветская вылазка“, „Провокационная шумиха“, „Их нравы“ и т. п. Все остальное: репортажи о „трудовых буднях“, колонки комментаторов и солидные подвалы обозревателей читаются по диагонали, лишь чтобы установить, зачем они написаны, с какой целью. Информации в них мало.

При этом огромное количество людей слушает западные радиостанции на русском языке и постоянно сравнивает услышанное с написанным в советской прессе. Официальная пресса перестает быть средством массовой информации. Даже если по принципу сломанных часов, дважды в сутки показывающих верное время, в газетах появится правдивое сообщение, ему все равно никто не поверит. Пресса у нас — печатное воплощение власти, и читают ее, чтобы поймать на лжи, порадоваться неудаче или поглядеть: „Как же они на этот раз вывернутся? Какую еще глупость выдумают?“

Казалось бы, при таких отношениях с читателем прессе лучше всего вообще молчать про неудачи, не пытаясь выдать их за победы. Однако это совершенно невозможно: в условиях, когда население все равно знает правду, молчание — признак растерянности, тупика и потери инициативы. Власть должна „дать достойный отпор“, должна спустить указания миллионам инструкторов, комиссаров, лекторов и прочих работников идеологического фронта — что отвечать, разъяснять и пропагандировать населению. Пусть это будет несусветная глупость. Неважно. Главное — не молчать, не создать впечатления, что власть теряет контроль над событиями.

Одновременно то же самое нужно показать и Западу. Пусть смеются над глупостями и до одури распутывают клубки советского вранья. Неважно. Пока провал не признан официально — это еще не провал.

Читая свою родную прессу, советский человек только плечами пожимает: „И кто может поверить такой чепухе? Ну, ладно, допустим, нас здесь можно оболванить. Но на Западе…“ Оказалось, однако, что в этом мы как раз ошибались. Здесь советской чепухе верят гораздо больше, чем внутри страны.

Нас там сознательно лишают информации, а потому мы ищем ее по крупице где только можно. Здесь же люди перекормлены информацией и оттого воспринимают лишь то, что им хочется услышать. В результате, например, мы знаем о Западе гораздо больше, чем они о нас.

Мы знаем, что нас постоянно хотят обмануть, и в силу этого ищем обман во всем. Здесь обмана не ждут, не ищут, а потому воспринимают информацию куда менее критично. Забавный пример. Лет десять назад ученый мир оповестил человечество о своем последнем открытии: оказывается, употреблять естественную пищу — масло, мясо и т. п. — вредно. На Западе это сразу же привело к резкому сокращению потребления указанных продуктов, вызвало моду на всякие диеты, на обезжиренные суррогаты. Появившись в советской прессе, это же заявление вызвало лишь ироническую улыбку: „Надо же властям что-то придумывать, раз ни масла, ни мяса не хватает!“

Что такое пропаганда, на Западе знают лишь теоретически. До конца никто, даже правительства и контрразведки, не понимает всей серьезности идеологической войны, ведущейся против них. Классического шпиона в стиле Джеймса Бонда здесь, пожалуй, еще и распознают (хотя и это непопулярно „охота за ведьмами“), а вот что такое идеологический агент, тут просто не понимают. Сидит где-нибудь в Вашингтоне уважаемый профессор и время от времени печатает в солидных изданиях совершенно советские статьи. Ну и что тут скажешь? Это его „мнение“, и в условиях демократии он тоже имеет право его выражать. „Что в этом плохого? — возразят мне, — Пусть читатель сам решит, где истина“. И здесь мы подходим к последнему, пожалуй, самому важному обстоятельству — к принципу оценки истины. Существует три отношения к истине:

истина должна быть одна;

истина должна лежать где-то посередине между разноречивыми суждениями;

истин много, в каждом суждении есть своя.

Разумеется, каждое из этих отношений может оказаться верным в применении к соответствующим категориям проблем. Беда, однако, в том, что у людей, воспитанных в разных системах, складывается отчетливое предпочтение к одному из них (и тенденция игнорировать остальные). Я часто наблюдал эту разницу, сравнивая манеру спорить всю ночь до хрипоты, пытаясь либо убедить противника в своей правоте, либо совместно отыскать единую истину. Здесь же и споров нет настоящих. Обе стороны просто излагают свою точку зрения, уточняют ее, детализируют, но не спорят. Они могут постараться найти компромисс, но не одну-единственную истину.

Трудно сказать, в чем тут дело. То ли, отвергнув саму идеологию, мы бессознательно усвоили ее отношение к истине, то ли западный человек, выросши в плюралистическом обществе, привык к инструментальности истины и компромиссам. Разумеется, сказанное относится к некоему „усредненному“ человеку в обоих мирах — исключений можно найти достаточно много на любой стороне.

Как бы то ни было, представить себе результат воздействия советской пропаганды в обоих случаях очень легко. Поставленный перед выбором между двумя различными точками зрения, советский человек будет „откапывать истину“, западный — или примет обе, или выведет среднее. В честном споре беды большой нет. Однако, выбирая между информацией и дезинформацией, наш западный плюралист воспримет, как минимум, половину советского вранья. Не случайно великий мастер пропаганды Геббельс говорил: „Чтобы ложь стала правдоподобной, она должна быть чудовищной“. Ведь при чудовищности ее размеров „серединка“ сместится в самые недра лжи.

Однако, будь дело только в доверчивости, безразличии да советской агентуре, можно еще надеяться пробить эту стенку. К сожалению, дело гораздо серьезнее. Причины много глубже, в самих основах западной политической жизни, в том, что „расстановка сил в мире изменилась в пользу социализма“, как пишет „Правда“. И это не просто пропагандистский штамп. В любой советской газете можно прочесть о „силах мира, прогресса и социализма“, которые непременно победят. И еще о „силах реакции и империализма“, которые обречены на провал. И уж тут попытка понимать все наоборот не помогает.

Нужно пожить на Западе, чтобы оценить по достоинству советскую прессу. В здешних газетах известий сколько угодно, правда же вся разная. Пойди пойми, где у них „силы мира“, а где „силы прогресса“. И уж совсем невозможно найти „силы реакции“. Тут-то самое время пойти в ближайший киоск и потребовать всю как есть „Правду“.

Последние года два мы во Владимирской тюрьме взяли себе за правило выписывать практически все центральные газеты и журналы. Каждый обрабатывал по 5–7 наименований, а добытые таким способом сведения выносились на всеобщее обсуждение. Многое, конечно, оставалось неясным или спорным, однако, приехав на Запад, убедился я, что мои представления о нем поразительно аккуратны. Разумеется, я не знал массы элементарных вещей, но то, что знал, — знал правильно.

Тогдашнее наше тюремное содружество делилось примерно поровну на две партии: оптимистов и пессимистов. Будучи от природы скептиком, я, естественно, принадлежал к последней. Тем более что к концу всех наших споров, обычно уже после отбоя, когда надзиратель неоднократно стучит ключом по двери да карцером грозится, „противная“ сторона неизменно выдвигала свой решающий аргумент: „Не может того быть, чтобы они там, на Западе, не понимали, что делают! Значит, есть у них какие-то еще резоны, нам не известные. Ну не дураки же они там“.