Валентина Полухина - Бродский глазами современников

Можно ли из этого понять, что вы смотрите на мир через философскую призму по преимуществу, а не через историческую, культурную, эстетическую или религиозную?

Меня теперь однозначно относят к религиозной поэзии. Я всегда сторонилась этого термина, потому что он предполагает какую-то "специализацию", тематичность, а мне бы этого не хотелось. Религиозность искусства (если вообще можно говорить о его религиозности) — более широкое понятие, чем какая-то содержательная определенность. Я знаю немало "христианских" поэтов, которым благочестивые намерения не мешают грешить — и самым страшным образом — против словесности; в итоге получается — не больше не меньше — нарушение одной из десяти заповедей, запрета "поминать всуе". По личным убеждениям я православный человек, но я никогда не хотела бы и не посмела бы сделать из этого литературную профессию. Назвать себя "религиозным" или "православным" поэтом значило бы ручаться каким-то образом за каноничность, за соответствие собственных сочинений доктрине. Этого я делать никак не могу. Это, по-моему, просто бессовестно. Поэзия для меня немыслима без открытости смысла, тогда как "религиозность" искусства в расхожем представлении — это некоторая заданность, ангажированность и знание того, чем дело кончится. А я часто не знаю, чем дело кончится. Часто оно кончается не так, как, может, мне хотелось. Так что это вовсе не то иллюстративное религиозное искусство, которое имеют в виду. Слово прежде всего правдиво. И слава Богу, если эта правдивость каким-то образом приблизится к праведности. Но это зависит не от "творчества", а от того, что называют "личной жизнью".

Что бы вы могли добавить по поводу вашей поэтики? Что является вашей поэтической доминантой?

Прежде всего слово, само по себе слово, слово как имя. Оно для меня важнее, чем словосочетание, синтаксис, версификация, тем более тропы. Стихотворение в целом, по-моему, служит слову. Каким образом, это другое дело, как это все происходит ритмически, как соединяются многие слова, чтобы каждое единственное слово ожило во всем диапазоне значений — этимологических, колеблющихся, фонетических. В общем, чтобы диапазон слова, его семантическая вертикаль была насыщена. И то, что меня больше всего не устраивает в современной поэзии, это, конечно, качество слова.

Если вы выбрали единицей своей поэзии слово, то перед вами стоит задача высвобождения слова от влияния соседних слов. Как вы этого достигаете?

Да, несомненно. Это задача не деформации (тыняновский термин), а наоборот, как бы расправления, высвобождения слова. Каким образом? Это, наверное, секрет... Ритм, вероятно, важнее многого... Но что я могу сказать, это то, что я не обращаю внимания (вернее, мне надо сделать усилие, чтобы обратить внимание — и этого усилия я делать не хочу) на узус. Узус — основа концептуализма и соц-арта. Они как раз играют устойчивым употреблением слова, символа, испорченным "языком современника , узусом. Но я к нему отношусь просто как к помехе. Мне совершенно все равно, если испоганят очередное слово, как теперь — "милосердие , например. Я знаю, чем оно может быть. Для меня узус не исчерпывает и тем более не уничтожает самой вещи, слова. Вещь остается сама собой, сколько бы с ней плохо ни обходились. Наверное, у меня нет в этом литературных единомышленников, и меня упрекают в отсутствии "современности" (современного словаря, прежде всего).

Мне кажется, что у вас как-то ненавязчиво, но даже графически идет высвобождение слова: во многих ваших текстах слово отделено пространственно от других слов.

Да, конечно. Не обязательно это должно быть пластически воплощено, но слово для меня окружено как бы большой зоной белизны или молчания. Молчание в словах — исихастический принцип, как вы знаете, это для меня предел поэзии.

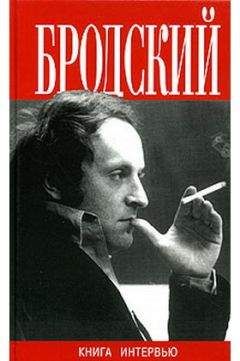

Давайте теперь поговорим о Бродском. Когда вы его впервые прочитали?

На первом курсе в университете, в 1967 году. Стихи его ходили по рукам. Но надо сказать, тогда они на меня не произвели впечатления: я читала в то время Мандельштама. Любить — влюбленно любить — эти две поэзии вместе невозможно. Так что я прочитала Бродского гораздо позже.

Как менялось ваше отношение к его поэзии?

От безразличия, о котором я говорила только что, к довольно резкому неприятию (и содержательному — из-за его общего тона, скептицизма, и формальному — из-за моей любви к кристаллической композиции, как у позднего Мандельштама) и потом — к серьезному вниманию, осознанию его масштаба. Первое, что меня убедило — ритм. Поэт, принесший новый ритм — великий поэт. Но окончательное "обращение", как ни странно, произошло из-за его прозы, его эссе о других поэтах, исполненных ума и великодушия, может быть, главного дара поэта по призванию.

Можно ли при желании проследить у вас с Бродским общие источники и стилистические аналогии?

Я думаю, что нет, потому что я никогда им не была так увлечена, как Хлебниковым, Рильке или Мандельштамом.

Но и Хлебников, и Рильке, и Мандельштам — любимые поэты Бродского. Такие сквозные образы, как пыль, зеркало, бабочка, мотылек, свойственны вам всем.

Бабочек я действительно люблю. Но просто в жизни, с детства, до Набокова, до Бродского, до любого чтения. К тому же, это вечный мотив поэзии. Такие вечные мотивы я всегда с радостью встречаю у других поэтов, в частности, у английских метафизиков, у Т.С.Элиота. Поэтому не странно, если что-то будет совпадать, какие-то мотивы, образы у нас с Бродским. Закон тяготения могут открыть два, три, десять человек, потому что он на самом деле есть. Так и "вечные образы" на самом деле есть в психической реальности человека; их не изобретают как технические новации, на них набредают те, конечно, кто идет в определенном направлении. Они по сути анонимны, так что патент на "открытие" здесь не важен. Это не "открытие", а узнавание ("радость узнавания" Мандельштама).

Английские метафизики и Т.С.Элиот — это еще один общий источник у вас с Бродским. Тем не менее вы считаете, что невозможно провести между вами прямую линию?

Наверное, только косвенную. Или от противного (от Евтушенко, скажем).

Считаете ли вы Бродского христианским поэтом?

Тут надо учесть сложность таких характеристик. Он религиозно не безразличный и христиански не безразличный поэт. Но если говорить о христианстве как об исповедничестве и взять образцом Данте или позднего Джона Донна, то это совсем другое. При всех усложнениях и утоныпениях я не представляю христианство без Христа.

Не оставляют ли у вас впечатления некоторые стихи Бродского, что он ищет и находит духовную опору больше в языке, чем в вере?

Конечно, он сам об этом много и откровенно пишет. Хотя в эссе о Монтале он говорит об орудийности языка относительно внутренней жизни.

Чем, как вы думаете, это объясняется? Почему он смотрит на мир через лингвистическую призму?

Это очень созвучно большому движению мысли XX века. Я не знаю, как он относится к Хайдеггеру, к его концепции языка как "дома бытия" и к другим философам языка, но есть дух интеллектуальной эпохи, и то, что приходит в голову одному человеку, приходит и другим. Это тема эпохи — язык.

В какой мере жизнь Бродского вне русской языковой среды сказалась на том факте, что именно язык выбран им в качестве абсолюта?

Иноязычная среда, вероятно, активизирует эту мысль, но сама по себе она может появиться в любых обстоятельствах; Хайдеггер тому пример.

Не только в своих эссе, но и в интервью Бродский абсолютизирует язык, в частности, он считает, что единственной формой патриотизма для поэта является его отношение к языку. Вы разделяете эту мысль?

Конкретный язык, русский или любой другой, конечно, это родина в самом прямом смысле слова. Но абсолютизация языка, к которой склонен Бродский, для меня неприемлема (может, потому, что я лингвист по образованию). "Имена", о которых я говорила, могут быть воплощены не только в языке, но и в пластике, в музыке (например, образец таких поразительных "имен" неименованного для меня работы М.М.Шварцмана[333]). Это не метафора или почти не метафора: языков как способов выражения или выявления "образа мира" ("образ мира, в слове явленный") много, и словесный — просто самый сообщительный, самый доступный и пригодный для развернутого дискурса.

Говоря о Цветаевой, Бродский пишет, что она "продемонстрировала заинтересованность самого языка в трагическом содержании" [L:192/IV:75]. Прокомментируйте, пожалуйста.

Язык у Бродского — абсолютно активное, ничему не подчиненное начало, вроде фатума. Язык — субъект истории. В Цветаевой он показал свою заинтересованность в трагическом, в Платонове (да и в революции вообще) — тягу к утопии, в Достоевском — нежелание принять благодать. Так что в этой концепции самораскрытия языка через авторов Цветаева — лишь один из примеров. (Сомневаюсь, кстати, что через активность грамматики можно объяснить такое явление, как Пушкин. Хотя...).