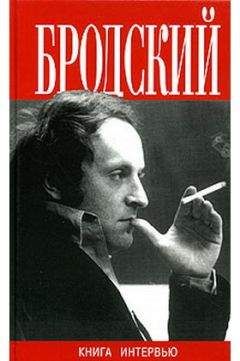

Валентина Полухина - Бродский глазами современников

С вами легко согласиться, потому что и сам Бродский ваше мнение о его поэтике подтверждает, стремясь приблизиться по нейтральности тона своих стихов к движению маятника[27]. А свое эссе о Кавафисе он так и назвал "Песнь маятника" [L:53-68/IV: 165-77][28].

Я рад, что я что-то понял.

Можно ли, по-вашему, связать его тематику, концепцию и поэтику, поставив в центр время?

Я думаю, да. Забавно, что мы все время крутимся около одной темы. Я приглашен в Мидлберри на симпозиум, посвященный 50-летию Иосифа. И когда я думал о теме своего сообщения, то это было как раз об эстетике времени в творчестве Бродского, как он обыгрывает время. Я еще полностью не сформулировал для себя, но направление моих мыслей — поэтика времени у Бродского. Она и мне как раз очень интересна, потому что я помню несколько наших разговоров, очень давних, на эту тему. Во всяком случае, у меня есть материал для этого.

Не могли бы вы, хотя бы пунктиром, очертить тот фундамент, на котором, по-вашему, зиждется поэтический универсум Бродского?

Опять же это вопрос, на который должна отвечать целая конференция, не я один. Мне довольно трудно сейчас что-то сказать на эту тему. Думаю, что он действительно метафизик прежде всего. Религиозная часть его поэзии — это ни в коем случае не поэзия религиозного экстаза, и ни в коем случае не поэзия, скажем, церковной детализации и соборности, хотя он и написал такое стихотворение, как "Сретенье" [4:20-22/11:287-89]. Тем не менее, если всмотреться внимательно во все, что он написал, он, как и все замечательные поэты, идет по лезвию между теизмом и атеизмом. Он никогда не может встать ни на чью сторону. Конечно, он не вульгарный безбожник, но в его стихах совершенно нельзя найти благолепия церковного, того, что, скажем, отмечало отчетливо религиозную поэзию Хомякова или поэзию некоторых новых поэтов, например, Кублановского — то есть людей, которые считают себя и практически церковными людьми. Мне кажется, у Иосифа этого нет. Религиозные мотивы его поэзии — это те размышления о высшем, о метафизическом, о божественном, которые присутствуют в любой поэзии, которая занимается экзистенциальными проблемами бытия, которая не может обойтись без высшего начала, без Бога.

В одном из интервью он сказал, что если бы он начал творить какую-то теологию, это была бы теология языка[29]. Почему он считает нужным так выделять язык, превращая его в некую модель мира?

Я думаю, это и есть одна из его главных идей. И не случайно она, может быть я ошибаюсь, возникла именно в эмиграционный период, когда он оказался вне России. Так как поэзия не может обойтись без своего мира, без своего дома, без своего материала, а Россия отдалилась, то необходимо было найти какую-то ей замену, может быть, даже лучшую, чем она сама, та реальная прагматическая Россия, среди которой вот живу, например, я. Заменой этой России и выступил язык — как наиболее концентрированная, очищенная и избавленная от иногда гнетущей реальности вещь, как лучшая маска России.

Что порождает предельное напряжение поэтической дикции Бродского при его сознательном движении к метонимическому полюсу языка, то есть по направлению к прозе?

Как Пушкин сказал, проза требует мыслей и мыслей. Я заметил одну довольно странную вещь. Когда я читал его эссе о Византии [L:393- 446/IV: 126-64][30], я заметил там один странный прием: там есть довольно много абзацев, довольно много положений, которые уже описаны историками, решены, находятся в энциклопедиях, в каких-то книгах, а Иосиф явно обходит все эти уже найденные решения и пытается решить заново. Таким образом он задает своему мозгу огромную задачу — разрешить ситуации, которые огромны в историческом масштабе: борьбу крестоносцев, судьбы Востока, характер восточных деспотий. И спрятать концы того, что он об этом знает. Он заново, включая на полную мощность свою мыслительную систему, как-то все это решает, дает новые ответы. Проза движется за счет того, что он, без всяких ссылок на предшественников, интеллектуально решает свою задачу. Приблизительно нечто подобное происходит и в стихах. Мне кажется, верхний слой его стихов обладает прежде всего двумя очень могучими, с повышенной энергетикой, качествами. Первое — это мыслительный процесс, потому что нигде нет банальности, почти нигде нет заимствований, даже изящных, которые в высшей степени приняты и ничуть не осуждаются в поэзии; но Иосиф пытается решить все по-своему, всегда могучим образом работает его мозг. И второе — это его совершенно замечательный зрительный аппарат. У него особым образом устроено зрение, могучее какое-то такое, которое сразу создает точные фигуры — как некий очень усовершенствованный фотоаппарат для съемки больших масштабов, которые употребляются на самолетах. Вот так же работает его зрение, которое замечает иногда и континенты, а иногда и бегущую кошку или разломанную бочку на земле. Это все свойства какого-то прозаизированного характера, прозаизированного типа дарования, который, видимо, и позволил ему стать последним крупным новатором русской поэзии. Потому что все, что связано с чистой игрой в слова, и что так сейчас процветает в Москве... Может быть, я ретроград, но мне это кажется чрезвычайно эфемерным, потому что сегодня оно есть, а завтра его нету. В то время как Иосиф создал целую новую систему, основанную на выживании условной поэтики, потому что вся русская поэзия, замечательная и великая, она во многом износила свои поэтические средства, будучи условной поэзией. И он, внеся такое количество прозаизированных элементов и в мысли, и в зрение, а зрение — это значит картина, это описание, это внешний покров, это фактура...

...и в выборе словаря...

...и в выборе словаря, который всегда определяется: или условный словарь поэзии, или точный определенный словарь прозы — он как бы вступил в новый город и прошел в нем, может быть, несколько кварталов пока, а за этим лежат новые улицы, новые площади, какие-то новые поселения, о которых еще никто ничего не знает, в то время как мы все еще находимся в глубине континента. Вот этот город Бродского, который он обрел и в который он вошел при помощи своего прозаизирования, — он существует.

Выходит ли Бродский за пределы русской культурной парадигмы и даже русского менталитета?

Я думаю, да.

В какой степени здесь вмешивается англосаксонская поэзия, которую Бродский так любил и любит?

Я думаю, чрезвычайно вмешивается. Тут следовало бы, наверное, сказать что-то точное, со ссылками на каких-то английских и американских поэтов, которых я опять же знаю только в переводах. Это довольно давняя история, и тут я могу сослаться на его собственные слова. Он говорил о том, что надо сменить союзника, что союзником русской поэзии всегда была французская и латинская традиция, в то время как мы полностью пренебрежительны к англо-американской традиции, что байронизм, который так много значил в начале XIX века, был условным, что это был байронизм личности, но что из языка, из поэтики было воспринято чрезвычайно мало, и что следует обратиться именно к опыту англо-американской поэзии. И уже тогда он называл те самые вещи, о которых мы сегодня говорили, то есть отсутствие завышенного, крикливого темперамента; прозаизирование; изменение масштаба: почти всегда масштаб лирического стихотворения упирается в масштаб автора, что это неправильно, что масштаб должен быть больше, это может быть масштаб страны, масштаб континента, масштаб какой-то мыслительной идеи, каковой является религия или социология.

Или время?

Да, да.

Не усматриваете ли вы некоторый парадокс в том, что Бродский, поэт элитарный и сознающий свою величину, призывает себя и читателя к скромности и смирению?

У меня это не вызывает удивления, потому что это и есть настоящий аристократизм. Только нувориш, только какой-нибудь разжиревший буржуа будет бить во все барабаны. Кроме того, я думаю, что здесь есть еще более глубокий слой — это попытка уйти от такой пресловутой русской романтической позы поэта, который является полным противопоставлением толпе: "Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас". Бродский, как, впрочем, и некоторые другие поэты, Кушнер, например, — я мог бы назвать еще две-три фамилии... В этом даже есть привкус нового мышления: не вне, не "пасти народы", как говорил Гумилев, не крик с кафедры и с амвона, — а полное слияние с толпой. Кажется, у Бродского есть такая строчка в "Лагуне": "совершенный никто, человек в плаще" [Ч:40/II:318]. Вот эта попытка быть "человеком в плаще" — это тоже драгоценная находка.

Как вам видится лирический герой Бродского? Это не только "человек в плаще", это и "человек в коричневом" [У:38/II:336], а чаще всего просто человек, а еще чаще он вообще представлен синекдохой: тело, шаги, мозг. Не происходит ли тут полное вытеснение лирического "я" из стихотворения?