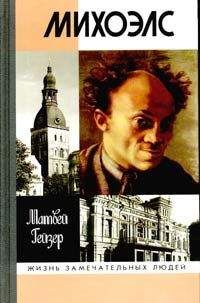

Наталия Вовси — Михоэлс - Мой отец Соломон Михоэлс (Воспоминания о жизни и смерти)

Сколько? Не знаю.

В комнате внизу тесно и тихо. Кто‑то шепотом произносит:

— Тысячи человек ждут, когда начнут пускать.

— Да, я когда проезжал, видел очередь от площади Маяковского через весь Тверской бульвар.

— Такой мороз, а люди не расходятся…

— А кто с ним поехал?

— Вовси, Зускин и Тышлер.

Тышлер так описывает эти дни: «А пятнадцатого января утром в морозный день мы встречали Михоэлса уже в гробу…

Больше вспоминать ничего не хочется. Добавлю только: я сопровождал его тело к профессору Збарскому, который положил последний грим на лицо Михоэлса, скрыв сильную ссадину на правом виске. Михоэлс лежал обнаженный, тело было чистым и неповрежденным».

Зускин, Вовси и Збарский, которые видели чистое неповрежденное тело Михоэлса после» автомобильной катастрофы», вскоре были арестованы.

Пятнадцатое января, пять часов вечера. В зимних сумерках, на крыше маленького дома напротив театра, старый еврей играет на скрипке Кол — Нидрэ.

Нас привезли в театр и одних провели в зал. Посреди зала стоял цинковый гроб. Отец лежал со сжатыми кулаками. Под правым глазом разлилась синева, Правая рука, в которой он обычно держал трость, сломана. Губы сжаты в горькой усмешке.

В ту же ночь Маркиш написал поэму, в которой впервые открыто назвал случившееся убийством:

Разбитое лицо колючий снег занес

От жадной тьмы укрыв бесчисленные шрамы

Но вытекли глаза двумя ручьями слез

В продавленной груди клокочет крик упрямый:

— О, Вечность! Я на твой поруганный порог Иду зарубленный, убитый, бездыханный. Следы злодейства я, как мой народ сберег, Чтоб ты узнала нас, вглядевшись в эти раны.

Течет людской поток — и счета нет друзьям, Скорбящим о тебе на траурных поминах, Тебя почтить встают из рвов и смрадных ям Шесть миллионов жертв, запытанных, невинных.

Маркиш все понял и все сказал. Думаю, что эта поэма была впоследствии одной из самых грозных улик в его деле. Маркиша забрали в первую годовщину папиной гибели. 12 августа 1952 года он был расстрелян.

Начали пускать народ. Люди идут и идут. Непрерывно сменяется почетный караул актеров. Мужчины, не стесняясь, вытирают слезы.

Время остановилось.

Нас кто‑то уводит за кулисы. Они переполнены актерами всех театров Москвы. Слышатся приглушенные рыдания. Тарханов целует нас и восклицает: «Звонкий был человек!»

Поток людей не прекращается. За сценой оркестранты играют отрывки из спектаклей. Невыносимо.

… Под этот струнный звон к созвездьям взвейся ввысь! Пусть череп царственный убийцей продырявлен, Пускай лицо твое разбито — не стыдись! Не завершен твой грим, но он в веках прославлен.

В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое театр не закрывали. Трудно сказать, какое количество людей так и не легли спать, чтобы простоять несколько часов на лютом морозе, попасть, наконец, в театр и попрощаться с гробом Михоэлса.

Тышлер, Фальк и Рабинович всю ночь напролет делали зарисовки — последние папины портреты. Маркиш написал поэму. Нас вдруг отвезли домой. Думаю, что по распоряжению Мирона Семеновича Вовси, который через пять лет был назван» убийцей в белом халате». Врач божьей милостью стал одним из главных обвиняемых в нашумевшем» деле врачей».

М. С. Вовси, как многие видные евреи, состоял в Президиуме Еврейского Антифашистского комитета. После разгрома Комитета и расстрела группы еврейских писателей и актеров 12 августа 1952 года, наверху было решено приняться за врачей. Не знаю, у кого впервые зародился гениальный план объединить процесс над писателями с» делом врачей» — у Сталина или его присных, связав оба этих» дела» с именем заблаговременно убитого Михоэлса.

Роль главного убийцы, который, по дьявольскому замыслу Джойнта, должен был руководить убийством Сталина, отводилась М. Вовси, занимавшему лишь за неделю до ареста, почетный пост Главного терапевта Красной армии.

В ночь на одиннадцатое ноября пятьдесят второго года к высокому дому в одном из переулков Арбата подъехало несколько машин и увезли на Лубянку крупнейших еврейских медиков.

Сообщение ТАСС об» убийцах в белых халатах» последовало лишь через два месяца, но подготовка к делу началась задолго до ареста главной группы.

Летом того же года прямо с улицы был взят профессор

Энгельгардт, тогда же арестовали профессора Левина, детского врача Шапиро, и многих других.

Мы жили тем летом рядом с Вовси на даче и часто виделись. При жизни папы они довольно редко встречались — оба были слишком заняты. Если же Мирон Семенович собирался прийти, папа предупреждал его по телефону: «Мейерке, на бульваре скозняк, оденься потеплее». И тот непременно следовал совету старшего брата.

Тогда, на даче, у меня создалось впечатление, что аресты коллег Мирон Семенович как‑то не увязывает со своей судьбой: дело привычное — всегда кого‑нибудь сажают. Или же он просто обреченно ждал своего часа? Даже бдительное око А. Чаковского, ныне главного редактора» Литературной газеты», а тогда лишь начинающего подлеца, не уловило никаких признаков беспокойства со стороны знаменитого профессора. (Чаковский жил в даче напротив и был польщен таким соседством.) Поэтому, после сообщения ТАСС от 13 января 1953 года. он хоть и поторопился настрочить донос на своего бывшего соседа, но не нашел ничего интереснее, как сообщить о родстве Вовси с Михоэлсом. Вовси донос этот показали, и он охарактеризовал его как» неизобретательный».

Как я уже говорила, сообщение ТАСС последовало 13 января 1953 года — в пятую годовщину со дня папиной гибели. Если после ареста Зускина, ожидание нашей очереди стало для нас привычным, то теперь оно было желанным. Мы с Ниной устали от полного и вполне оправданного остракизма — кто мог себе позволить рисковать свободой, общаясь с нами? А те единицы, которые на это отваживались, были героями в буквальном смысле этого слова. Они боялись, как боялся всякий здравомыслящий человек, но не могли не приходить.

Тем временем мы мучительно ждали естественного завершения событий. Ночами мы с сестрой сидели в затемненной кухне. Настольную лампу приходилось завешивать платком, а то с улицы увидят свет и, чего доброго, обвинят что мы печатаем прокламации или доллары. По выскобленному деревянному полу по — хозяйски разгуливали огромные черные тараканы, постукивая твердыми копытцами и наполняя зловещим шорохом тишину ночи.

А наутро я отводила свою дочь в детский сад, со страхом проходя мимо газетного стенда. В поликлиниках больные отказывались идти к врачам — евреям. Уже поползли истории об отравленных младенцах. Население, подогреваемое ежедневными антисемитскими статьями, потихонечку распалялось. В воздухе пахло погромом. По слухам, процесс над врачами собирались устроить открытым. После чего, спасая еврейское население центральных городов от» справедливого народного гнева», спровоцированного процессом над врачами — убийцами, должны были вывезти всех евреев на Дальний Восток. Бараки уже ожидали» спасаемых».

Мы на бараки не рассчитывали. Поехать всем вместе, хоть в» телятниках», было бы слишком большим счастьем. Мы ожидали худшего.

По ночам мы не раздевались. Это было» нерентабельно», как правильно заметила Надежда Мандельштам.

В детском саду мамаши меня открыто сторонились. Как‑то раз одна из наиболее ретивых, заметив меня, стала громко рассказывать: «Говорят, хуже всех ведет себя Вовси. Ни в чем не признается, упирается…»

Как вели себя» там» никому известно не было и быть не могло. Следовательно, слухи об этом» они» сами и пускали.

Но с какой целью? Мы с Ниной гадали, понять не могли и от этого делалось еще страшнее.

Уже после реабилитации многие рассказывали, что без всякого сопротивления подписывали любую ересь, которую на них возводили.

—Убивал?

—Да, конечно.

—Отравлял?

—Еще бы.

—Кусался?

—Пожалуй и кусался…

Позже нам довелось прочесть стенограмму процесса над знаменитым профессором Плетневым, который обвинялся в убийстве Горького. Ему же предъявлялось весьма своеобразное обвинение, что он откусывал груди у своих пациенток. Свидетелями обвинения на процессе Плетнева были некоторые врачи привлеченные впоследствии по одному» делу» с Вовси. Они‑то уже по опыту знали, что бессмысленно упираться. Не подпишут сами — за них подпишут.

Профессор Вовси не свидетельствовал в 1937 году в деле Плетнева, и возможно, поэтому упирался.

Четвертого апреля 1953 года рано утром нам позвонила дочь Вовси. Когда она сказала: «папа дома и просит, чтобы ты немедленно пришла», я решила, что она просто сошла с ума. Что могло быть естественнее в нашей противоестественной действительности? Однако, когда через полчаса постучалась в дверь соседка и с громкими рыданиями вручила нам газету, где сообщалось о реабилитации врачей, мы поняли, что что‑то в самом деле происходит.