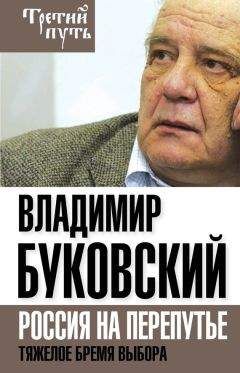

Владимир Буковский - Письма русского путешественника

Я не помню примера, чтобы правительство какой-нибудь западной страны активно и открыто пыталось расширить навязанные им рамки советской легальности в вопросе обмена идеями и информацией. Зато я знаю пример американского посла в СССР М. Туна, который категорически запретил сотрудникам посольства брать у советских граждан какие-либо документы самиздата или получать через посольство и раздавать гражданам СССР какие-нибудь книги, не дозволенные советской цензурой. Этим самым он как бы признал, что положение Заключительного Акта о «расширении обмена информацией и идеями» ограничено положением этого же Акта об «уважении внутреннего законодательства страны», а такого обязательного ограничения вовсе в Акте не содержится. Напротив, сказано, что страны, подписавшие Акт, обязуются привести свое внутреннее законодательство в соответствие с положениями Акта. СССР этого не сделал, а Запад не настаивал. Поскольку наши жалобы правительству США на действия Туна ни к чему не привели, следует считать, что США такую интерпретацию принимают.

Если что и было достигнуто в этой (и других) сферах, то произошло это не благодаря детанту, а вопреки ему людьми и организациями, возмущенными аморальной политикой детанта и сознательно ей противодействующими.

Примерно то же самое можно сказать и о других гуманитарных положениях Хельсинкского Акта. Например, в такой важной области, как расширение научного и культурного обмена. Хотя общий объем таких обменов временами и увеличивался, однако и здесь советским удалось навязать Западу свои интерпретации и выгодные односторонне для них «правила». Поездки за границу ученых и деятелей культуры остались под твердым и произвольным контролем советских властей, что позволило им «пускать» желательных и «не пускать» нежелательных по какой-либо причине людей. Большое число выдающихся деятелей науки и искусства, видимо, занесены в списки «неблагонадежных» и никогда не получают разрешения на поездки, что, согласитесь, противоречит смыслу Хельсинкских соглашений. С другой стороны, определенные люди получают зарубежные командировки и разрешения на поездки регулярно, что позволяет советским, во-первых, оказывать давление на ученых или деятелей искусства, принуждая их к конформизму или сотрудничеству, так как возможность ездить за границу — одно из величайших благ для человека, живущего в СССР вообще, для ученого или артиста — в особенности.

Путем же искусственной дискриминации советские власти могут по желанию возвысить специалиста, создать ему ореол международного признания и увеличить таким образом влияние угодных им людей на профессиональный мир. Хотя коллеги за рубежом часто пытаются протестовать против этой дискриминации, я не помню ни одного случая открытого и энергичного вмешательства правительств. Совсем напротив, подписанные правительствами официальные договоры о научном и культурном обмене нигде на Западе (за исключением Швеции) не предусматривают права одной стороны приглашать и обязанности другой стороны удовлетворять приглашение конкретного специалиста. Между тем этот недостаток часто делает этот обмен бессмысленным, а научное или культурное сотрудничество практически невозможным, поскольку для такого сотрудничества чаще всего нужен конкретный, известный своими работами специалист, а не какой-либо специалист вообще.

Культурные и научные обмены свелись к пустой формальности, не внеся в советскую жизнь большей свободы творчества, не укрепив связей интеллигенции со своими коллегами за рубежом, но ставши лишь еще одним орудием тоталитарной власти в закрепощении интеллигенции и укреплении позиций официальной партийной культуры. Более того, отобрав постепенно из идейно близких им западных интеллектуалов некий круг «друзей Советского Союза», в известной степени СССР удается коррумпировать и западную интеллектуальную элиту: скажем, начинающему западному писателю огромные советские тиражи (да и признание) вовсе не безразличны, Персональное приглашение в СССР кого-либо из западных людей не встречает, да и не может встретить сопротивления со стороны их правительств. Разумеется, по приезде им покажут только то, что хотят показать, обеспечат контакты преимущественно с «надежными» людьми. Разглядеть такую подтасовку совсем не столь просто, как многие думают: у советских огромный опыт по части таких постановок.

Один приятель рассказывал мне, например, как иностранные делегации, следовавшие в Москву через его полустанок, регулярно встречала подготовленная и разодетая в национальные костюмы группа местных артистов (дело происходило в Молдавии), которые тут же, на перроне, устраивали песни и пляски. Поезд же останавливался всего минут на 15–20. Перед приходом поезда на вокзальных лотках раскладывался шоколад, фрукты и дефицитные товары, а цены выставлялись баснословно низкие. Разумеется, все население городка знало об этих спектаклях, но местных жителей не пускали на перрон, чтобы они не раскупили вмиг пропагандистских товаров. Только особенно ловким, особенно мальчишкам, удавалось иногда проскользнуть до прихода поезда и поживиться. Ну, кто из западных посетителей мог бы даже заподозрить такую грандиозную операцию, проводимую ради его скромной персоны в заштатном городишке, где его поезд остановился на несколько минут? Соответственно, возвратясь к себе домой, иностранный посетитель с его репутацией «очевидца» становится проводником советской пропаганды, даже сам того не подозревая.

Таким образом, даже самая простая форма обмена — туризм оборачивается советскими властями к своей политической выгоде. Советский турист за рубежом — это привилегированный, надежный человек; иностранный турист в СССР — потенциальный разносчик дезинформации. К тому же он источник иностранной валюты, столь нужной властям. Вообще туризм, с его строго фиксированными маршрутами и перенасыщенной программой разглядывания памятников, можно лишь в шутку считать средством улучшения взаимопонимания между народами. Как раз наоборот, советским властям он служит средством скрывать правду. 99,9999 процента территории страны закрыто для туристов не из-за военных секретов, как это официально объясняется, а из-за ужасающих условий жизни населения. Даже от Москвы турист не имеет права отъехать более чем на 40 километров под угрозой уголовного наказания, если он предварительно не согласовал маршрута — процедура, которая может занять многие месяцы.

Места же, в которые попадает большинство туристов: Москва, Ленинград, Киев — это показательные города, вроде упомянутого выше полустанка, где и снабжение и порядки значительно лучше обычных. Скажем, если в Москве вдруг исчезло из продажи мясо, это означает, что в провинции его нет уже несколько месяцев. Что же тут может понять иностранец, пробыв пару дней? Гости Олимпийских игр в Москве, например, хоть и неоднократно предупрежденные прессой о готовящемся грандиозном обмане, тем не менее в массе своей обмана не заметили. Русские, по их впечатлениям, попавшим в некоторые газеты здесь, «вежливы, готовы помочь, дружелюбны и совсем не стремятся к войне». «Восхитительно было попасть наконец в такое место, где никто не говорит о войнах или ядерном оружии». Один пишет, что за 9 дней в Москве он «не заметил никакой пропаганды», другой, что «продуктов было полно, даже слишком много», третий за все время «встретил только одного полицейского», четвертого поразила «свобода и нормальность простых людей». И никакими судьбами вам теперь этих людей не переубедить. Еще бы: ведь они все это видели своими глазами!

Да и какой смысл в «расширении контактов между людьми», если каждый советский человек обязан быть солдатом Великой Идеологической Войны, а западный человек вовсе не считает себя борцом за демократию? Какой смысл говорить красивые слова о мирном сотрудничестве, если одна из сторон ведет не прекращающуюся ни днем, ни ночью войну?

Многим может показаться странным, что с момента начала «эры разрядки» положение внутри СССР лишь ухудшилось. Но это совсем не удивительно. Во-первых, своему народу надо показать, и притом в самой доходчивой форме, что разговоры о мире, ослаблении напряженности и каких-то правах, которыми вдруг наполнились газеты, предназначены вовсе не для их ушей, а ведутся для иностранцев. Во-вторых, получивши от Запада то, что было нужно, какой смысл демонстрировать теперь готовность к «либерализации»?

Вот, пожалуй, самый наглядный и символический пример того, к чему привела разрядка на практике. Почти два года назад семь человек прорвались на территорию американского посольства в Москве. Эти люди, две семьи верующих, уже много лет добивались разрешения уехать в любую страну, где бы их не преследовали за их веру. Здесь же, в СССР, им довелось испытать абсолютно все: и тюрьмы, и психушки, и насильственное изъятие детей, которых они пытались воспитывать в религиозном духе. 16 лет подвергались они гонениям за свою веру и все эти годы надеялись уехать. Однажды, лет десять назад, отцу семьи удалось побывать в американском посольстве, и ему обещали посодействовать. При выходе из посольства он, однако, был арестован и заключен в тюрьму. Теперь, по прошествии стольких лет, они решили возобновить контакты и ходатайство. Войти в американское посольство в Москве (как, впрочем, и в любые другие посольства) просто так нельзя: оно охраняется милиционерами в форме и агентами КГБ в штатском. Так что, если человеку нужно туда войти, есть только одна возможность — попытаться прорваться. Поймают — посадят, ухитришься прорваться — арестуют сразу, как выйдешь. В этот последний раз их сына схватили, а остальные прорвались. Сына зверски избили, и он еле живой через некоторое время попал домой. Видя столь зверскую расправу, семья отказалась выходить и с тех пор живет в посольстве. Им еще сказочно повезло, хотя посол (все тот же небезызвестный Малькольм Тун) предпринял все возможное, чтобы их выпроводить. Отвел им одну комнату в подвале, не допускал к ним прессу, постоянно посылал к ним кого-нибудь из сотрудников посольства уговорить уйти добровольно, намекая, что могут и силой выставить. При этом посол и его подручные отлично знали, что, как только они выйдут, их неминуемо ждут тюрьмы и психушки. Американская бюрократия и КГБ прекрасно нашли общий язык в этом деле. «Разреши одним, завтра здесь будут тысячи», — вот их платформа.