Наталия Вовси — Михоэлс - Мой отец Соломон Михоэлс (Воспоминания о жизни и смерти)

Такси. разумеется, сразу заказать не удалось — диспетчер по обыкновению отсутствовал. Зато, когда наконец ответили, машина была выслана немедленно. Михоэлса знали, по — моему, все московские шоферы такси. Еще много лет они, проезжая мимо нашего дома на Тверском бульваре, рассказывали нам, что здесь жил один знаменитый артист, который водил их к себе домой на чашечку кофе.

Итак, мы летели на Ленинградский вокзал, пренебрегая всеми правилами уличного движения и, когда примчались, поезд медленно отходил от платформы. Взмахнув на прощание чемоданом папа, по трамвайной привычке, вскочил на ходу в последний вагон, и поезд начал набирать скорость.

Смертельно бледный администратор отдувался, вытирал пот со лба и, припав к Асиному плечу, сдавленным голосом повторял: «У меня реакция… Соломон Михайлович — такой пунктуальный человек… у меня реакция…»

С тех пор, стоило папе не явиться вовремя домой, мы с Асей хватались за голову и говорили: «у меня реакция, ведь Соломон Михайлович такой пунктуальный человек…»

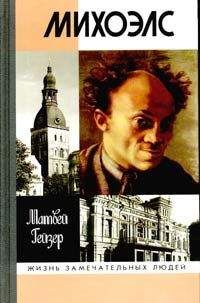

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МИХОЭЛСА

Через год после юбилея театра, в марте сорокового года, отцу исполнялось пятьдесят лет.

Папа с Ефейкой всю жизнь спорили, какого же числа они все‑таки родились: Ефейка утверждал, что шестнадцатого, и в этот день приглашал гостей, папа же считал, что семнадцатого, но никогда этот день не отмечал. Известно было, что родились они в Пурим, но на какой день приходился Пурим, на шестнадцатое или семнадцатое марта в девяностом году, никто естественно не знал. Так они и не пришли к общему соглашению по этому вопросу, как, впрочем, и по многим другим.

У Ефейки была одна особенность — он любил давать советы. Всем и по любому поводу. Папе он объяснял, как распределить роли, кого из художников пригласить, как поставить спектакль и т.д. Начинал он обычно так: «Будь я на твоем месте, я бы…», на что папа неизменно отвечал:«… вот когда будешь на моем месте, то так и сделаешь…» Ефейка, подверженный настроениям, или посмеивался, или надувался и уходил в другую комнату.

Папин день рождения не справлялся вообще, и отмечался мимозами или подснежниками, которые он же сам и приносил нам, да пуримскими треугольничками с маком, испеченными кем‑нибудь из актрис.

Однако в сороковом году, в год его пятидесятилетия, ВТО, ЦДРИ и другие театральные организации объявили, что намерены торжественно отметить его юбилей.

Отец пришел в ужас от этой затеи и отбивался как мог, доказывая, что скучнейшее чтение адресов никому радости не принесет, что все эти юбилеи больше похожи на панихиду, чем на праздник, и что он будет чувствовать себя покойником, который присутствует на собственных похоронах. Но устроители юбилея — Эскин и Филиппов, один — директор ВТО, другой — ЦДРИ, взялись за дело всерьез, и никакие папины уговоры не помогли. Правда, они клятвенно пообещали, что никаких адресов не будет, но если папа все равно откажется, то юбилей состоится без юбиляра.

Пришлось уступить. Устроители сдержали обещание — адресов не зачитывали, если не считать одного. Начинался он так: «Дорогой Соломон Михайлович! Природа подарила Вам голову поэта и сердце философа…» Принадлежал адрес все тем же и Филиппову. Затем зачитали теплое письмо от Немировича — Данченко, телеграммы от Таирова, от Яблочкиной, от Чкалова, Капицы… Да всех и не перечесть.

Совершенно неожиданно приветствовал Михоэлса Тарханов — он вышел, долго переминался с ноги на ногу, как попавший в столицу провинциал и, наконец, протянув руку» лопаткой», сунул папе старинный графин русского стекла.

Группа актеров театра Советской армии выступила с отрывком из спектакля» Полководец Суворов», где царь Павел Первый приветствовал юбиляра на идише. Многие актеры подготовили смешные, неожиданные приветствия, зал то и дело разражался смехом и аплодисментами и, ко всеобщему удовольствию, юбилей прошел весело и тепло. Во всяком случае ничего от» официального мероприятия», как это принято называть, в тот день не было.

СМЕРТЬ ЭЛИ

Эля на этом юбилее уже не присутствовала. После возвращения с дачи она окончательно слегла, и зиму 1939–1940 года пролежала в постели, не вставая.

С ней и раньше случалось, что она ложилась в постель заблаговременно, в предчувствии болезни, но на этот раз ее жалобы не прекращались, а врачи не могли поставить диагноз без больничного исследования. В больницу же идти она ни за что не соглашалась.

Стояла суровая морозная зима сорокового года.

Шла финнская война. От страшных морозов лопались трубы. В неотопленных школах даже в старших классах прекратились занятия. Мои одноклассники были в восторге, проводили время как хотели: болтались то друг к другу в гости, то в кино, я же не могла радоваться с ними вместе, так как в школу уже давно перестала ходить и круглые сутки сидела у постели измученной испуганной Эли.

Лишь в конце апреля, перед самым отъездом театра, удалось уговорить ее лечь в больницу. Папа был занят в первых спектаклях и вынужден был сразу уехать.

Гастроли, как почти всегда, начинались с Ленинграда. Перед отъездом папа бегал от врача к врачу, в итоге у Эли обнаружили туберкулез почки, но из‑за полного истощения организма, до которого она сама себя довела своей безумной диетой, боялись сразу ее оперировать.

Папа приходил к Эле в больницу, и как маленькую уговаривал ее кушать, подолгу сидел возле нее, пытался уговорами и лаской вдохнуть в нее жизнь.

«Вот ты поправишься после операции и придется тебе с нами повозиться: Нинку надо везти на дачу, Таленке поступать в институт, я — на гастролях, кто же будет за девочками ухаживать? Обязательно покушай, иначе не будет сил выздоравливать…»

Но Эля слушала совершенно безучастно, и мне от этого делалось страшно. Все же отец уехал с надеждой, что после операции ей станет намного лучше. Однако через три дня после операции Эля умерла, так и не приходя в сознание. Маму она пережила всего на семь с половиной лет.

Я вернулась из больницы одна в пустую квартиру… Больше всего меня страшила встреча с Ниной: как я ей это скажу? К ее возвращению из школы мне удалось получить связь с Ленинградом, и папа пообещал, что завтра приедет и заберет ее с собой. На следующий день он приехал, но долго находиться в Москве не мог и, забрав Нину с собой, вернулся в Ленинград назавтра после похорон.

Очередной раз дом наш осиротел. Я осталась одна и начала готовиться к выпускным экзаменам. Из‑за болезни Эли я не посещала школу почти весь год. Перед отъездом отец зашел к директору школы, объяснил ситуацию, и меня допустили к экзаменам, фактически экстерном, что вообще не практиковалось, так как в подобных случаях просто оставляли на второй год. Папе же сделали исключение, да и обстоятельства были исключительные.

Я была абсолютно разбита, измучена, опустошена — к шестнадцати годам мне пришлось пережить так много горя, что, казалось бы, хватит на всю жизнь… Но самое страшное еще предстояло. Я тогда зачитывалась стихами и все повторяла про себя строчки Ахматовой» было горе, будет горе, горю нет конца». Папе я писала отчаянные письма. Один из его ответов у меня сохранился:

«Почему ты считаешь себя несчастной? Ведь оттого, что тебе пришлось на твоем, еще очень коротком веку, много горя испытать, рано еще назвать себя несчастной.

Горе человек у себя внутри бережет замкнуто и гордо, и пусть люди думают по этому поводу, что им угодно. Я знаю, в нашей среде считают, что для каждой неудачи, для каждой потери и каждого горя существует жесткая, твердая норма, сколько слез должен человек пролить, сколько солнца он должен видеть, и как громко он должен смеяться. В случае нарушения этой нормы, человек считается легкомысленным и даже распущенным. Такова логика многих…»

Я по сей день поражаюсь этому» соблюдению нормы», которую так точно охарактеризовал отец, когда в траурную дату прикладывается к глазам кружевной платочек и неприлично не пустить слезу.

А в этом письме было еще много беспомощных бытовых советов. Ведь ко всей его загруженности теперь, после смерти Эли, прибавлялась еще чисто бытовая забота о нас.

С какой трогательной бестолковостью он ее осуществлял! — в тех редких случаях, когда до этого доходило.

Однажды, когда я задержалась в институте, а Нина в школе, его посетила идея самостоятельно приготовить нам обед. Возвращаясь домой, я уже снизу почувствовала запах гари, у дверей квартиры мне уже все было ясно.

Коридор был полон дыма и чада, глаза разъедало, и я с трудом прочитала на белых, вырезанных из бумаги стрелах, торжественную надпись» котлеты». Стрелы вели в Нинину комнату, к кровати, где прямо под подушкой с воткнутой стрелой стояла на матраце сковорода, а в ней четыре уголька.

Не успела я умилиться, как раздался телефонный звонок, и я услышала самодовольный папин голос (ни одна постановка не вызывала у него такого самодовольства): «Ну, как котлетки? Вкусно было? Я очень много масла положил!»