Газета День Литературы - Газета День Литературы # 130 (2007 6)

Сразу же нашлись злопыхатели, обвинившие Виктора Топорова чуть ли не в коррупции, в сговоре. Хороша же коррупция – семь лет утаивать свою премию от своих же питерских авторов. Отдавая её направо и налево.

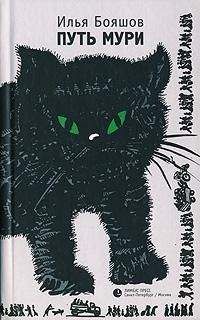

…Зал "Астории" дрожал от аплодисментов в честь первого питерца. Пожалуй, за Улицкую в этом зале не болел никто, даже её представитель. Премия, как тот самый кот Мури, побродив по Москве, Швейцарии и Латвии, вернулась в свой дом, к своему креслу. Это и есть главный итог нынешнего литературного года. В питерской версии.

Владимир Бондаренко ЮРИЙ ТРЕТИЙ

В таком обозначении – третьим, надеюсь, никто не заметит некоего принижения. К примеру, мой любимый русский император – Александр Третий.

Но так уж случилось, что в пределах одной исторической литературной эпохи Кубань дала три ярких всероссийских таланта, и все трое – Юрии. Первым появился Юрий Селезнёв, статный гигант, который, явно не считаясь ни с какими условностями и правилами приличия, пытался перенаправить русло русской литературной жизни – сначала в издательстве "Молодая гвардия", сделав заметным и литературным и общественным явлением серию "ЖЗЛ". (Удивительно, что до сих пор в этой серии не вышла книга о нём самом, а ведь популярность серии до сих пор связана с тем давним общественным интересом, вызванным к жизни Юрием Селезнёвым.) Затем он попытался переломить и заострить направленность журнала "Наш современник", из русско-советского журнала создавая по-настоящему русский национальный литературно-общественный журнал. Он был истинным подвижником, но его общественные деяния не заслоняли и собственное творчество – до сих пор помнятся его статьи, его книга о Достоевском…

Подбили на взлёте. Так и остался легендой русской критики...

Вторым был явлен миру из Кубани поэтический гений Юрия Кузнецова. С разницей всего на несколько лет, но уже как бы иная эпоха, иные ориентиры.

Юрий Кузнецов – такой же работяга, такой же подвижник, такой же переделыватель мира. И хотя у него на первом плане, несомненно, была поэзия как таковая, этаким чистым поэтом, поэтом для эстетов и ценителей красоты, создателем новых эстетических и поэтических миров он оставаться не собирался. И был прав.

Как говорил Лев Николаевич Толстой: "Мы живём в стране без идеалов. Когда есть идеалы, то во имя них создаются произведения искусства. Когда нет идеалов, то существует только игра образами, игра словами…"

У Юрия Кузнецова была и игра образами, и игра словами, и игра целыми мирами, но, прежде всего, у него были чёткие и общественные, и нравственные, и поэтические идеалы.

Последний русский поэтический гений конца ХХ века...

Юрий Павлов тоже подвижник, тоже преобразователь мира, тоже создатель общественных и литературных всероссийских явлений. Его знаменитые кожиновские чтения, отмечаемые ежегодно всероссийской прессой, стали серьёзным и значимым фактом в русской литературной и филологической жизни. Он из тех незаменимых, которые и творят живую историю. Вадим Кожинов никогда не был в Армавире, не родился, не преподавал, не издавал книги на кубанской земле. Чиновники и губернаторы поначалу удивлялись: а кто такой этот Кожинов, почему мы проводим каждый год научные чтения в его честь, какое он имеет к Кубани отношение? При всём уважении к памяти Кожинова, к его классическим историческим и критическим работам, я отвечу всем кубанским чиновникам: на вашей земле родился и вырос Юрий Павлов, он создал из ничего кожиновские чтения, сделал их событием в литературно-общественной жизни России, поэтому вы и будете проводить кожиновские чтения, ибо за ними стоит неутомимый труженик и русский подвижник Юрий Михайлович Павлов.

Первое время, как было и с Юрием Селезневым, общественные деяния как-то заслоняли от многих собственные работы Юрия Павлова. Его знали прежде всего как организатора кожиновских чтений, но постепенно место Павлова – острого и принципиального критика, систематизатора современной литературы, блестящего ученого – не заметить стало невозможно.

Первые его статьи пришли к нам в "День литературы" самотёком, без чьих-то рекомендаций. Я абсолютно не знал, кто он такой: старый ли дед, решивший навести порядок в литературных рядах, молодой ли и дерзкий юноша с живым блеском в глазах… Меня привлекли сами статьи – полемические, аргументированные. По сути, он явный продолжатель селезнёвской линии и в критике, и в литературно-общественной жизни. Так уж, очевидно, было предсказано свыше – не дали закончить Юрию Селезнёву, но та же Кубань родила из неба и земли ещё одного настоящего русского критика, продолжателя национальных традиций. Вот уж где нет ни надсадного надуманного неофитского фальшивого народничества, ни опять же надуманного "крышевания" православными ценностями. Всё есть, но органично, из самой природности русского национального духа. Нет мнимой резервационности мышления, он спокойно и внимательно всё читает, изучает, лишнее – отбрасывает, чуждое – перечёркивает. Если в тебе заложена русская традиционность, великие национальные ценности и идеалы, то не надо измерять линейкой длину русскости или православности, чем увлекаются иные московские критикессы. Цикл его великолепных статей о современной русской критике, от Лакшина до Лобанова, от Дедкова до Золотусского, о прозе конца ХХ века (включая и публикуемую в номере статью о Владимире Максимове) уже заранее, до выхода его итоговой книги, смотрится определённой вехой в русской литературе.

Не мешает ли ему провинциальность? Нужна ли ему для дальнейшей жизни Москва? Даже не знаю, что сказать. Всё зависит от внутренней свободы критика и подвижника Юрия Павлова. Знаю только, что в случае его переезда, Кубань здорово потеряет. Пусть это помнят и литературные, и просто чиновники кубанские, предоставляя ему возможность для исполнения отнюдь не эгоистических, общенациональных, общелитературных замыслов.

Юрий Михайлович Павлов достиг своей зрелости – своего пятидесятилетия. Южный кубанский ветер наполняет его пассионарностью и великими замыслами.

Дай Бог, чтобы они свершились.

Юрий Третий на боевом коне.

Автора и друга нашей газеты

Юрия ПАВЛОВА – с 50-летием!

Здоровья, творческой радости!

Редакция

Владимир Скиф БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ

Он тьму врага прошиб, как солнце,

Войны чудовище убил.

Спасал латвийца и эстонца

И сам себя почти забыл.

Прикрыл Европу плащ-палаткой

От смертоносного дождя.

И спас её в последней схватке,

На землю бронзой восходя.

И вот к нему пришла расплата

За то, что он победным был,

За то, что доблестью солдата

Другим бессмертие добыл.

Его сбивают с ног сегодня,

Тревожат вновь солдатский прах.

Но с ним –

высокий свет Господний,

И голос правды на устах.

Опять эстонцы и латвийцы

Фашистский пробуют замес,

И строят, будто бы арийцы,

Команды новые "SS".

Но наш солдат всё чует кожей:

Он взял и вырос до небес,

И в сапогах, на танк похожий,

Под Таллином покинул лес.

Затёкшие расправил чресла,

Шагнул два раза прямиком –

И вместе с Латвией исчезла

Эстония под сапогом.

Валерий Тихонов ЗАПЛАЧУТ ЛИ НЫНЧЕ КОНИ?

Давно это было. В последние дни войны. Где-то уже на подступах к осажденному Берлину. Но враг был ещё жив и опасен. Потому-то и боялись разбудить ночную тишину советские бойцы, пробиравшиеся вдоль опушки леса. Шли тихо, полушёпотом переговариваясь друг с другом. И вдруг... Где-то совсем рядом послышались незнакомые звуки. Странные и непонятные. Заставившие солдат замереть. Всё ближе и ближе. Вот уже и дыхание слышно – усталое, тяжёлое. И тут же из тьмы выплыли три лошади. Идут прямо на людей. Не боясь. Подошли вплотную и уткнули свои гривастые головы в солдатские гимнастёрки. А по щекам слеёзы. Крупные такие, чистые. Капают на сукно, смешиваясь с невысохшим ещё потом. Кони плакали так же, как плачут люди, встретившись на чужбине после долгой разлуки с кем-то из близких. Орловские рысаки, угнанные в Германию и блудившие по чужой земле, угадали своих. Потому что чуткое конское ухо уловило донесённое ветерком родное русское слово. Даже шёпотом произнесённое...