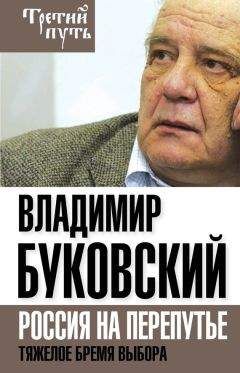

Владимир Буковский - Письма русского путешественника

— Будете участвовать в пресс-конференции? — спросил пресс-секретарь. Но переводчик запротестовал так неистово — ни королей, ни президентов уже не оставалось, — а мой английский был еще настолько нетверд, что я отказался. Да и какой смысл? На пресс-конференции тоже ведь много не объяснишь.

Лужайка Белого дома была битком забита репортерами, когда с помощью охраны мы пробрались к машине. Они поднимали над головами фото- и телекамеры, протягивали микрофоны, свои черные резиновые дубинки, что-то кричали… Я же вдруг впервые ощутил свою полную немоту, точно хрупкая елочная игрушка, аккуратно завернутая в вату.

Впоследствии, конечно, много было разговоров, что Картер, мол, постарался «спустить на тормозах» напряженность момента, приглушить эффект этой встречи, не допустив прессу нас сфотографировать и не устроив совместную пресс-конференцию. Не думаю, чтобы в этом был какой-то расчет скорее неорганизованность, непродуманность. Для советских ведь все равно фотографировали нас или нет: важен сам факт встречи, означающий с их точки зрения «недружественный акт», вызов, откровенную поддержку их внутренних врагов. А пойдя на такой шаг, какой смысл делать его наполовину, навлекая неудовольствие и критику прессы? К тому же штатный фотограф Белого дома снимал нас на протяжении всей встречи.

Гораздо важнее другое — понимал ли Картер реальный смысл той самой политики прав человека, которую он таким образом объявлял основой своего нового курса?

Наш век, быть может, самый кровавый в человеческой истории, принес с собой проблему, на которую не нашлось пока адекватного ответа, хотя найти его жизненно важно для сохранения цивилизации. Появление тоталитарных режимов, тоталитаристских идеологий — смертельная угроза демократическим странам, причем угроза неуклонно растущая, поскольку скоростные средства транспорта, массовые коммуникации и современная военная техника сделали наш мир как бы меньше, теснее. Все мы теперь соседи. Вопрос же: как демократии оборонять себя, не отказываясь от своих традиционных принципов, то есть не превращаясь медленно в своего противника?

Логика такого превращения весьма проста: если есть «мировой бандит», то нужен «мировой жандарм», чтобы с ним справиться, причем такой, который способен отвечать на подлость подлостью, не гнушаясь никакими запрещенными приемами. Иначе он будет неэффективен. И через некоторое время постороннему наблюдателю уже не различить, кто бандит, а кто жандарм. То есть демократии не победить тоталитаризма равными средствами, не превратившись в его подобие.

С другой стороны, любые попытки «договориться» с бандитом ведут лишь к его усилению и все большей от него зависимости.

Так наш мир оказался зажатым между двумя крайностями, между двумя вариантами проигрыша. Как и следовало ожидать, попеременно прибегая то к одной, то к другой, он все глубже тонет в болоте безнадежности. Разумеется, каждый раз очередной поворот подается политиками как нечто принципиально новое и не имеющее альтернативы. Теперь нас пугают «холодной войной», если мы не откажемся от «разрядки», а в 40-50-е годы пугали наоборот. На самом деле советские выигрывают в обоих случаях. В периоды «холода», хотя советские и не приобретают ничего нового, зато подготовляется почва для их будущих успехов, так как на Западе определенные ограничения, милитаризация общества, постоянная угроза войны и неизбежная поддержка, оказываемая «стабильным» диктаторским режимам, антагонизируют население. Растут оппозиционные настроения, просоветские иллюзии, и создается благоприятный климат для советской подрывной активности. Общественное давление нарастает, и нужно отказаться либо от демократии, либо от «холодной войны». В период «оттепели» советские поправляют свою разваливающуюся экономику за счет западных кредитов и товаров, закрепляют свое влияние в нестабильных районах, пользуясь накопившимся у населения недовольством, и производят новые захваты, которые опять приводят к «похолоданию». Так эта карусель идет уже полвека, причем колебания температуры происходят только на Западе, у советских же всегда «холодно»!

Есть, пожалуй, только две переменные величины в этой грустной формуле. Во-первых, советские захваты необратимы (пока что), и оттого советская сфера влияния неизменно расширяется. Тому же способствуют страх и капитулянтские настроения в еще не захваченных странах Западной Европы бывает, язык не поворачивается всерьез назвать их свободными. Во-вторых, медленно, но неуклонно подгнивает советская система. Несмотря на все усилия Запада, все труднее спасать от полного краха советскую экономику. Столь же медленно нарастают движения сопротивления внутри советского блока, которые рано или поздно его разрушат, если их поддерживать и поощрять. Движения эти внезапно открыли очень важное обстоятельство — внутреннее одряхление советского режима, его негибкость, неумение обороняться в идеологической борьбе.

Словом, со всех точек зрения «политика прав человека» оказывалась просто находкой, если не единственным выходом из пагубной дилеммы. Она позволяла перейти к «моральной» конфронтации, не ведущей к отрицательным последствиям «холодной войны» (права человека должны ведь соблюдаться везде, а не только в СССР), поддерживала движения сопротивления, бросала идеологический вызов дряхлеющему коммунистическому режиму, ставила под удар просоветские силы на самом Западе и позволяла перестроить всю западную стратегическую линию, переориентировать ее с диктаторских режимов на демократические. При всем при том новая линия вовсе не исключала укрепления своей обороны — право па самооборону тоже ведь вполне человеческое.

Самое важное преимущество, конечно, состояло в том, что Запад наконец приобретал нечто вроде идеологии, способной противостоять коммунизму. В Соединенных Штатах она позволяла объединить страну после глубокого кризиса и даже вернуть ей ведущее место в мире.

Разумеется, все это нужно было детально продумать, разработать конкретно в применении к каждому случаю, к каждой стране. Прямо так, в один день перейти к абсолютно новой линии невозможно. Это лишь дестабилизирует уже существующую, не создав новой. И конечно, для такой радикальной перестройки требовалось большое искусство.

Я нисколько не сомневаюсь в искренности намерений Картера. Однако, кроме искренности, у него, кажется, ничего больше не было. Даже толкового окружения. Не поняв своей задачи, он, видимо, решил сделать из Белого дома филиал «Эмнести Интернейшнл». Оказавшись под давлением со всех сторон и не имея своей детально продуманной схемы, он в результате опустил все ценное, что давала новая концепция. Поэтому три года спустя, когда эра «разрядки» закончилась оккупацией Афганистана, ни Америка, ни Европа не были к этому готовы. Старое оказалось подорвано, новое не создано.

Впрочем, быть может, не стоит винить во всем одного Картера. Положение американского президента больше чем незавидное. Врагу бы своему не пожелал оказаться на этом месте. Здесь, на Западе, вообще принято все требовать от властей — даже то, что каждый легко может сделать сам, не вставая со стула. А уж в Америке и подавно: выборные люди на то и существуют, чтобы их изводить, давить на них, осаждать и обвинять во всех смертных грехах. Первые четыре года уходят обычно на подготовку перевыборов, а за оставшиеся четыре года что можно успеть сделать, когда линия уже сформировалась за первые? Инерция большой страны пропорциональна ее размерам, а гигантский бюрократический аппарат, этот Франкенштейн нашего времени, все равно сделает так, как захочет. Президенты и премьер-министры давно уже не управляют миром. Им правит истеблишмент и создаваемые им мифы. В данном случае — «силы мира, прогресса и социализма». Картер же как человек вызывает у меня лишь симпатию и сочувствие. Думаю, он хорошо знает то чувство немоты, с которым я вышел из Белого дома.

Так или иначе, но наше сотрудничество, начавшееся столь бурно, продолжения не имело. Напрасно потратил я два часа, пытаясь убедить Эндрю Янга обсудить в ООН проблему геноцида малых народностей в СССР, предлагая ему материалы о крымских татарах или проблему других колоний советской империи. Тот лишь зевал от скуки. Напрасными оказались и другие наши просьбы, рекомендации, советы. Лишь под конец, в 1980 году, опять сошлись наши линии, когда легко предсказуемый кризис заставил Картера осуществить почти все наши предложения трехлетней давности: и сокращение торговли, и эмбарго на ряд товаров, и частичный научный бойкот, и бойкот Олимпийских игр в Москве. Только было уже слишком поздно.

Наша встреча, однако, имела еще одно вполне неожиданное последствие. Благодаря ей я вдруг узнал главную причину своего загадочного обмена, объяснившую странности поведения советской стороны. История эта, рассказанная одному моему знакомому одним из ближайших помощников Брежнева, вполне достоверна как своим источником, так и типичной советской бредовостью. Словом, услышав ее, я понял, что другого объяснения и быть не могло.