Александр Щипков - Соборный двор

Религия в качестве хранителя морали и нравственности относится к той форме интеллектуальной и духовной практики, которая, точно так же как и политика, стремится регулировать отношения между людьми, принадлежащими к различным стратам. Следовательно, государство может разговаривать с религиозными организациями так же, как и с политическими партиями – на языке юридического права.

Закон о свободе совести и религиозных объединениях 1997 года явно не справляется с возложенной на него задачей. По-прежнему не преодолена проблема федерализма – местные законы о религиозных объединениях противоречат федеральному. По-прежнему не завершён процесс перерегистрации религиозных организаций. По-прежнему не выработан механизм, предотвращающий сращивание региональной власти с местными религиозными элитами.

Как же выстроить отношения государства и религиозных организаций? Стремиться к полной религиозной свободе или предпочесть патернализм государственного контроля? Отдавать приоритет традиционным религиям или отстаивать принцип веротерпимости?

Перед Россией стоит сложнейшая задача построения церковно-государственных отношений таким образом, чтобы в условиях разнонационального государства заставить одновременно работать оба этих принципа и при этом избежать этноконфессионального напряжения.

Для этого рано или поздно придётся пересмотреть концепцию Закона о свободе совести и религиозных объединениях и, вместо действующей регистрационной, предложить согласительную систему взаимоотношений между религиозными организациями и государством, которая будет строиться на принципах социального партнёрства между каждой церковью в отдельности и российским государством в целом.

Сегодня свобода совести понимается в абсолютном её значении, а религиозные организации цинично рассматриваются в качестве субъектов рыночных отношений. Первое провоцирует рождение суррогатных религиозных движений, второе провоцирует криминализацию традиционных церквей. Оба явления губительны для нации.

Согласительная система предусматривает заключение договора между каждой религиозной организацией и государством. Обе стороны берут на себя определённые обязательства. Церковь занимается социальной работой. Государство обеспечивает финансовую поддержку, систему льгот и защиту. Одновременно договаривающиеся стороны получают свои права. Церковь на проповедь, а государство на контроль финансовой деятельности в рамках, оговоренных законом.

Права, обязанности и сфера деятельности оговариваются в каждом конкретном случае, исходя из российских интересов и опираясь на разработанное законодательство о религиозных объединениях. Подобный подход сохраняет демократический принцип, позволяет полнее использовать потенциал традиционных религий, ограждает личность от посягательств псевдорелигиозных групп и одновременно предупреждает возбуждение конфликта между конкурирующими религиозными организациями.

В период экономической нестабильности государство нуждается в солидарности с религиозными объединениями, в партнёрстве с ними. Установление согласительной системы в церковно-государственных отношениях позволит развивать контакты между церковью и государством в русле социального партнёрства. По моему убеждению, согласительная система и есть единственно возможный вариант симфонии церкви и государства в современных условиях. Я бы предложил лозунг: «К симфониии (согласию) через партнерство!»

Переход от состояния концептуального хаоса к осмысленному формированию религиозной политики, переход от действующего регистрационного к предлагаемому согласительному принципу, соответствующему современным российским религиозно-политическим реалиям, потребует времени, интеллектуальной концентрации и политической воли.

Сегодня отношениями государства с религиозными объединениями занимаются специалисты четырёх крупных госструктур.

Отдел по взаимодействию с религиозными организациями Администрации Президента обеспечивает политический аспект в формировании государственно-церковных отношений. Комитет Госдумы по делам общественных и религиозных организаций вырабатывает проекты законов, поправки и проч. Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ решает конкретные текущие проблемы, находящиеся в компетенции исполнительной власти. Министерство юстиции регистрирует религиозные организации.

Ни одна из структур не обладает ни необходимыми административными возможностями, ни соответствующими полномочиями для выработки и апробации новой концептуальной схемы.

В этой ситуации целесообразно создать единый орган, который объединит усилия по регулированию существующих и формированию новых церковно-государственных отношений. Это должен быть политический орган, а не орган исполнительной власти, каковым являлся Совет по делам религий при советской власти. Министерство по делам религий внутри Правительства РФ слишком большой, неповоротливый и дорогостоящий орган. Нет смысла тратить силы на его создание. Нужна немногочисленная, мобильная структура, назовём её условно Департаментом по культам, владеющая региональной информацией и имеющая полномочия принимать политические решения. Поэтому, Департамент по культам должен быть встроен в аппарат президента. Ввиду особой социально-политической значимости он может иметь прямое подчинение президенту и входить в систему полномочных представителей. Департамент возглавляет Директор в ранге Полномочного представителя президента с семью заместителями по федеральным округам. Таким образом, региональные чиновники Департамента по культам ограждаются от влияния местной власти и местных элит.

В качестве политического органа Департамент по культам представляет собой малочисленную структуру, которая работает по принципу прецедента. Не нужно создавать и торжественно принимать абстрактные концепции церковно-государственных отношений. Они не работают, поскольку оторваны от реальной жизни. Целесообразнее заниматься конкретными проблемами и конфликтами, для разрешения которых в каждом конкретном случае собирается команда экспертов. Проблема решена – группа распускается. По мере накопления опыта решения схожих вопросов, накопления «прецедентов», можно готовить изменения в законодательную базу. Постепенно и осмысленно.

Реструктуризация церковно-государственных отношений назрела.

Примечания

1

Религия и политика в посткоммунистической России. М., 1994.

2

Тема интервью – рассказ о подпольном Христианском семинаре, который существовал в Москве в 70‑е годы. Вопросы задавал главный редактор журнала «Истина и жизнь» свящ. Александр Хмельницкий.

3

В начале 1996 года разразился скандал вокруг православных приходов Эстонии, часть которых перешла в юрисдикцию Константинопольского патриарха. В тот момент Финская Православная Церковь поддержала эти приходы, чем вызвала раздражение Московской Патриархии. В июле 1996 года решением Синода титулатура епископа Мануила была изменена на епископа «Петрозаводского и Карельского».

4

См. статью «О Боге, вине и о трезвых христианах»

5

Православный священник одной из отдалённых епархий рассказал мне историю о том, как его запретили в священнослужении за то, что во время литургии на престол упала заснувшая муха. Настоящего имени своего он просил не открывать, а рассказывать про случившееся с ним не запретил.

6

В конце 2001 года с архимандрита Зинона снят запрет в священнослдужении.

7

Несколько лет назад в православной среде возникла дискуссия о мистическом содержании Женского дня 8‑е марта. Монологом женоненавистника я решил, пусть и шутливо, но поучаствовать в дискуссии.

8

Публикация представляет собой сценарный план радиопрограммы «Во что верит Россия». В 50‑е годы рассказ о стоянии Зои облетел всю страну. Описываемые события становились реальностью независимо от того, имели ли они место вообще. Здесь я предлагаю свой вариант легенды, основанный на рассказах моей покойной бабушки Варвары Леонидовны Щипковой.

9

Цит. по: Епископы и епархии РПЦ. М., 1997.

10

См. статью «Русский вариант финского лютеранства»

11

При участии Джеральдин Фейган (Кестонский институт)

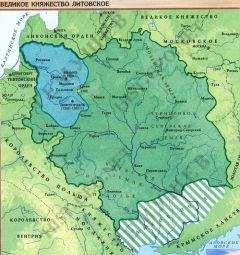

12

И редактор первой публикации, и редактор настоящего сборника просили меня снять эту цитату из «Вия». Выпадает из текста стилистически. Не ясно читателю. Оставляю по просьбе детского психолога Ирины Медведевой. Она поняла затею с цитатой: Гоголь – писатель двух народов. Ничего не понимая в женщинах, он выбирает гениальное сравнение для описания пронзительной красоты панночки – сравнение с тем щемящим чувством, которое вызывают национально-освободительные песни любого народа. Неразрешимая проблема православия на Украине, невозможность единства, заключены в том, что оно уже не русское, но ещё не украинское. Уже не Московское, но ещё не Киевское. Православие на Украине – заложник незавершенного национально-освободительного движения.