Михаил Бойков - ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ ТЮРЬМЫ

Аналогичные ощущения, хотя и в разнообразных вариантах, испытывали и мои сокамерники.

Капли, стекающие со стен камеры "подрасстрельных" похожи на огромные слезы. Беспрерывно и беззвучно льются они сверху вниз по темно-красным каменным плитам, омывая надписи на них, сделанные в разное время и разными, но одинаково обреченными на смерть людьми.

Под самым потолком, над дверью, через всю стену тянутся слова, крупно вырезанные на камне чем-то очень острым, вероятно, кинжалом или большим ножом:

"Стены плачут о нас!"

Кто автор этой трагической строчки — неизвестно. По внешним признакам сделана она давно. Видно, что не раз пытались закрасить ее, но безуспешно. Слова явственно выступают из-под нескольких слоев краски.

Под этими словами, до самого пола, множество надписей карандашом, углем, мелом и просто нацарапанных на краске. Большинство из них стерлось, но некоторые все же можно разобрать. Все они с кровавых стен безмолвно говорят об одном, о смерти:

"Мне 20 лет и я не виноват ни в чем. За что же меня убьют?

Николай Федотов 4/111931 г."

"Господи! Избави от гибели. Дай пожить еще.

О. Гуковскнй".

Под этими надписями проведена жирная черта углем и размашисто написано:

"А по-моему лучше помереть, чем так-то под ногами у Иоськи Сталина червяком ползать.

Красноармеец И. Грушин".

Сквозь слой краски я еле разбираю гордые и простые слова человека, давно умершего от пули чекиста:

"Умираю за Россию!

Поручик Б. Селиванов".

"И я тоже. Колхозник Петро Горленко", — гласит свежая надпись рядом.

Здесь же еще одна недавняя, без подписи:

"Вы, расстрелянные, счастливее нас. Вы уже отмучались, анам — сколько же еще ждать?"

К ней сделана короткая приписка другим почерком.

"Верно! В нашей стране счастливы только мертвые…"

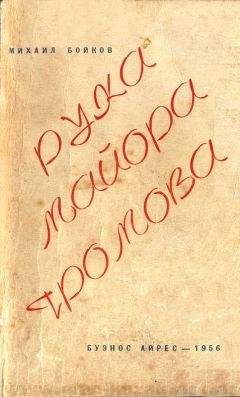

Издатель (слева) и автор (справа) беседуют о выпуске второго тома этой книги и о дальнейшей борьбе против коммунизма

Много их этих надписей, начертанных на стенах и сильными и слабыми людьми в минуты предсмертного томления, такого же, как и у нас, пока еще живущих…

Поздно утром свет в камере гаснет и из ее углов ползут густые тяжелые сумерки. Слабые лучи солнца, с трудом пробивающиеся сквозь затянутую пыльной паутиной решетку окна, не в силах разогнать их. В сумерках тонут и тела спящих, измученных предсмертной ночью живых людей, и слова мертвых на стенах и капли-слезы, омывающие их. Только одна надпись тускло темнеет под потолком глубокими впадинами:

"Стены плачут о нас!.."

Мы спим в то время, когда вся тюрьма бодрствует: от звонка подъема до полудня. Это одна из привилегий камер смертников. Вообще режим для нас установлен несколько мягче, чем для подследственных. Нам не запрещают играть, если есть во что, петь вполголоса и через надзирателей покупать еду и табак в тюремном ларьке.

Кормят нас немного лучше, чем подследственников (400 граммов белого хлеба на человека и густая баланда, заправленная маслом или салом) и даже дают ежедневно пачку махорки на троих.

Широкоскулый как-то задал вопрос посетившему нас коменданту НКВД Капранову:

— Почему в нашей камере такой… мягковатый режим?

— А это, чтобы вы не жаловались, не требовали лишнего и не бунтовали, — ответил комендант…

В полдень нам приносят завтрак и обед вместе: баланду, хлеб, сахар и кипяток. Три раза в день устраивают поверку: считают нас утром, когда мы спим, перед обедом и после ужина, состоящего из баланды и кипятка, которые нам приносят в восемь часов вечера. А затем — долгие часы тоскливого ночного ожидания смерти, леденящего тело и душу ужаса и полубезумия, переходящего у некоторых смертников в буйное помешательство, не спасающее, впрочем, от пули в затылок.

Так живут "подрасстрельные" советской тюрьмы день за днем, ночь за ночью и месяц за месяцем до тех пор, пока не привыкнут к своему кошмарному существованию или пока его не прервет пуля милосердия энкаведистов.

Человек, проведший в камере смертников 2–3 месяца, в большинстве случаев "свыкается с обстановкой". Страх, тоска, предсмертное томление и полубезумие ночей заменяются у него апатией, безразличием к своей судьбе, отсутствием страха смерти и даже нетерпеливым ожиданием ее. У меня такое состояние наступило приблизительно на пятидесятые сутки пребывания в камере "подрасстрельных".

Глава 3 ИДУЩИЕ НА СМЕРТЬ

Дни смертников заполнены сном, едой и… молчанием. Разговаривают они неохотно, а еще неохотнее рассказывают что-либо о себе. О чем говорить людям, покончившим все счеты со следователями и жизнью? Что их может интересовать? Разве только предстоящий расстрел. Об этом в камере говорят чаще, чем о другом.

Просидев среди "подрасстрельных" более месяца и вместе с ними привыкая к мысли о неизбежности казни, я, от скуки и неубиваемого даже здесь репортерского любопытства, начал расспрашивать моих сокамерников о том, "как дошли они до жизни такой".

Мне отвечали коротко, скупо и с большой неохотой. Все же, кое-как, я познакомился с биографиями всех семерых обитателей камеры. Из них только один оказался разговорчивее других, тот самый, который первым заговорил со мною, когда я переступил порог, отделивший меня от жизни.

1. Вражий защитник

Лицо у Бориса Аркадьевича Солонецкого доброе и характер такой же. Быть советским адвокатом, после окончания юридического факультета, лицо ему не мешало, но характер мешал очень и в конце концов довел до тюрьмы.

Советские граждане называют адвоката, не без оснований, помощником прокурора. Очень часто подсудимые отказываются от адвокатских услуг, предпочитая защищаться собственными силами, хотя и не юридическими, но более надежными. Адвокат или, как его официально именуют, член коллегии защитников, а по-тюремному "чека-зэ", на политическом судебном процессе произносит "защитительную" речь приблизительно в таком духе:

— Конечно, мой подзащитный заклятый враг народа, наемник иностранных разведок, прихвостень мирового капитализма и растленный пес контрреволюции, для которого расстрел будет самым мягким наказанием, но прошу вас, граждане судьи, принять во внимание пролетарское происхождение, низкий культурный уровень и слабоумие этого изменника родине и, — если это возможно, — оказать ему хотя бы некоторое снисхождение.

Иногда адвокаты выступают на судебных процессах и с такими заявлениями:

— Поскольку все эти подсудимые являются врагами советской власти, то я от защиты их отказываюсь и остальных своих коллег призываю последовать моему примеру.

Борис Аркадьевич не мог так поступать. Характер и совесть не позволяли ему это; и память о покойном отце-адвокате, до революции соперничавшим со знаменитым Плевако.

С одинаковой энергией и порядочностью Борис Аркадьевич защищал на суде и уголовников и политических. До 1937 года это доставляло ему лишь служебные неприятности, выговоры начальства и вызовы в управление НКВД для "собеседований".

— Бросьте защищать наших врагов. Это вас до добра не доведет, — говорили ему в управлении.

Коллеги Бориса Аркадьевича вторили энкаведистам:

— Оставьте вы ваше неуместное правдолюбие. Вас из-за него в тюрьму посадят. Работайте, как мы. Адвокатской плетью обуха НКВД не перешибешь.

— Не могу быть помощником прокурора. Мой покойный отец проклял бы меня за такую гнусность, — говорил приятелям-адвокатам Борис Аркадьевич.

— Ваш отец жил при царском режиме, в те времена, когда "плеваковские" речи были модными. Попробовал бы он теперь подобную речь произнести. Ему бы такую моду показали, — многозначительно не договаривали приятели…

В краевом управлении НКВД Борису Аркадьевичу дали кличку — "вражий защитник" и занесли его в списки "социально-опасных элементов", но почему-то не трогали несколько лет подряд. Ему только не разрешали выступать в качестве защитника на крупных открытых процессах по политическим "делам".

Летом 1937 года Солонецкий был арестован и, не выдержав "методов физического воздействия" на допросах, "завербовал", т. е. оговорил более двух десятков своих коллег. Следователь "сделал" из него руководителя контрреволюционной организации в коллегии защитников на Северном Кавказе…

Борис Аркадьевич панически боится смерти и часто, с невыразимой тоской в голосе, спрашивает у своих сокамерников:

— Неужели меня расстреляют?.. казнят?.. убьют?.. Обычно ему отвечают безмолвным пожатием плеч.

2. Кремлевский землекоп

— Три тысячи человек расстреляли они. Три тысячи без одного. Только одному из всех удалось избежать смерти. Этим счастливцем был я. Да-а, счастливец, — горько усмехаясь, произносит сидящий со мной рядом человек с расплывчато-грубыми угловатыми чертами лица.