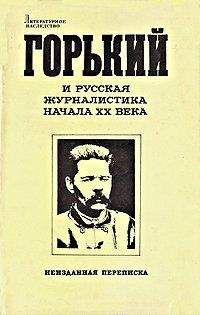

Сборник - Тайна смерти Горького: документы, факты, версии

Сцена похорон Горького в изображении Л. Арагона не оставляет сомнений в его отношении к увиденному и пережитому тогда: «… Национальный траур! Итак, был митинг на Красной площади. Жид читал по бумажке свою речь с моей правкой <…>. Настало время, когда кортеж выстроился и был готов к шествию: во главе – правительство, военные, а впереди всего, за несколько рядов от нас – Сталин <…>, долговязый Жданов и Молотов… Какие-то люди протиснулись между нами и оттеснили нас…» [104]. И далее: «Хотя мы старались не отставать и держаться своего места, это было бесполезно: какие-то люди все время протискивались сквозь ряды и образовывали перед нами плотный заслон. Как нам говорил Мишель: это обидело бы Горького, вы должны пойти, вы будете как члены семьи. Если все эти люди перед нами – члены семьи Горького, то странное же у него семейство <…>. Теперь он не принадлежал им, как не принадлежал больше самому себе» [105].

Итак, как представляется, по мнению Л. Арагона, злодеяние не коснулось Горького в его предсмертной болезни, но опасность насилий витала в воздухе. «Я чуть не плакал», – признается герой романа [106]. И продолжает: «Все, что я знал об этой великой стране, где все работали, работали без устали… и для чего? вот для такого» [107]. В записках Л. Арагона есть признание о том, «что в сентябре 36-го, по возвращении оттуда <из СССР>, мы с Эльзой поклялись друг другу никогда больше туда не возвращаться <…>. Нужно было, чтобы случилась война и наступила оттепель пролитой крови… испытание героизмом <…>. Вместе с Эльзой мы возвратились в Москву <…> 15 мая 1945 года…» [108].

Что же касается споров о причине и точной дате приезда Л. Арагона в Москву в июне 1936 года [109], то, опираясь на текст романа «Гибель всерьез», можно указать на несколько реалий, правда с учетом особенностей жанра романа, когда некоторая неточность в датировке событий и в описании их развития используется автором как литературный прием. Так, после воспоминаний героя о встрече с Мишелем (М. Кольцовым) в Париже после его приезда туда из Испании в 1937 году, сообщается: «Годом раньше нас срочно вызвала из Лондона телеграмма от Мишеля. Горький просит приехать как можно скорее. Мне пришлось заканчивать роман на борту советского парохода» [110]. Л. Арагон пишет, что свою книгу он «закончил 10 июня 1936 года, пересекая Балтийское море на борту «Феликса Дзержинского»… за несколько дней до смерти Горького» [111]. В другом месте книги: «Это было еще до испанской войны, Мишель работал тогда в «Правде». В то время в Москве находился Андре Жид» [112]. И далее: «Одно портило мне настроение: неизбежная встреча с Жидом <…>. Показывать рукопись Горькому я все равно не собирался: он не знает французского» [113]. (Л. Арагон прибыл в Москву раньше А. Жида).

На страницах романа указаны даты приезда Л. Арагона в Москву: 16 или 17 июня, 18 июня. По-разному указывается им дата поездки к Горькому в Горки-10: 17 или 18 июня. Но, какая бы дата ни называлась автором, везде он повторяет, что к этому времени состояние здоровья Алексея Максимовича резко ухудшалось и что М. Кольцов настаивал на необходимости встречи Л. Арагона и Э. Триоле с Горьким. «Так просил Горький, – вспоминал Л. Арагон, – он просил, чтобы нас поторопили, ему нужно было что-то сказать нам… Что?» [114] Вернее всего, это также одно из преувеличений, созданное на грани жизни Горького, ставшее мифом и, в качестве интригующей линии романа, использованное его автором. Причастен к этому был и М. Кольцов. Он постоянно проявлял журналистскую настойчивость во всех делах, которыми занимался. Прежде всего, в стремлении приблизить к Горькому известных писателей Запада. Л. Арагон хорошо понимал натуру своего советского друга. Он видел в М. Кольцове отважного, увлеченного интернациональной деятельностью человека и посвятил его трагической судьбе ряд выразительных страниц в своем романе. Последние слова М. Кольцова, сказанные в Париже Л. Арагону и навсегда запомнившиеся ему своим драматизмом, были: «Но, что бы ни случилось <…>, запомните… Сталин всегда прав… запомните, что это были мои последние слова…» [115]. Поэтому предположение, что такой человек, как М. Кольцов, пытался свести известных писателей Франции А. Жида и Л. Арагона «с раздраженным Горьким» [116] и тем спасти его от «изоляции» [117], по меньшей мере, является нелогичным.

Что бы ни говорили, все самое страшное, о чем Л. Арагон скажет: «О, Господи, как все запуталось! Не я один потерял отражение. Весь век не узнает свою душу в том, что предстает его глазам» [118], – произойдет уже после смерти Горького. (Здесь возникает еще один миф. Умер вовремя, тогда как смерть человека всегда преждевременна.)

Л. Арагон не ждал никаких пояснений: «Я в общем-то понимаю, как это могло ему <Горькому> представляться. Он ощущал своего рода ответственность, и немалую. Сознавая, что призван сыграть роль, в которой никто его не заменит. Раз уж взялся… Или он утратил критический ум? Конечно нет. Другое дело, как его применить. Разве мог он позволить себе критику, ведь из уст такого деятеля, как Горький, вознесенного – неважно, заслуженно или нет – на недосягаемую высоту, из уст человека, к которому прислушивается весь мир, любое слово, пусть самое искреннее, может нанести вред, расстроить, ослабить великое дело – этот страх и сковывал его. Во всяком случае, так все это представляется мне» [119].

Как видим, ни один из названных выше литераторов – современников Горького, ни А. Жид, ни М. Кольцов, ни Л. Арагон не занимались созданием каких-либо собственных версий смерти великого русского писателя.

А. Жид в день похорон Горького говорил о его болезни как причине смерти, а в своей книге (1936–1937 годов), вообще, не касался этого вопроса.

Другой очевидец событий, М. Кольцов (его книга 1938 года), вынужден был под давлением Сталина не только сам поверить в убийство Горького, но и, пользуясь своей широкой известностью среди литераторов-антифашистов, а также славой первого журналиста СССР, укреплять веру в доказательность процесса 1938 года. Вместе с тем М. Кольцов сказал в своей книге, что он, как и все, ранее считал, что Горький умер из-за болезни.

И, наконец, третий свидетель событий – Л. Арагон в своем романе (1965 года) и заметках разных лет утверждал, что Горький умер из-за болезни. Но каждый раз, когда о ней в романе заходила речь, автор напоминал, что с 1938 года в СССР убийцами писателя будут называться троцкисты и лечившие его врачи.

Л. Арагон, возможно, в качестве стилевого приема, и не проявлял точности в указании дат, мог назвать урну – гробом (тем более, что он видел и гроб с телом Горького и урну с его прахом) и перепутать, где похоронен Горький. (Эти факты может легко уточнить каждый.) Но честность и откровенность автора романа в описании обстановки, которая была в Москве 1936 года, не могут вызывать сомнения.

В Горках-10 на письменном столе всегда лежал слепок (отливка в бронзе) руки М. И. Закревской (Будберг), выполненный скульптором Лагана в Неаполе. В кабинете писателя висела купленная им в 1935 году картина М. В. Нестерова «Больная девушка». «Я никогда не видал в искусстве, чтобы так была опоэтизирована смерть», – признавался Горький [120]. В его спальне находилась другая картина М. В. Нестерова – «Вечер на Волге (Одиночество)».

Позднее картины, рабочий стол Горького, его библиотека были перевезены из Горок-10 в Москву, в Музей А. М. Горького РАН, где и хранятся по сей день.

«“Максим Горький” – это звучит лозунгом!» Отклики граждан СССР на смерть Максима Горького

Е. Р. Матевосян

18 июня 1936 года советский народ и мировая общественность узнали о смерти Максима Горького.

Выступая от имени партии и правительства 20 июня 1936 года на траурном митинге, В. М. Молотов охарактеризовал Горького как «гениального художника слова», «великого сына великого народа», «беззаветного друга трудящихся и вдохновителя борьбы за коммунизм».

«По силе своего влияния на русскую литературу Горький стоит за такими гигантами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как лучший продолжатель их великих традиций в наше время, – говорил В. М. Молотов. – Влияние художественного слова Горького на судьбы нашей революции непосредственнее и сильнее, чем влияние какого-либо другого нашего писателя. Поэтому именно Горький и является подлинным родоначальником пролетарской, социалистической литературы в нашей стране и в глазах трудящихся всего мира» [121].

Дальнейший рост культурного сотрудничества народов способствовал приобщению широкой читательской аудитории к наследию Горького. «На знамени новой литературы – сердце Горького, и в этом сердце – мир для всего мира» [122], – так писал, уже в послевоенные годы, известный индийский писатель Кришан Чандар о значении Горького для всего прогрессивного человечества. Сам Чандар написал более двадцати романов и три десятка сборников рассказов, темой которых стали жизнь городской бедноты и крестьян, а также критика кастовой системы индийского общества. Творчество Горького было ему близко и понятно.