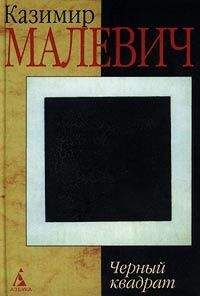

Казимир Малевич - Том 1. Статьи, манифесты и другие работы 1913-1929

Так что все выводы человека о культуре удобств только затуманивают цель. Война европейская 1914 года, под какими <бы> предлогами она ни была, стремилась к переорганизации государств на экономических и политических основаниях. Так предполагал разум групп и единиц, у которых находилась энергийная сила, но на самом деле происходила стихийная буря человеков, буря, с которой не может сравниться природная стихия, произошел крах, уничтожение всей культуры, ее экономических и политических выводов. В ней зародилась новая война. Контр-переорганизация государств, война как уничтожение военной культуры и организация единого человеческого государства, или безгосударственной харчевой культурной плантации, которая и послужит для интуитивного дальнейшего движения как массовая идея.

Когда человечество придет к единству, в пути которого находится и сейчас, ему необходимо будет идти к единству с новым миром, вылетевшим из его черепа, – организмами, с которыми находится в борьбе и борется через кровь. Пилот ведет неустанную войну с аэропланом, он хочет овладеть им, он хочет врастить в себя нововыросшее тело, он хочет слить его со своим организмом как нечто нераздельное, и операция должна произойти через боль и кровь до тех пор, пока мы из кости, мяса и крови.

Так же <мы> стремимся к единству со стихией, хотим не победить, уничтожить, а слить ее в единый наш организм. Ветер – стихия, но крылья мельницы ищут с ним единения, принимают его в себя, вода – стихия, колеса мельницы не боятся падения воды, корабли ищут глубины, подводные лодки не боятся взбесившегося моря.

В человечестве образован полюс единства, к нему сойдутся все культуры радиусов как сумма всех выводов, и <эта сумма> распылится перед образованием нового преображения мира через мозг человечества.

Может быть, на человеческое творчество огромное влияние имело понятие земного шара, может быть, оттого, что рассматривался земной шар по-разному и создавалась культура, может быть оттого, что неправильно был понят и происходило много путаницы, но где-то в глубинах интуиции покоятся точные законы и понятия, которым трудно преодолеть наше несовершенство, и потому, может быть, мы полагаем, что делается форма для нашего домашнего обихода, а на самом деле движения ее находятся на пути другого назначения. В искусстве красок предполагалось, что они служат живописным средством и что живопись в свою очередь – средство для выражения тождества природы. Несмотря на все повороты и дорожки живописного искусства, живопись шла по своей магистрали. Она в конце концов заняла свое место и образовала единство с природой, вырастая новым цветком.

Всякие попытки восстановления чисто живописной пластики карались общественным мнением, ибо естественность и удачные талантливые пейзажики пренебрегались <предпочитались?> живописцами интуитами. Общество никогда не рассматривало живопись как таковую, оно рассматривало произведения со стороны сходства, мастерства и убранства красочного, анекдотика была на первом месте. И лишь немногие художники смотрели на живопись как на самодельное действо. Такие художники не видят ни домов, ни гор, неба, рек как таковых, для них они живописные поверхности и потому им не важно, будут ли они схожи, будет ли выражена вода или штукатурка дома, или живописная поверхность неба будет написана над крышей дома или же сбоку. Растет только живопись, и ее передают, пересаживают на холст в новую стройную систему.

Я наблюдал как-то в собрании С. Щукина, что многие подходили к Пикассо, старались во чтобы то ни стало увидеть предмет в его целом, в Сезанне находили недостатки «естественности», но определили, что он примитивно видит природу, грубо, неестественно расписывает. Подойдя к Руанскому собору Моне4, тоже – щурились, хотели найти очертания собора, но расплывчатые пятна не выражали резко форм собора, и руководивший экскурсией заметил, что когда-то он видел картину и помнит, что она была яснее, очевидно, полиняла, при этом рассказал о прелестях и красотах собора. Было сделано оригинальное предложение повесить рядом фотографический снимок, ибо краски переданы художником, а рисунок может дать фотография, и иллюзия будет полная.

Но никто не видал самой живописи, не видал того, как цветные пятна шевелятся, растут бесконечно, и Моне, писавший собор, стремился передать свет и тень, лежавшую на стенах собора, но <и> это было неверно, на самом деле весь упор Моне был сведен к тому, чтобы вырастить живопись, растущую на стенах собора. Не свет и тень были главной его задачей, а живопись, находящаяся в тени и свету. Сезанн и Пикассо, Моне выбирали живописное как жемчужные раковины. Не собор нужен, а живопись, а откуда и с чего она взята, нам не важно, как не важно, с какой раковины выбраны жемчуга.

Если для Клода Моне были живописные растения на стенах собора необходимы, то тело собора было рассмотрено им как грядки плоскости, на которых росла необходимая ему живопись, как поле и гряды, на которых растут травы и посевы ржи. Мы говорим, как прекрасна рожь, как хороши травы лугов, но не говорим о земле. Так должны рассматривать живописное, но не самовар, собор, тыкву, Джоконду.

И когда художник пишет, насаждает живопись, а грядой ему служит предмет, то он должен так посеять живопись, чтобы предмет затерялся, ибо из него вырастает видимая живописцем живопись. Но если вместо живописи заблестит чищеный таз, тыква, горшок, груша, кувшин, то будет гряда, на которой ничего не взошло.

Для последних движений живописного искусства огромное указание дали Сезанн – кубизму и Ван Гог – динамическому футуризму.

К Ван Гогу подходили с такой же точки анекдотичности, так же рассматривали со стороны естественного, неестественного и психологического. Но Ван Гог подходил к натуре как к грядам. Кроме увода из видимых форм живого мира чисто живописных фактур он увидел в них живые движущиеся элементы; он увидел движение и устремленность каждой формы, форма была для него не чем иным, как орудием, через которое проходила динамическая сила. Он увидел, что все трепещет от единого вселенского движения, перед ним было действо – преодоление пространства, и все устремлялось в его глубины. В мозгу его происходило неимоверное напряжение динамического действа, которое виделось ему сильнее, нежели в травах, цветах, людях и в буре. Движения ростков его мозга в стихийном порыве сомкнулись в черепе и, может быть, не найдя выхода, должны были задохнуться в рытвинах его мозга.

Его пейзажи, жанры, портреты служили ему формами выражения динамической силы, и он спешил в расстрепанных иглообразных живописных фактурах выразить движение динамизма; в каждом ростке проходил ток, и его форма соприкасалась с мировым единством. Все приписываемые Ван Гогу чисто импрессионистические задачи были так же ошибочны, как и родоначальнику импрессионистов – Моне, который искал в тени и свету живописной фактуры, а второй в динамике фактурного цвета. Но благодаря тому, что у Ван Гога, Сезанна, Моне все перечисленные действа были в подсознательном зародыше, они подпали под всевозможный хлам предметности, усугубившиеся критикой, покрывшей их общей скатертью импрессионизма.

Несмотря на все скатерти, подсознательное-интуитивное росло и в конце концов сезанновский «импрессионизм» развился в кубистическое тело, а Ван Гог – в футуристический динамизм. Последний с большой силой начал выражать динамику через разлом и пробег вещей, бросаемых энергийной силой на путь вселенского единства движения к преодолению бесконечного.

Футуризм отказался от всех знаков зеленого мира, мяса и кости и обнаружил новый знак – символ скорости машины, которая в миллионах видов готовится бежать в новые пляжи будущего и лишь по какому-то неясному представлению разума бегает по шару земли и пожирает все попадающееся, как бы насыщая свою утробу для долгого путешествия, и, благодаря тому, что разум не может расстаться с багажом кухмистерских, мечется из стороны в сторону в полях экономическо-харчевых гряд.

Как Сезанн, так и Ван Гог живописное строили на эстетическом действе, и образование фактур во многом зависело от пропорционального эстетического смешения количества цветовых лучей, из которых образовали слоистую или щетиновидную шероховатую фактуру. Сезанн развивал в фактурных слоистых поверхностях тяжесть, Ван Гог – устремленность фактурных волн к выходу из предметов, самые предметы были для него формой наибольшего насыщения динамической силы.

Но все построение живописных масс особой фактурной системы не имеет. Сезанн только шел к абстрагированию природных тел, так как видел в них только живописные поверхности и объемы, потому предмет был связан с ним как весом, <так> и живописными содержаниями, а <у> Ван Гога еще и динамическим движением.