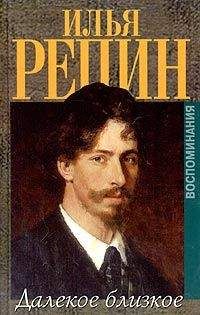

Корней Чуковский - Илья Репин

И лишь потом — по настоянию друзей — он впервые заговорил о себе: написал для одного московского журнала статью, которая вначале была озаглавлена так: «Из времен возникновения моей картины „Бурлаки на Волге“». Но и здесь в центре воспоминаний им поставлен другой человек — известный пейзажист Федор Васильев, которому он и посвящает чуть не половину статьи.

«Вот энергия! — восхищается Репин, вспоминая работу Васильева над каким-то пейзажем. — Да, вот настоящий талант!.. Меня даже в жар начинает бросать при виде дивного молодого художника, так беззаветно увлекающегося своим творчеством, так любящего искусство! Вот откуда весь этот невероятный опыт юноши-мастера, вот где великая мудрость, зрелость искусства…»[118].

Такими восторгами перед талантом Васильева переполнена вся статья.

«Гений», «гениальный мальчик», «феноменальный юноша» — повторяет о Васильеве Репин.

С таким же энтузиазмом он говорит о Куинджи:

«Гений-изобретатель», «феномен», «чародей, счастливый радостью побед своего гения» и т. д. и т. д.

И вот репинский отзыв о Ге как об авторе «Тайной вечери»: «феноменальный художник», «необыкновенный талант».

И до конца своих дней не забыл он восторгов, испытанных им перед картинами всеми забытого захолустного живописца Персанова, которые он еще мальчиком видел когда-то в Чугуеве. «Редкий и сильный талант», — пишет он о Персанове в своих мемуарах. «…Картинка Персанова — истинная жемчужинка в пейзажном искусстве…» «Дивный колорит… нечто невиданное».

Поучительна эта редкостная способность великого мастера забывать о себе и, как бы отрешаясь от своей биографии, восхищаться чужим творчеством, чужими талантами.

Из одного его письма к Е. Н. Званцевой (от 8 ноября 1891 года) мы знаем, что однажды, еще в восьмидесятых годах, он написал было воспоминания о своем детстве и отрочестве, но потом та же беспримерная скромность заставила его уничтожить написанное. «Сколько я сжег недавно своих воспоминаний! — сообщает он в этом письме. — Рад, что сжег, к чему разводить этот хлам»[119].

Такое же нежелание говорить о себе проявит он и при писанин новых глав «Далекого близкого».

В качестве составителя и будущего редактора этой недописанной книги я просил его, например, поведать читателям, как создавались его «Запорожцы», а он вместо этого предлагал написать воспоминания о профессоре Прахове, об архитекторе Ропете, о художнике Ционглинском.

Но, конечно, свое преклонение перед чужими талантами он выражал не в одних только восторженных возгласах. Вспоминая о том или ином из своих современников, он вместе с каждым из них как бы сызнова переживал его жизнь, проходя с начала до конца, этап за этапом, весь его творческий путь со всеми его удачами, печалями, трудностями, и оттого эти статьи многими своими чертами сродни беллетристике и воспринимаются нами как повести, в которых есть завязка, развязка и чисто беллетристическая сюжетная ткань.

В этом Первая особенность мемуарных записок Репина: они беллетристичны — и раньше всего потому, что биография их главных героев представлена в динамике ее живого развития, в процессе ее созревания и роста.

Вот повесть о Крамском — бойце и учителе, который стал из волостных писарей первоклассным мастером живописи, поднят бунт против Академии художеств и вывел родное искусство на демократический путь реализма. Крамской на репинских страницах весь в движении, в борьбе, это не застывшая восковая фигура паноптикума, это именно герой увлекательной, богатой эпизодами повести.

Так же беллетристичны те главы, где появляется Федор Васильев. В них дан выразительный и яркий портрет, словно написанный репинской кистью.

Вся противоречивая сложность Васильева показана здесь не в какой-нибудь формуле, а опять-таки в живой динамике его речей и поступков.

Вы видите его лицо, его походку, вы слышите его задорный юношески самоуверенный смех, он движется и живет перед вами — крикливый, бесцеремонный до дерзости и в то же время бесконечно обаятельный своей светлой талантливостью.

Вся повесть Репина о житье с Федором Васильевым на Волге (когда он собирал материалы для своих «Бурлаков») показывает, каким превосходным писателем мог бы сделаться Репин, если бы он не отдал всех сил своей живописи.

Его рассказ о том, как он писал «Бурлаков», — это даже не повесть, это поэма о молодости, о звездном небе над просторами Волги, о радостной работе двух художников, счастливых своим дарованием. И хотя в ней немало будничных, мелкобытовых эпизодов, вся она так музыкальна, широка и мажорна, что даже эти мелочи не в силах нарушить бьющую в ней через край поэзию счастья и молодости.

И с какой драматической силой передана Репиным трагедия Ге — большого художника, изменившего живому искусству во имя отвлеченной, безжизненной догмы! Репин переживает его отход от искусства как свое личное горе, заражая этим чувством и нас.

Вообще драматизация событий была излюбленным методом мемуарной беллетристики Репина. Здесь вторая особенность его литературного дарования. Описывая любой эпизод, он всегда придает ему горячую эмоциональность, сценичность. Даже приход станового, требующего у Васильева паспорт, даже толкотня публики перед картинами Архипа Куинджи, даже появление Льва Толстого в петербургском трамвае, даже купля-продажа какого-то рысака, приведенного «батенькой» с харьковской ярмарки, — все это драматизировано им словно для сцены.

Он нисколько не заботился об этом. Это выходило у него само собой. Таково было органическое свойство его пламенного и бурного мышления. Здесь сказалась в Репине та же черта, что сделала его драматургом русской живописи: «Иван Грозный», «Царевна Софья», «Не ждали», «Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста в деревне» и другие — все это кульминационные моменты трагедий и драм, нашедшие свое воплощение в искусстве. Мне не раз случалось замечать, что даже когда Репин пересказывал только что прочитанную книгу, он невольно придавал ее фабуле сценический, эффектный характер, какого она не имела. Сам того не замечая, он театрализовал фабулу, излагал давние события с такой темпераментной страстностью, словно они сызнова совершаются в эту минуту. Такое тяготение к драматизации событий придало большую увлекательность многим главам его «Далекого близкого»: например, «Бедность», «Матеря», «Ростки искусства», «Отверженных не жалеют» и пр.

Но, конечно, Репин-мемуарист никогда не достиг бы этой живой беллетристической формы, если бы он не владел труднейшим мастерством диалога.

Живописцы в своих мемуарах большей частью основываются на зрительных образах. У Репина же во всей книге сказывается не только проникновенный, наблюдательный глаз, но и тонко изощренное ухо. Это было ухо беллетриста. Необычайна была его чуткость к разнообразным интонациям человеческой речи. Все, кого изображает он в книге — волжские рыбаки, и чугуевские мещане, и студенты Академии художеств, и Тургенев, и Стасов, и Гаршин, и Крамской, и Семирадский, и Лев Толстой, — много и охотно разговаривают у него на страницах, и всякого из них Репин как записной беллетрист характеризует стилем его речи. Перелистайте, например, тот рассказ, где он вспоминает о возникновении своих «Бурлаков». Артистически переданы в этом рассказе и реплики расстриги попа, и шутовские бравады Васильева, и таинственно-бессвязная бормотня хозяина той избы, где он жил.

Излагая в своей книге один из споров Семирадского со Стасовым, он — через полвека! — воспроизводит этот спор на десятке страниц слово в слово и характеризует каждого спорщика его речевыми приемами.

Был ли в России другой живописец, так хорошо вооруженный для писания беллетристических книг?

Перед тем как изложить на бумаге свои воспоминания, Репин рассказывал их нескольким людям — мне, моей семье и нашим случайным гостям, — причем, говоря о каком-нибудь человеке, воспроизводил его голос, его жесты, его выражение лица. Мне и теперь, по прошествии стольких лет, представляется, что всех их я видел своими глазами, особенно Васнецова и Шишкина, — так умело он имитировал их.

Его писания выросли из сказа. Многие его мемуары уже долгое время существовали в форме вполне законченных устных новелл, прежде чем он удосужился их записать. Многие страницы этих новелл были рассчитаны на произнесение вслух, и когда он писал их, то явственно слышал, как звучит его авторский голос. Это определяло их стиль.

Отлично умел он использовать народную речь и на всю жизнь сохранял в своей памяти крылатые фразы великорусских и украинских крестьян, подслушанные им еще в детстве, а также во время скитаний по волжским и днепровским деревням.

«— Вы не смотрите, что он еще молокосос, а ведь такое стер-во — как за хлеб, так за брань: нечего говорить, веселая наша семейка».