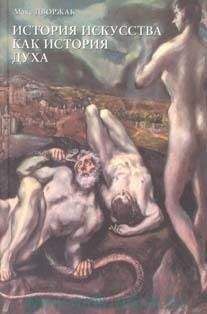

Сергей Львов - Питер Брейгель Старший

Иногда говорят, что у нидерландских художников не было развитого чувства артистизма, чувства личного авторства, что они сами смотрели на себя скорее как на очень квалифицированных ремесленников, чем как на художников. Если это и справедливо, то лишь отчасти и по отношению к более ранним временам. Когда читаешь биографии художников, написанные ван Мандером, видишь, что это свод резко очерченных портретов. В них узнаешь не общие цеховые черты, но личные и характерные свойства. Почему нужно думать, что самосознание художника, его авторская гордость были развиты в итальянском искусстве Высокого Возрождения и были чужды нидерландцам?

Гравированный портрет Брейгеля, созданный спустя несколько лет после его смерти, изображает человека с лицом значительным. Жизнь его была нелегка, и ему пришлось немало вынести, но ни тени робости нет в его лице, таком, каким он видел сам себя или каким его изобразил другой художник.

Нет решительно никаких оснований считать, что Брейгель не осознавал себя как самостоятельного творца, что для него было безразлично, будет или не будет подписана его именем работа, да еще такая выстраданная, как этот лист.

Кстати сказать, по работам Брейгеля можно проследить, как орфографически видоизменялась его подпись, чтобы наконец закрепиться в окончательном написании. Даже такая подробность, как наличие или отсутствие непроизносимой буквы «h», казалась ему существенной. История с гравюрой, изданной под другой, пусть даже очень дорогой ему, фамилией, не могла пройти бесследно для Брейгеля. И вряд ли ему могло послужить утешением, что он достиг той степени мастерства, при которой его работу можно выдать за работу одного из самых знаменитых предшественников.

Обида обидой, но деваться Брейгелю было некуда. Он еще несколько лет продолжает работать на Иеронима Кока. Возможно, что после злосчастной истории с «Большими рыбами» они объяснились. Все последующие гравюры, изданные Коком по рисункам Брейгеля, носят его подпись, за исключением тех случаев, когда издавать гравюру с подписью небезопасно. Тогда на ней нет ни подписи Брейгеля, ни подписи гравера, ни имени издателя. Так вышел в свет лист из серии «Семь добродетелей» — «Правосудие», о котором речь пойдет дальше.

Этой серии предшествовала другая — «Семь смертных грехов». Рисунки Брейгеля, ставшие гравюрами этой серии, имели успех, разошлись широко, их повторяли, им подражали далеко за пределами Нидерландов, их мотивы использовали в других видах искусства. Испанским королям принадлежал огромный ковер «Искушение святого Антония». На нем выткано множество фантастических чудовищ. Обычно их считали подражанием Босху, однако современные исследователи, тщательно сличив их с работами Брейгеля, убедились, что они повторяют фигуры чудищ, которых изобразил Брейгель в «Семи смертных грехах».

Почти невозможно пересказать словами впечатление от «Семи смертных грехов», от всей серии в целом и от каждого листа в отдельности. На каждом листе собрано великое множество изображений. Меньше всего среди них таких, которые прямо иллюстрируют порок, названный в подписи. Гораздо чаще порок изображен символически и аллегорически. Эти символы и аллегории сложны. Иногда это зримое истолкование старинной нидерландской пословицы, связанной с пороком, ее прямого или ее переносного смысла или даже обоих сразу, иногда — изображение приметы, значение которой можно отыскать только в старинном рукописном соннике. Людей на этих рисунках окружают животные и фантасмагорические чудища, химеры, упыри, вурдалаки. Фантазия Брейгеля в создании этих образов бесконечна: из крыльев, клювов, чешуи, когтей, присосков, щупалец, рогов, зубов, клешней, раковин он создает фигуры живых существ, предающихся тем же порокам, что и люди, повторяющих и пародирующих их жесты.

Откуда пришли эти образы? Им можно найти много разных источников. Это апокалипсические чудовища «Откровения Иоанна Богослова», где появляются звери, подобные льву и тельцу, но со множеством крыл и очей, саранча, телом подобная коням, с лицом человеческим, с зубами льва, в железной броне и с хвостами скорпионов.

Не только эти образы Апокалипсиса, но и химеры романских и готических соборов — Брейгель мог их видеть и на родине и в своем путешествии — могли дать толчок его фантазии. Но самое главное, что создание подобных образов было живой традицией искусства его времени, отвечало тяге зрителей к фантастическому, пугающему, ужасному. Этой потребности отвечало искусство Босха, но не только оно. Этой потребности отвечали и те диковинки, которыми гордились первые музеи — кунсткамеры. Их создатели, обманываясь или обманывая, покупали чучела диковинных существ, скроенных и сшитых руками шарлатанов из обычных рыб, птиц и змей. Морской скат с пришитыми крыльями привлекал зрителей, видевших в нем дракона. Из банки кунсткамеры такой дракон мог перейти на страницы первых трудов по зоологии, где причудливо перепутывались реальные наблюдения над природой с самыми фантастическими представлениями.

Эта черта, характерная для его времени, занимает большое место в творчестве Брейгеля, начиная от гравюр и кончая многими его картинами.

Сращивая крылья птицы с туловищем жабы и хвостом змеи, художник придавал пугающую реальность вымыслам своей фантазии тем, что всегда точно и верно передавал движение, и часто движение, присущее человеку, движение обычное, точное, изученное глазом и рукой.

Художник населяет химерами хижины и шалаши, вооружает их мечами и пиками, обряжает в военные мундиры или в придворное платье. Видения, возникающие на этих листах, подобны страшным снам: целое ирреально, грозно-фантастично, движение и детали жизненны, порою даже подчеркнуто, документально достоверны.

Вглядимся внимательно в гравюру «Ярость». В нижней части гравюры странная фигура, ни мужчина, ни женщина, некое бесполое существо (на многих работах Брейгеля воплощение зла кажется бесполым). Это существо правой рукой, закованной в латы, подъемлет острый меч, левой обнаженной — пылающий факел. Перед собой оно гонит медведя. Каков смысл этой символической фигуры? Почему одна рука закована в латы, а другая обнажена? Об этом можно только гадать. А откуда медведь? Это ясно. По старинным северным поверьям, медведь легче всех зверей впадал в ярость. За фигурой с мечом и факелом следует странное воинство маленьких человечков в низко надвинутых на глаза шляпах (ярость слепа!). Они влекут огромный нож, который перепиливает поверженных наземь обнаженных людей. Рядом воин, подъявший булаву, чтобы поразить ею каждого, кто ускользнет от ножа. Другие солдаты воинства ярости не видны, они толкают перед собой гигантский квадратный щит на колесах. Он совсем бы напоминал реально существовавшие осадные машины, если бы из него не торчал изогнутый и зазубренный меч.

Но все это лишь часть изображенного на листе. Первый его план, вероятно, символизирует слепую ярость войны, грабительских военных походов.

На втором плане — хижина. В ней существо с мордой ящера и в одеянии монаха поджаривает насаженного на вертел обнаженного человека. Облик истязателя фантастичен, но сама пытка отнюдь не фантастична для эпохи Брейгеля. Из крыши хижины торчит голое раскоряченное окаянное дерево. Его ветви перекрыты крышей, на ней висит колокол. Монах звонит в колокол. Отпугивает надвигающиеся кошмары? Созывает людей полюбоваться муками других? К ярости войны добавляется ярость мучительства…

Всю центральную часть листа занимает фигура, нарисованная значительно более крупно, чем остальные. В ее зубах зажат нож, ее рука изрезана и перевязана — она поранила самое себя в порыве самоистребительной ярости и теперь собирает в бутыль собственную кровь.

И это еще не все… На крыше шатра разложен костер, над огнем висит котел, а в нем люди: обнаженные мужчина и женщина, не чувствующие пылающего пламени. Самозабвенная ярость любовной страсти.

Вот человек в ужасе закрывает голову руками; на него сейчас обрушится яростный удар палицы. Вот звери, пожирающие людей, и пчелы, жалящие их. Вот аисты — обычно символ миролюбия и домовитости, — яростно сражающиеся в воздухе.

Но во все это нагромождение пугающего и ужасного внезапно врывается комическая нота. Художник не только пугает зрителей и ужасается сам, но решается посмеяться над кошмаром, который он создал. Смех не рассеивает наваждения, но показывает, что взгляд художника не совпадает со взглядом зрителя, что художник сам ищет выхода и помогает зрителю его искать. Пока только в насмешке.

Смешон рыцарь на петушьей ноге, смешную шляпу, украшенную обглоданной рыбьей костью, надевает художник на страшную фигуру — символ самоистребительной ярости.

Это смешение ужасного и смешного сближает Брейгеля с теми народными мастерами, которые отваживались в сцены Страшного суда кощунственно вносить смешные образы.