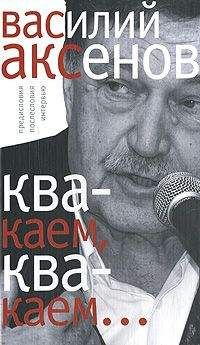

Василий Аксенов - «Квакаем, квакаем…»: предисловия, послесловия, интервью

Обзор книги Василий Аксенов - «Квакаем, квакаем…»: предисловия, послесловия, интервью

Василий Аксенов

«Квакаем, квакаем…»: предисловия, послесловия, интервью

Несколько слов о Василии Аксенове и об этой книге

Василий Аксенов востребован сегодня, пожалуй, как никто из писателей его поколения. И это неудивительно: он с успехом продолжает свой писательский марафон, За последние три года вышли три его новых романа: «Вольтерьянцы и вольтерьянки» (2004), «Москва-ква-ква» (2006), «Редкие земли» (2007). Первый из названных был удостоен Букеровской премии, все три вызвали лавину откликов в средствах массовой информации. Кстати, сравнение его творческого пути с бегом на самую длинную олимпийскую дистанцию вполне уместно: он сам, что известно из его многочисленных интервью, очень любит бег и продолжает бегать по утрам, в. каком бы географическом пункте планеты ни находился.

Аксеновскую квартиру в высотке на Котельнической набережной, воспетой в «Москва-ква-ква», ежедневно буквально сотрясает шквал телефонных звонков. Шквал звонков подобен прибою разбушевавшегося океана, прибою Атлантики, бьющего в берег Биарриц, курортного города на западном побережье Франции. Там писатель работает в небольшом, но довольно уютном доме, когда на несколько месяцев покидает Россию. Там, во Франции, — неудержимый напор стихии, в Москве — ажиотаж СМИ. Корреспонденты печатных изданий, теле- и радиожурналисты, издатели просят о встречах, съемках, об интервью, о новом печатном или аудиоиздании какого-нибудь из аксеновских произведений, уговаривают, настаивают. Кто-то из друзей и издателей побуждает писать воспоминания, которые действительно могли бы быть украшены таким количеством сногсшибательно ярких эпизодов, что и не снилось иному заслуженному мемуаристу. Взять хотя бы историческую встречу 1963 года партийной советской верхушки с творческой интеллигенцией страны, где молодой Аксенов вместе с молодым Андреем. Вознесенским стали главной мишенью разнузданных нападок первого лица СССР! С кем только не пересекались жизненные пути Аксенова: Исайя Берлин, Иосиф Бродский, Эрнст Неизвестный, Михаил Шемякин, Мстислав Растропович и Галина Вишневская, Юрий Казаков, Олег Ефремов, Джон Апдайк…

Но на все эти дружеские призывы писать мемуары писатель ответил в сравнительно недавней книге «Зеница ока»: «С нарастанием числа лет я все больше получаю приглашений от издателей перейти на жанр воспоминаний. Многие говорят, что это модно, многие гарантируют успех на рынке. Немногие — те, что не спешат, — говорят, что это вроде бы мой долг. Кому долг и велик ли он? Долг прожитой жизни, ностальгии. У меня на этот счет есть своя точка зрения. Для меня литература — это и есть ностальгия, ничего больше и ничего меньше. Любая страница художественного текста — это попытка удержать или вернуть пролетающее и ускользающее мгновение. С этой точки зрения смешно ждать от автора двадцати пяти романов еще какой-то дополнительной ностальгии. Лучше уж я увеличу число романов, пока могу. Вот почему я постоянно увиливаю от любезных приглашений».

Вместе с тем за последние годы в различных отечественных издательствах вышло несколько книг Василия Аксенова, отнюдь не романов… Но это и не мемуары. Они включают в себя его публицистические выступления в периодической печати и на радио, некоторые рассказы, в том числе новые или давно не переиздававшиеся, а также и стихи. Так, самая последняя книга «Край недоступных фудзиям» состоит из стихотворных текстов, которые взяты из всех двадцати пяти романов, упомянутых писателем в приведенной нами цитате. До этого, в 2005 году, была издана уже упомянутая «Зеница ока», в которую вошли его статьи, публицистика и беседы с известными журналистами на злобу дня. А в 2004 году вышла «Американская кириллица». Это собрание фрагментов из романов, рассказы и статьи, объединенные американской темой: Аксенов прожил в США 24 года после вынужденной эмиграции из СССР и последовавшим за ней лишением гражданства (такая «мера пресечения» в отношении не в меру свободомыслящих граждан в те годы регулярно применялась). Но начало такого рода, изданиям положила книга «Десятилетие клеветы. Радиодневник писателя», состоявшая из регулярных с 1980 по 1991 год выступлений Василия Аксенова на радио «Свобода», где он, по разумению советских, идеологов, «клеветал» на Советскую власть, размышляя об отечественных проблемах.

Теперь вот, в развитие идеи подобного рода изданий, решено выпустить собрание предисловий и послесловий прославленного писателя, написанных им для книг товарищей по цеху, добавив сюда несколько его литературных воспоминаний и интервью, часть этих материалов публикуется впервые.

Представлены, в частности, предисловия и послесловия к таким разным по тематике и жанрам изданиям, как прозаическая книга поэта Владимира Мощенко «Блюз для Агнешки» («Рожденный в джазе»), «Опера нищих» Евгения Попова («Композитор Попов»), «Записки магаданского мальчика» Леонида Титова («Кто был этот мальчик»), «Камни у воды» Светланы Васильевой («Васильевская проза, Светлановский сюжет»), «Улица генералов» Анатолия Гладилина («Наш ответ Франсуазе Саган»), «Упраздненный театр» Булата Окуджавы («Над разоренным гнездом кукушки»), а также интервью на литературные темы с Евгением Поповым, Ириной Барметовой, Зоей Богуславской.

Будем надеяться, что и эта книга Василия Аксенова вызовет такой же читательский интерес, как и все предыдущие издания.

Виктор Есипов

«Звездный билет» Василия Аксенова

Кумир многих поколений российских читателей Василий Аксенов был свезен коммунистами в дом для детей «врагов народа» ровно в тот день, когда ему исполнилось пять лет. Аксенов навсегда запомнил не только ту чекистку в кожаном реглане, которая тащила его в черную «эмку», но и свою простоволосую русскую няньку, которая по-звериному завыла с крыльца, провожая любимое «дите». Всхлипывая, он впервые заснул на казенной кровати, прижав к мокрой щеке любимую игрушку, тряпичного львенка. Утром игрушка исчезла, начались «этапы большого пути»: нищета и богатство, слава и хула, изгнание и возвращение. Аксенов был самым крутым мэном из интеллектуалов — «шестидесятников» и первым московским «плейбоем». Его пытались приручить, его пытались купить, его пытались запугать, но все было напрасно, «Добрый вечер, ГОСПОДА!» — обращался он по волнам «Голоса Америки» к землякам, ошалевшим от «развитого социализма» задолго до того времени, когда перестроечные товарищи пустили это некогда белогвардейское слово в казенный оборот. Из его джинсового пиджака, как из гоголевской «Шинели», вышла вся современная русская проза.

Тоска по цивилизованной, богатой, веселой, а не традиционно угрюмой, нищей, забитой, изолированной России, всепрощение, жажда свободы, покоя, требование вернуть достоинство и стране, и людям, ее населяющим, — вот угадываемый мною нерв творчества Василия Аксенова, делающий это творчество уникальным и обеспечивающий его произведениям сохранность во времени и пространстве.

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ: — Дорогой Василий Павлович, не согласитесь ли вы ответить на несколько простых вопросов в преддверии вашего юбилея?

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ: — С чего это ты вдруг стал мне «выкать»?

Е. П.: — Да сказали, что неудобно «на ты». Дескать, 70 лет не хухры-мухры. Я, правда, сопротивлялся, что, де, «не стареют душой ветераны» и так далее… Так что давай уж как получится… Вот первый вопрос. Василий Павлович, с какими чувствами, настроениями вы встречаете ваш юбилей?

В. А.: — Как всегда, со смешанными чувствами. У меня и в молодости этот день не вызывал отчетливых эмоций. Правда, когда мне вдруг исполнилось тридцать, я помню, подумал — ну все, начинается… это… снижение. Однако после тогдашнего юбилея я вдруг стал чувствовать себя моложе. А теперь и не знаю, вроде — совсем уже мафусаилов век… И настроение, как всегда, рабочее… Самое главное для меня — работа. Кстати, идеи творческого характера у меня чаще всего появляются по утрам, когда я бегаю…

Е. П.: — Тут вся Москва заинтригована, почему ты не встречаешь этот день на родине, где у тебя и читатели, и поклонники, и телевизионщики рядом.

В. А.: — В разгар курортного сезона что-либо праздновать в Москве смешно. У меня всегда этот день совпадал с отсутствием в городе близких людей. Или я сам был в отъезде. Даст Бог, буду осенью в Москве, устрою для своих гуляние… более-менее умеренного характера. То есть шампанского там будет больше, чем водки.

Е. П.: — Эмигрант Аксенов обращался в начале 80-х по «Голосу Америки» к соотечественникам со словом «господа». Кто вы нынче, господин Аксенов? Профессор, писатель, телезвезда?

В. А.: — Разумеется, писатель. Даже когда я был стопроцентным профессором, я ощущал себя только писателем. А сейчас, когда я на пути к отставке, тем более. Хотя Джордж Мэйсон — университет — дал мне много хорошего, выручал меня в течение стольких лет. Но и я ему отплатил добром за добро. Несколько поколений студентов-славистов прошли через меня. Но теперь мое время будет отдано только писательству. Следующей весной я завершаю профессорскую деятельность. «Два столетия русского романа»— один мой семинар. Другой — «Российский модернизм и левый авангард».