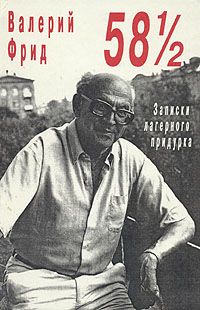

Валерий Фрид - 58 1/2 : Записки лагерного придурка

И ушел, оставив деда в полуобморочном состоянии.)

Звездный час его эсэсовской карьеры настал, когда в их часть приехал фельдмаршал фон Маннштейн. Ян был знатоком ресторанного дела и приготовил для высокого гостя какие-то особо изысканные тарталетки. Тот поинтересовался: кто в этой глуши способен сотворить такое. Ему объяснили: есть тут у нас один фолькс-дойч, очень толковый. Фельдмаршал пожелал увидеть его.

Ян повторил ему свою «легенду», как сказал бы настоящий разведчик: старый Гюбнер держал во Львове — Ян называл его Лембергом — большой ресторан. Когда Польшу поделили между Рейхом и Советами, Лемберг достался русским. Гюбнеры знали что они, фолькс-дойчи, могут репатриироваться в Германию. Но отцу жалко было расставаться с рестораном. И как старик просчитался! Ресторан отобрали, отца отправили nach Siberien. А Ян при первой возможности перебежал на сторону германской армии.

— И ты никогда не был в Рейхе?

— Никогда. Но мечтаю.

— Ну, иди.

Уходя, Ян слышал, как Маннштейн сказал офицерам:

— Этот парень никогда не был в Германии, aber die deutsche Kultur ist in Blut geboren. Немецкая культура — она в крови!

В Германию Ян Гюбнер попал после капитуляции: его отправили в Торгау, и в тамошней тюрьме он ожидал суда. Соседом по камере был высокий эсэсовский чин. Они болтали о том, о сем. Немец рассказал, что в молодости у него был роман с евреечкой. От нее он даже научился писать свою фамилию еврейскими буквами. И он вывел: «Шмидт». Ян взял у него карандаш, поправил:

— Вы написали букву «самах». А надо вот так — «шин».

— Ты-то откуда знаешь? — удивился эсэсовец.

— А я еврей.

Немец не поверил. Пришлось Яну предъявить доказательство. После этого сосед по камере надолго замолчал. И под конец сказал только одну фразу:

— Теперь я знаю, почему мы проиграли войну…

В советском лагере Яна спасала та же изворотливость и уменье рисковать. На участке, где я был писарем, он работал в паре со здоровенным немцем Эмилем Гучем. Оба вкалывали на совесть, норму выполняли процентов на 130 — без моей помощи. Но тянуло Яна на более привычную работу: на вакантную должность зав. складом. Он стал подсылать к начальнику шахты ходоков из вольняшек, чтобы говорили: вот, есть такой Гюбнер, проходчик. Работает в забое, а хорошо знаком со складским хозяйством.

Воробьев вызвал Гюбнера, предложил принять склад. Ян отказался наотрез.

— Зачем мне эта морока? Я работаю, мной, слава богу довольны — и я доволен.

Вернулся в забой, но агитацию не прекратил. Его второй раз вызвали к Воробьеву.

— Давай, Гюбнер, принимай склад!

— Гражданин начальник, я не хочу. Опять будут говорить: вот, еврей лезет на теплое место.

— Так ты же не лезешь, это мы тебя просим.

— Спасибо, гражданин начальник, но мне и в шахте хорошо.

И только на третий раз хитромудрый Ян дал себя уговорить.

Вступление в новую должность он отпраздновал, подарив каждому из своих ходатаев по цинковому бачку, украденному в первый же день со склада.

(У меня, кстати, сохранилась подаренная Яном простыня — в мелких дырочках, но еще крепкая. Из такой ткани, наверно, шьют паруса.)

А освободившись, Гюбнер немедленно стал строить — вместе с Жорой Быстровым — добротный просторный дом. Стройматериалы были примерно того же происхождения, что бачки и простыня.

Это было в 55 году. Освободились они оба в 54-м. Я забежал вперед — а много важных событий происходило еще раньше.

Освободился и уехал из Инты Каплер. Мы знали, что он просил отправить его на Воркуту, к жене Валентине Георгиевне. Ответа не было, и мы гадали, в какой день его повезут к поезду — в четный или нечетный. (Вагонозак ходил день на юг, день — на север). Каплер поехал на юг.

О том, что было дальше, Алексей Яковлевич рассказал нам уже в Москве.

С вокзала его отвезли на Лубянку. И он совсем приуныл: чувствовал, что Берия не простит ему давнего романа со Светланой: Лаврентий Павлович хотел женить на дочери Сталина своего сына Сергея.

Шли дни, а Каплера на допросы не вызывали. Это еще больше пугало. И вот, наконец, его все-таки повели к следователю. Тот спросил: есть ли у Каплера родственники в Москве, у кого можно остановиться? Потому что сейчас он выйдет на свободу…

Только переступив порог Центральной тюрьмы, Алексей Яковлевич узнал, чему он обязан чудесным избавлением: прочитал в газете на стене об аресте врага народа Берии. Сел на скамеечку в сквере на площади Дзержинского и заплакал…

В Москве он сразу разыскал мою маму. Узнав, что нас оставили на вечном поселении, Каплер стал слать нам письма, уговаривая писать заявления с просьбой о реабилитации.

«Пишите в прокуратуру, в Министерство Речного Флота, в Главкондитер, в домоуправление — куда угодно! — заклинал он. — Пусть это станет у вас привычкой — как чистить зубы, как умываться. Встали и написали. Времена меняются!»

Времена действительно менялись, но не так быстро как хотелось бы. Мы написали заявление и получили отказ, о чем нам со злорадством объявили в комендатуре: нет оснований для пересмотра. Больше мы писать не стали — нам и так неплохо жилось.

Ведь к этому времени у нас был свой дом. Нашел его для нас все тот же Васька Никулин. Не хотел отпускать нас, но мы ему объяснили главный резон: к Юлику собиралась приехать мама. Она не ладила с невесткой, женой старшего сына, и верила, что у нас ей будет лучше.

Васька понял. Договорился с женщиной, которая уезжала из Инты, а других претендентов на дом отпугнул — в самом прямом смысле слова: за столом переговоров воткнул в этот стол большой нож и велел не соваться.

Теперь надо было срочно искать четыре тысячи, хозяйка дома уже купила билет на поезд «Воркута-Москва».

Три тысячи нам одолжил мой бывший начальник Зуев — без звука снял с книжки все, что было. А тысячу дала почти незнакомая женщина Мария, которая приехала к мужу-бандеровцу и остановилась у Леши Брыся. Занять-то мы собирались у него, но не застали дома. И Мария спросила дрогнувшим голосом: а много надо?.. Развязала узелок и дала нам недостающую тысячу. Видела она нас до того один только раз — на новоселье у Брыся.

Он готовился к приезду жены Гали, отбывшей срок в Норильске, и проблему жилья решил очень остроумно. В подвале, где другие минлаговцы оккупировали чуланчики для дров, Леша приглядел отсек в конце коридора площадью метров десять-двенадцать. Там даже оконце имелось — высоко под потолком.

Со стройки приволокли несколько досок, дверь с дверной рамой, дранку, известь и краску. И за одну ночь, навалившись всей командой, мы перегородили коридор, оштукатурили стенку и побелили. Дверь покрасили в тот же рыжий цвет, как двери всех кладовок. Наутро никто не смог бы догадаться, что это новостройка — вроде, все так всегда и было.